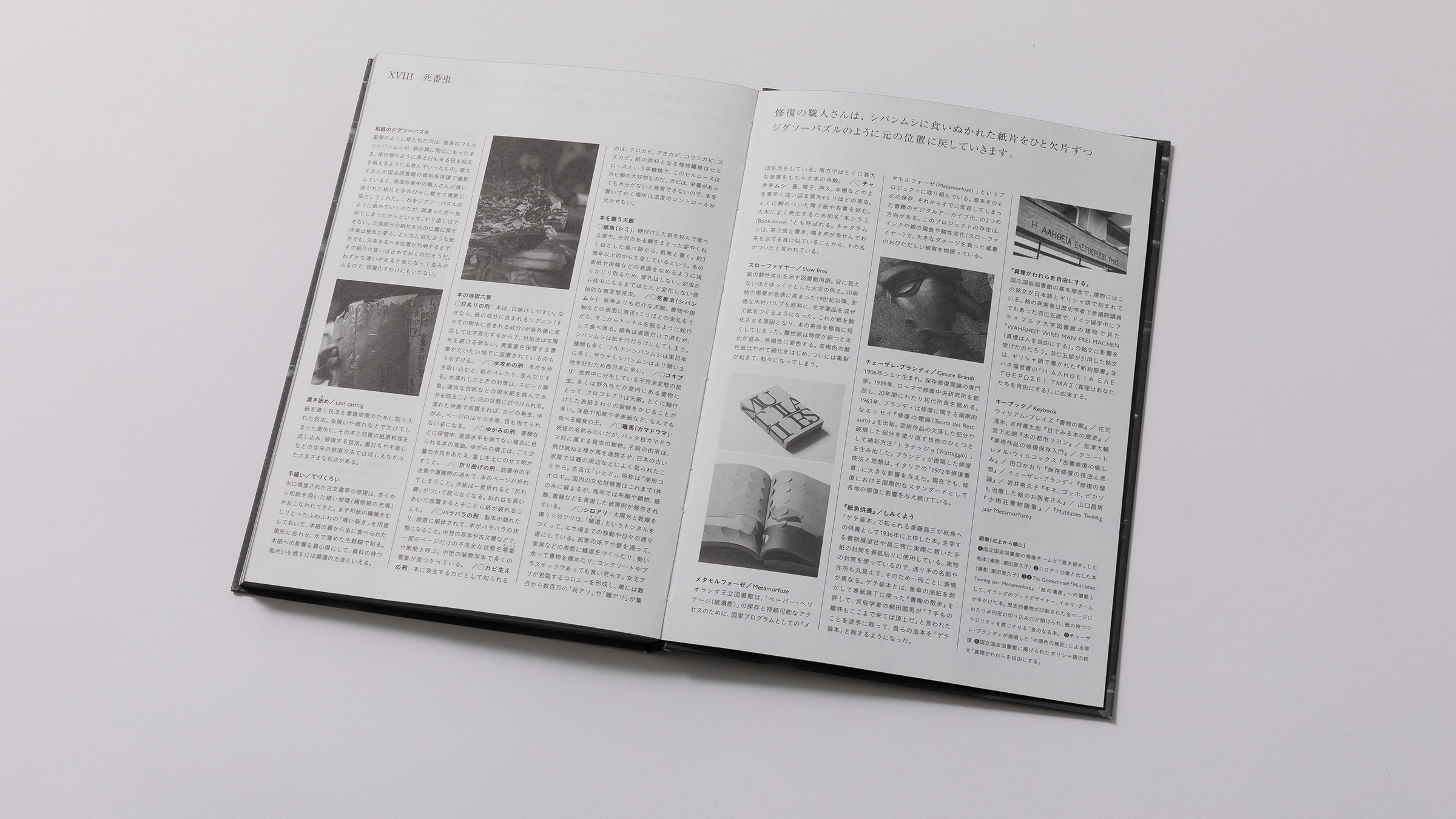

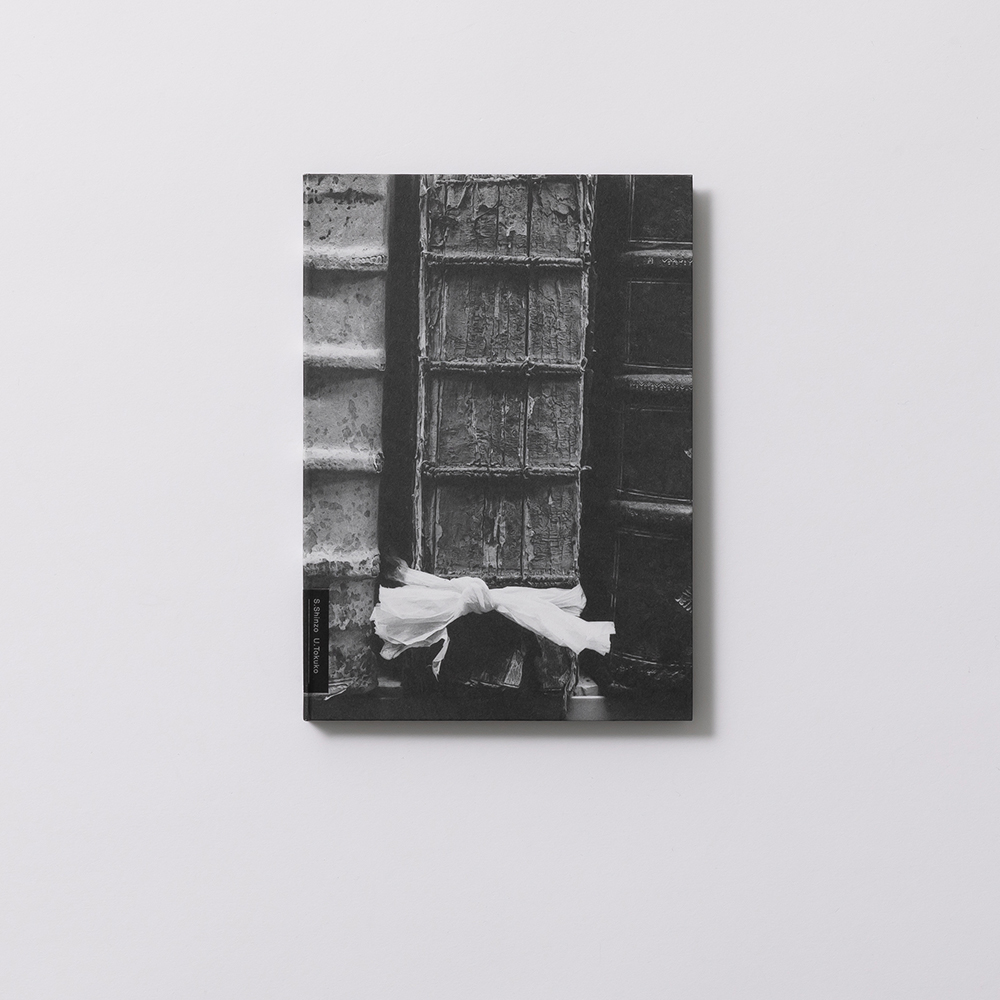

ビブリオビブリ

ビブリオビブリ

文/島尾伸三、写真/潮田登久子(写真家・文筆家)

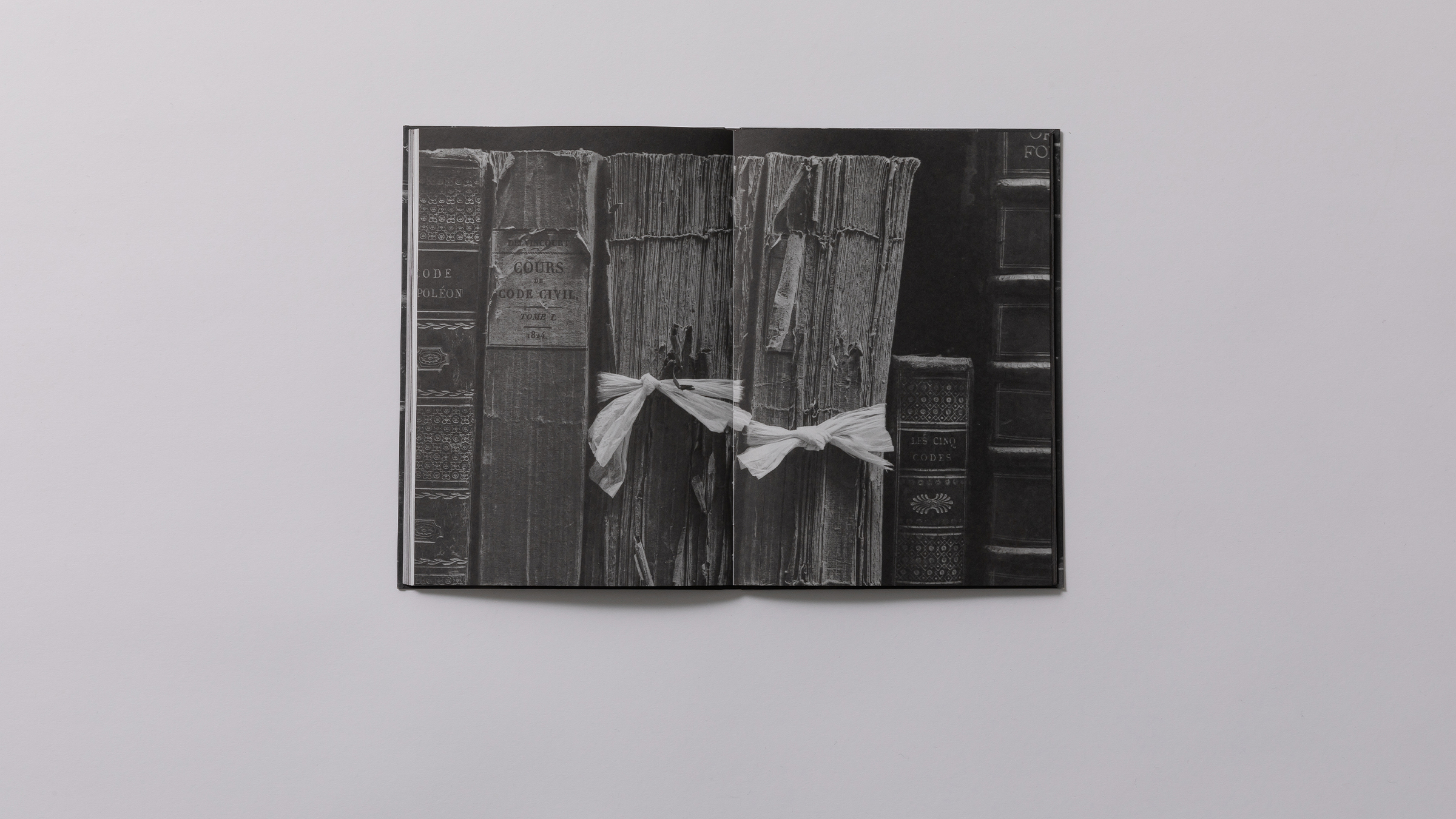

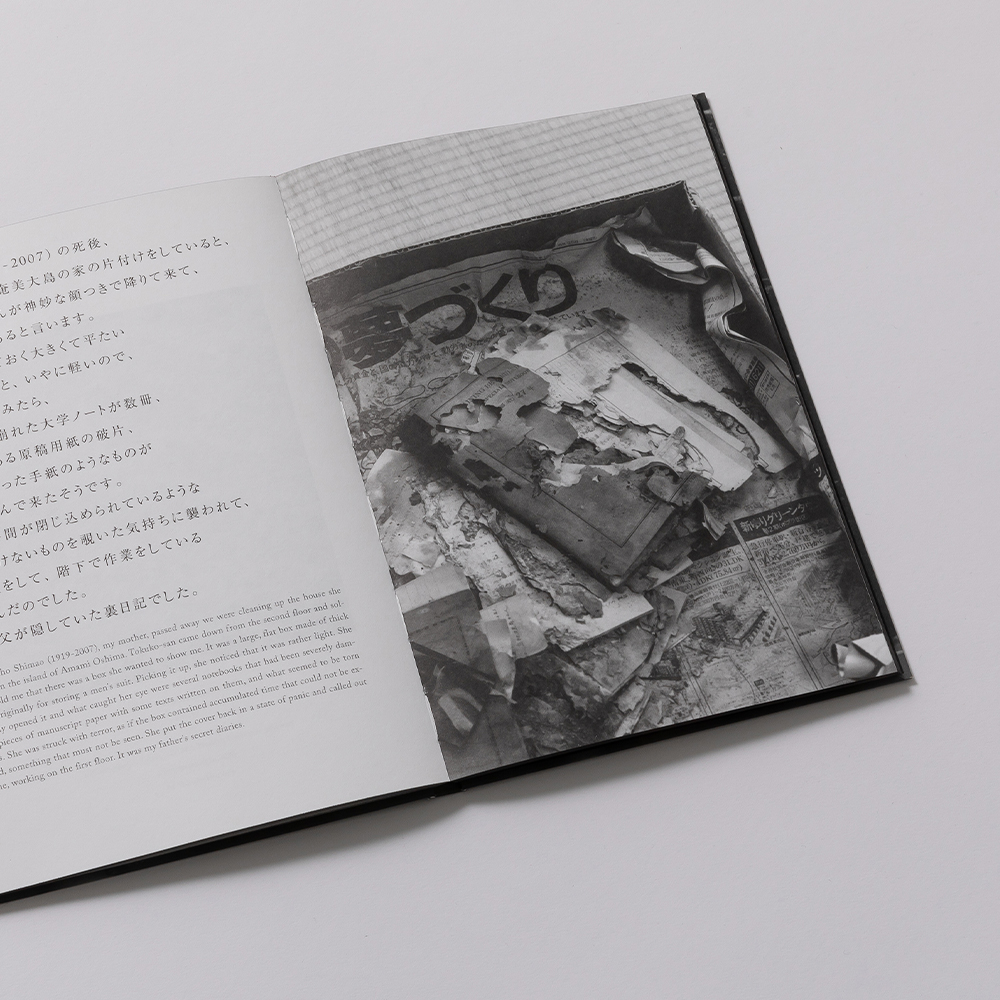

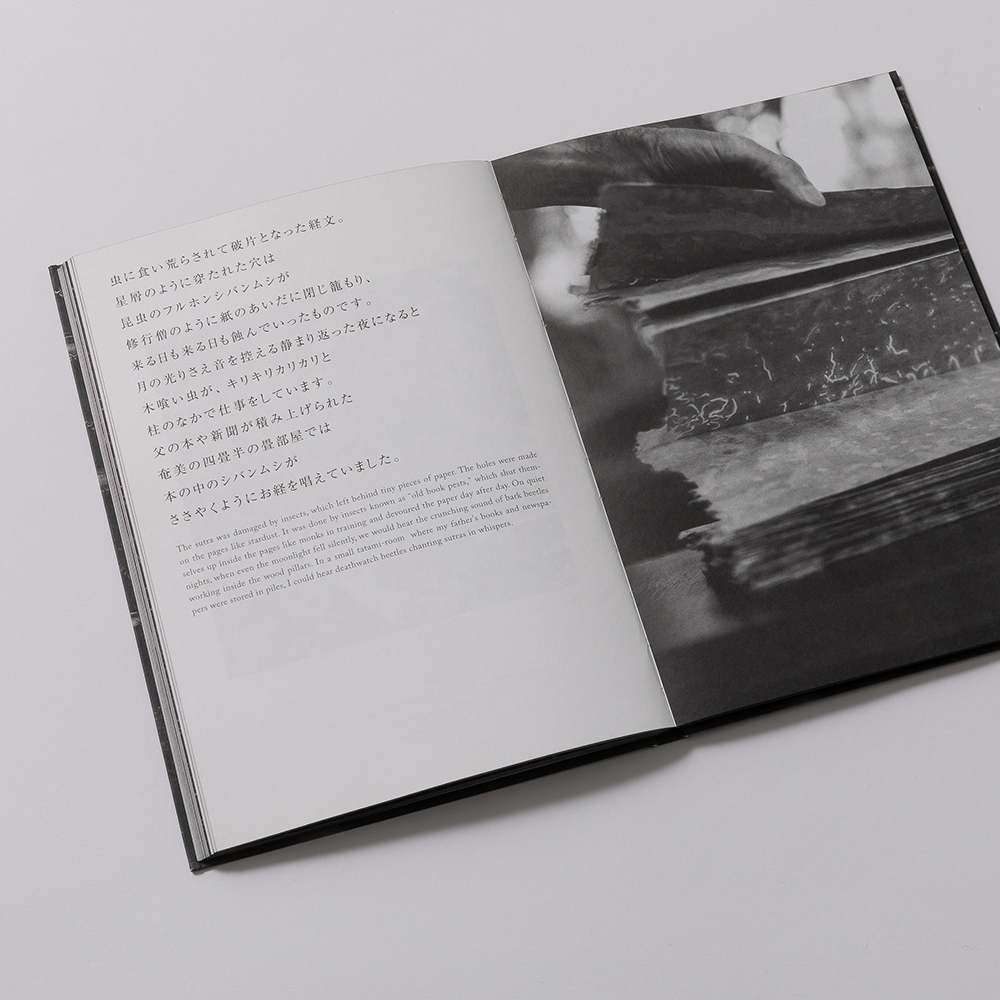

およそ30年前からオブジェとしての本を撮り続けている潮田登久子さんと、登久子さんの写真だけを手がかりに本を読み続けてきた島尾伸三さん。この本は、夫婦でもある二人が私家版として刊行した『本の景色 bibliotheca』(2017) と『ビブリオテカ 本の景色「撮影ノート」』(2021) の2冊を統合再編集し、『本の景色 bibliotheca』の未収録写真を含む40点の写真を収録し、新しく島尾さんのコメンタリーをつけた日英対訳本です。

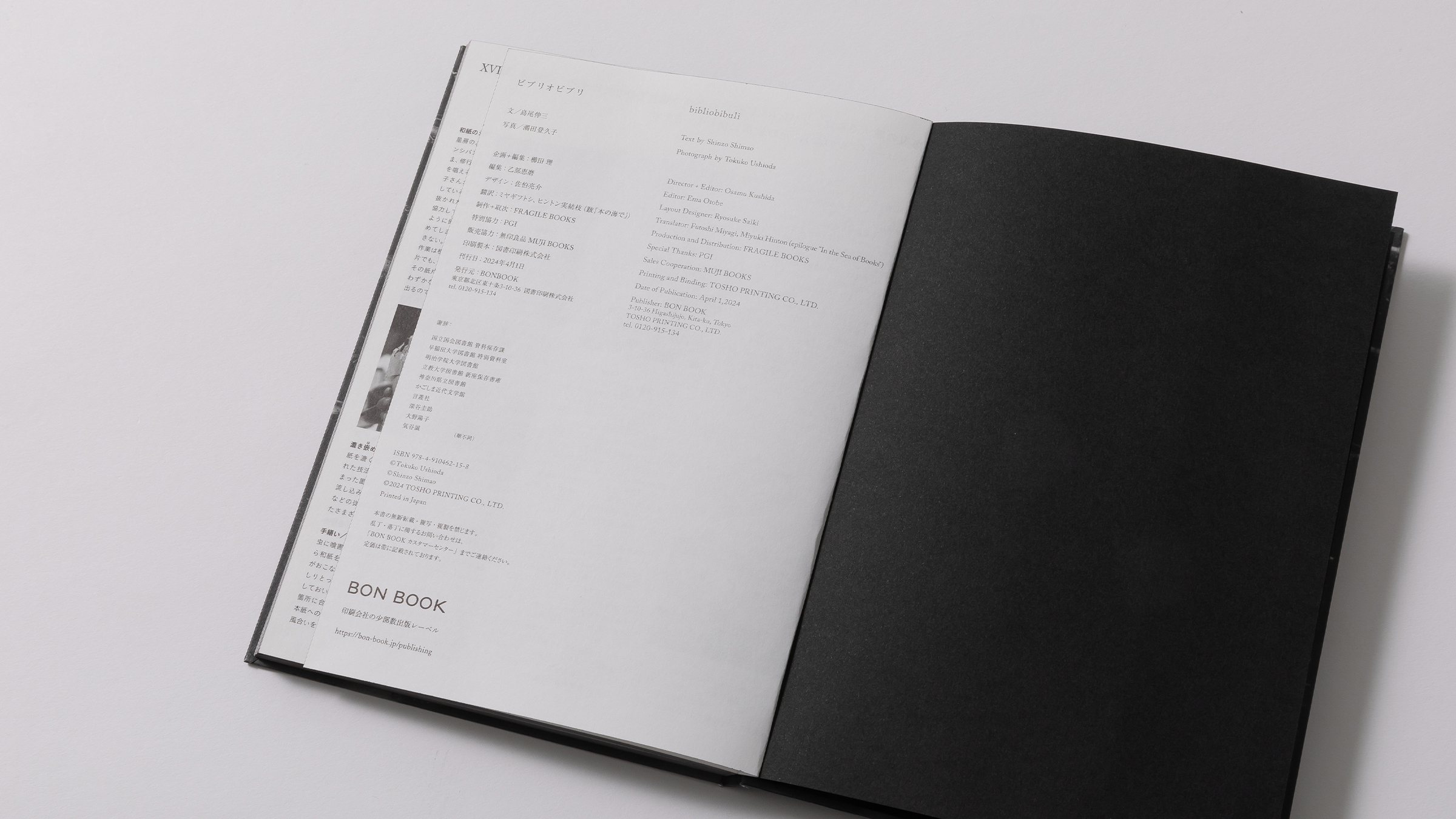

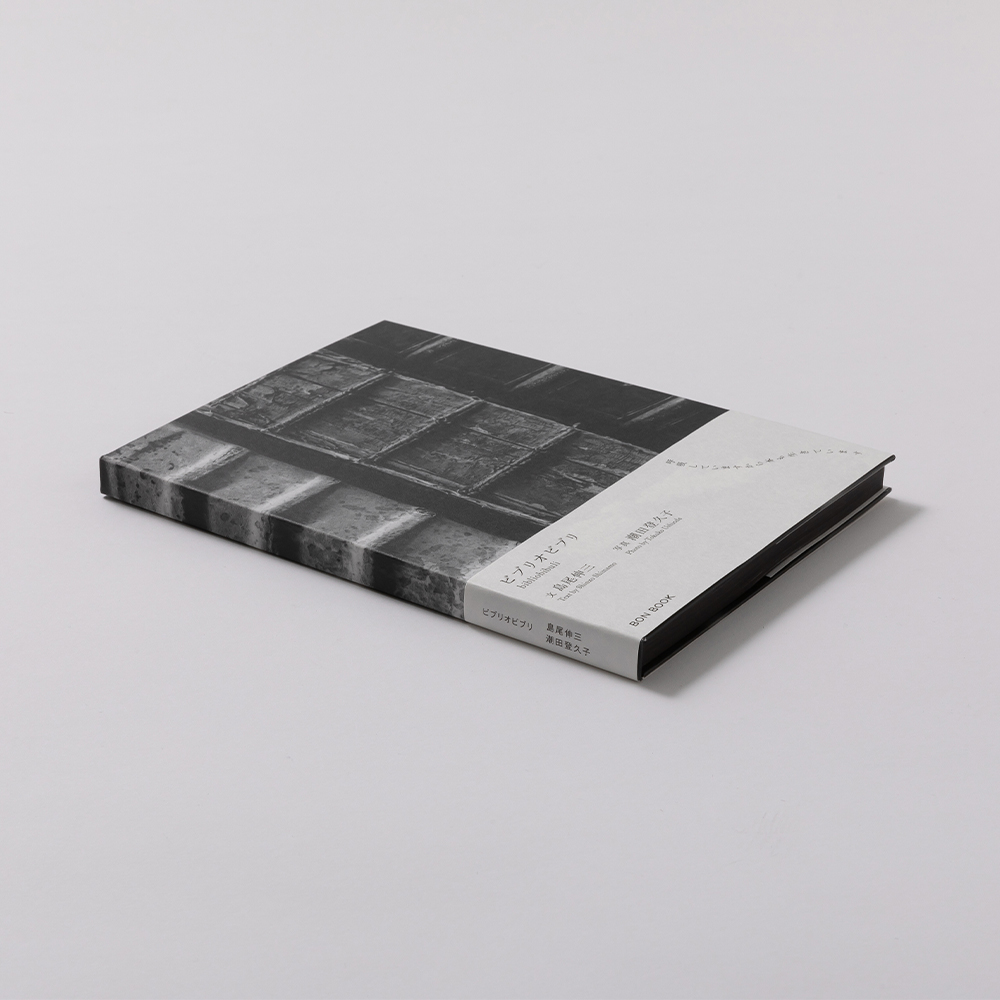

本の情報

- 書名

- ビブリオビブリ

- 著者

- 文/島尾伸三、写真/潮田登久子

- 企画構成

- 櫛田 理

- 編集

- 乙部恵磨

- デザイン

- 佐伯亮介

- 写真

- 潮田登久子

- 翻訳

- ミヤギフトシ

- 販売協力

- 無印良品 MUJI BOOKS

- 言語

- 日本語・英語(対訳)

- 印刷製本

- TOPPANクロレ株式会社

- ISBN

- 978-4-910462-158

- 刊行日

- 2024年4月1日

- 発行元

- BON BOOK(TOPPANクロレ株式会社)

- 定価

- ¥3,300-(税込)

インタビュー

潮田登久子さん、島尾伸三さんに聞きました

二年以上かけての完成ですね。出来上がった本を手にしたときの感想を教えてください。

潮田―――正直なところ、思いがけない装丁を前にしてどのように反応して良いかわかりませんでした。しかし時間が経つほどに黒い表紙周りがオシャレ。読む本としても私には興味深い内容です。隅から隅まで読んで下さった方が「面白い!」と言って下さいました。

島尾―――表紙や束(つか)の見えないところに凝った、お金をかけて、贅沢と遊びに満ちていますね。帯が無ければ、大きく見える小癪(こしゃく)なブックデザインですね。

潮田さんの写真と島尾さんの個人的なエピソードが並んだ構成ですね。おふたりが、本書の中で特にお好きな頁があれば教えてください。

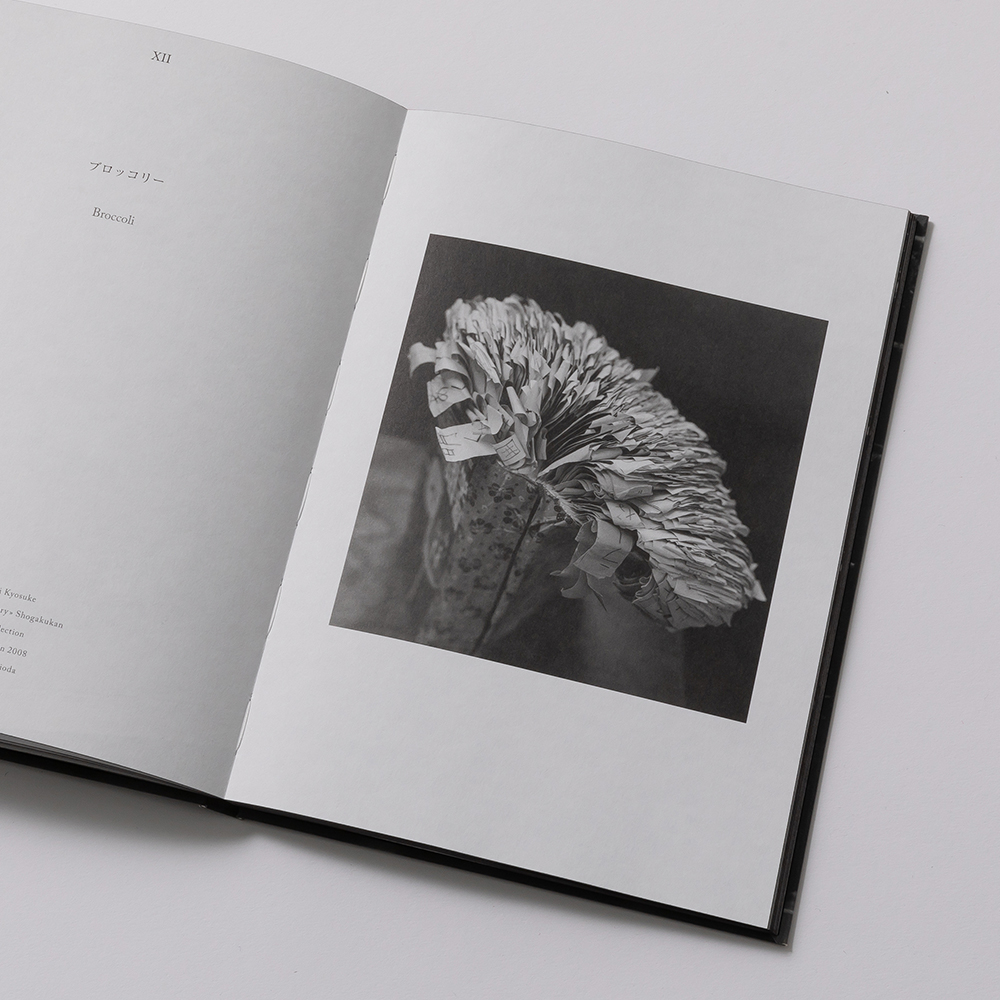

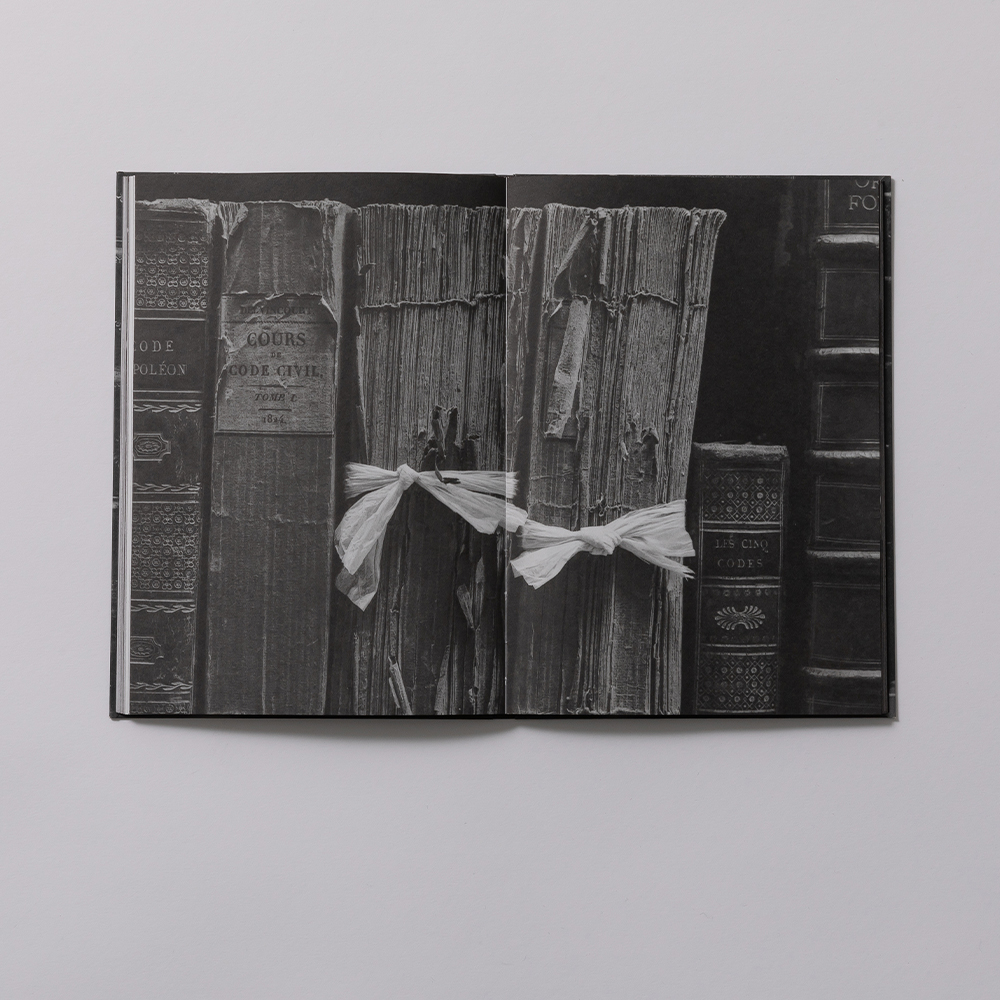

潮田―――「包帯」(表紙及び本文XIV・包帯)です。早稲田大学の貴重書室で撮影していた時に、どのように撮影しているのかを報告に担当者へ見せたら、修復前の包帯を巻いた本のプリントを見て「ここの図書館は予算がないと思われるのは恥ずかしい」という反応は予想外でした。私の面白がりは図書館員とは全く違う視点だったのです。これは私にとって励ましになりました。「モノ」として撮っていく事に弾みがつき、やがて写真集としての広がりが出来た最初のきっかけになりました。

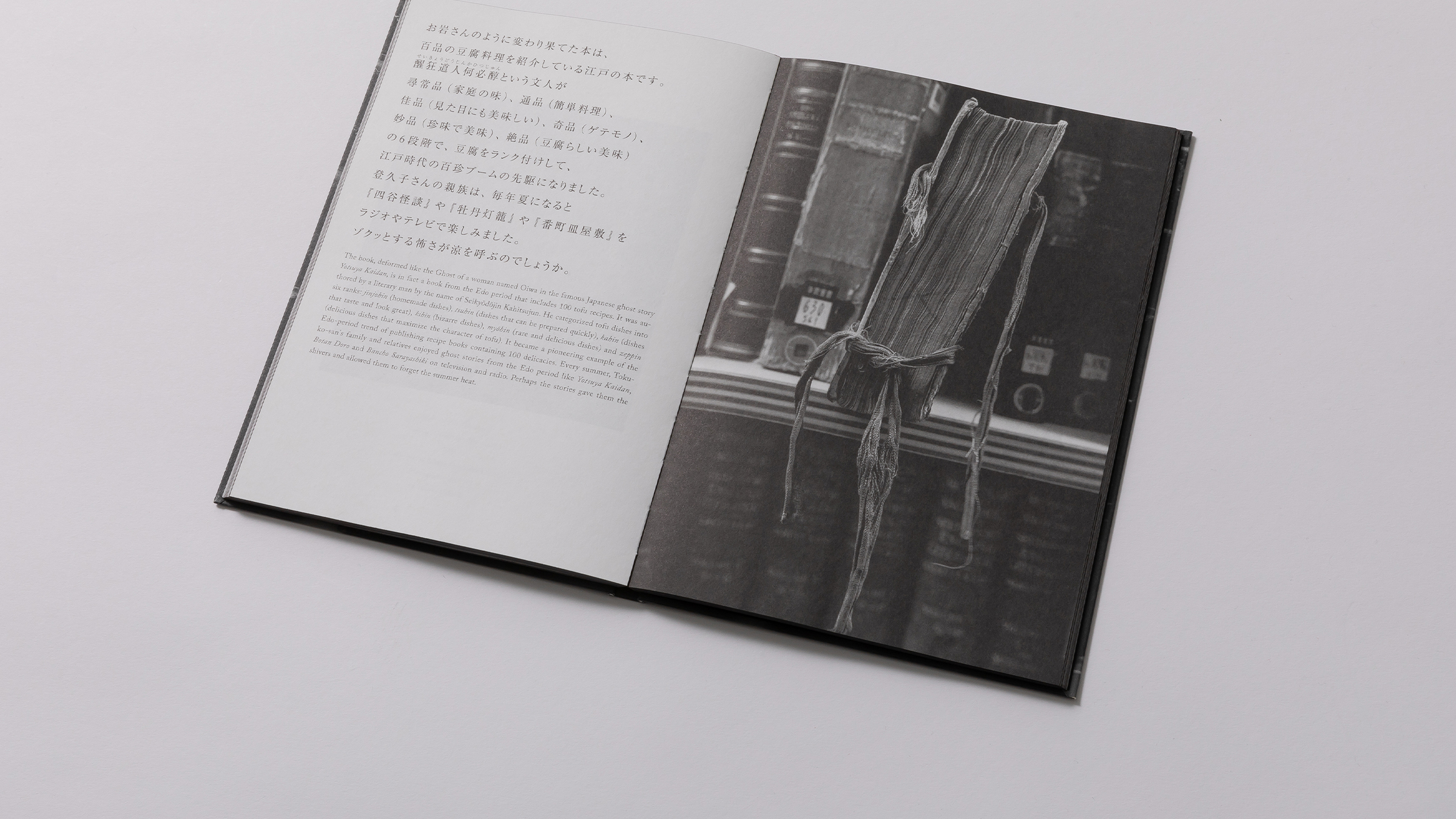

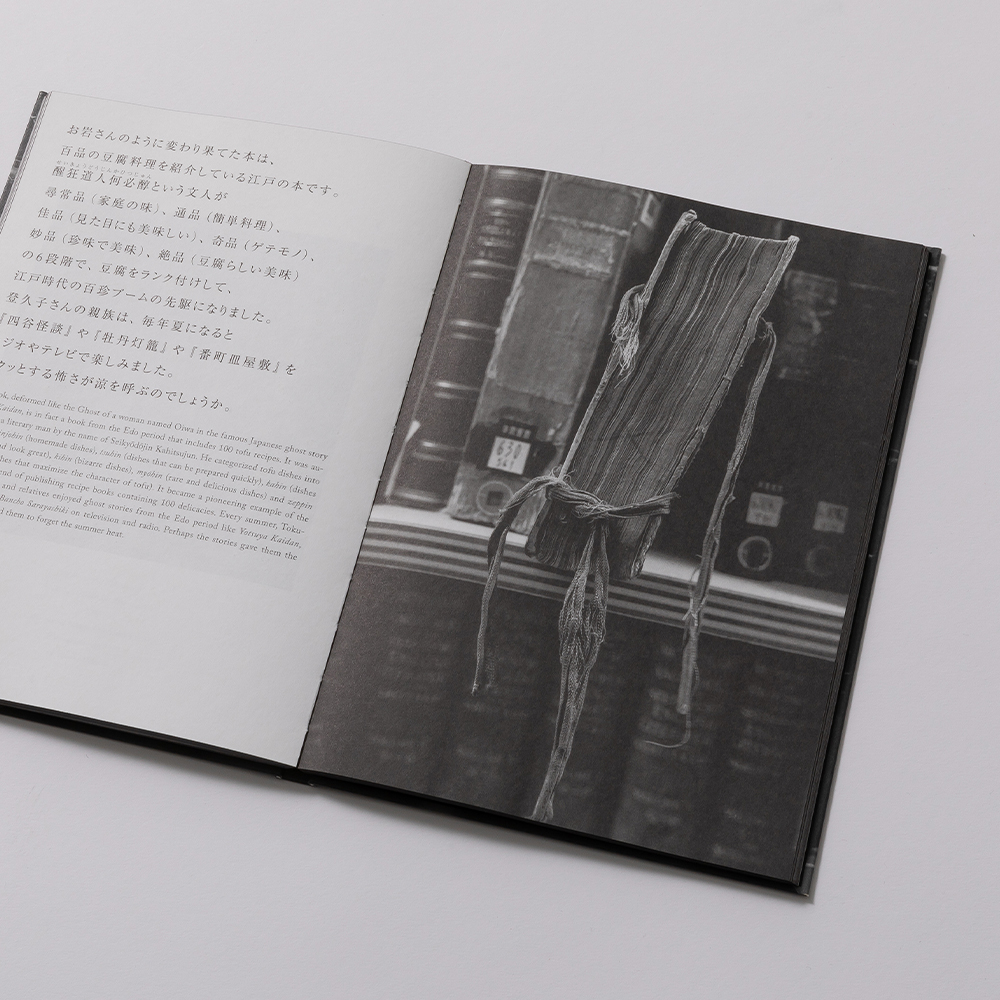

島尾―――私は『豆腐百珍』のお化けのような表紙の写真(本文XVお化け)です。優しい人柄の潮田さんの怖いもの知らずの悪趣味が魅力です。

お二人は写真家としてそれぞれ本も出していますが、今回のように二人で1冊の本を作ることは、たいへんでしたか?

潮田―――本を「モノ」として撮るうちに、「モノ」の羅列だけでは、どこか物足りない気持ちが湧いて来ていました。島尾の蘊蓄を聞く度に面白がっていましたが、やがて彼に「撮影ノート」のような物を書いてもらうことになっていきました。

島尾―――潮田さんの視点や考えなどを知るのはとても楽しいです。身の回りの雑多なことが彼女の頭の中で整理されないまま全て同時に進行していて、気まぐれなのか、深く考えているのか、行き当たりばったりなのか、スピードを重んじる合理性とは違った、動植物に似た理解と判断の自然界の方程式なのです。まるで江戸時代に生きているような感覚とはこの事かと、思わされる事が毎日です。

『ビブリオビブリ』もそうですが、ビブリオテカ本の景色「撮影ノート」の他にも、『中華人民生活百貨遊覧』『中国庶民生活図引』や『中国茶読本』など、「被写体を調べて、写真と文で本にする」という手法をよくお見かけします。

潮田―――いわゆる名所旧跡を訪ね歩くのではなく、路地から路地を探索して庶民の生活を垣間見る楽しみを味わいました。島尾は彼なりの目で、私は私なりの目で見た事を互いに話し合う楽しみは格別でした。そんな二人の遊びを本にしたのです。

島尾―――見たこと興味の持てたことを、なるべくわかり易く伝えようとしているだけです。また、写っているものを細かく見る楽しみのひとつを、言葉で補ってみたのです。全方位に好奇心を放つ潮田さんのカメレオンのような眼には驚いています。

本の撮影に、島尾さんはほとんど同行されていませんね。それに、被写体となった本は、日本語版や英語版でない場合が多かったと記憶しています。具体的には、どうやって本に纏わる歴史や人物を探すのでしょうか。

潮田―――撮影の時は、私は1人で行動して来ました。本の外見や勘で決めています。

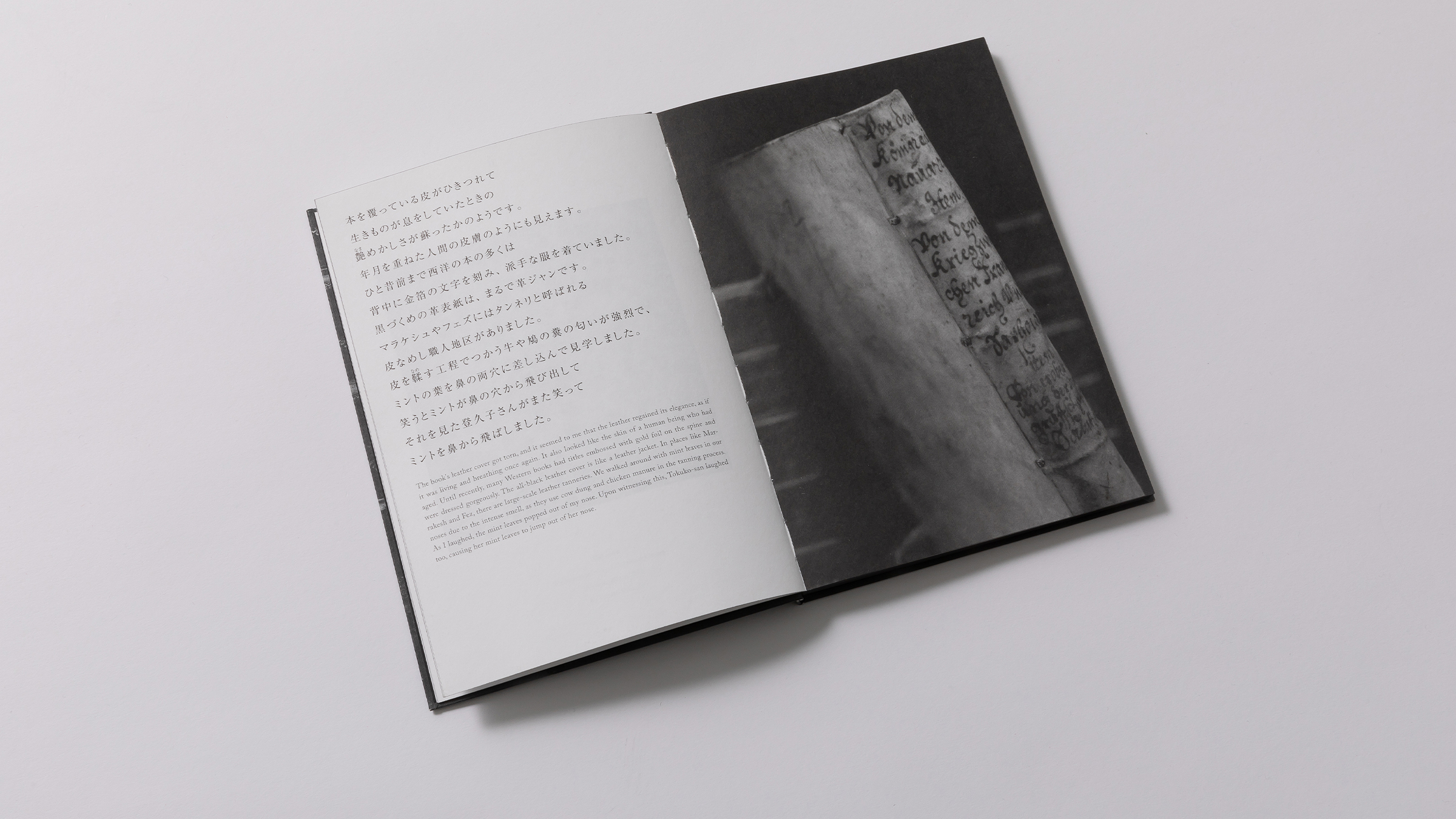

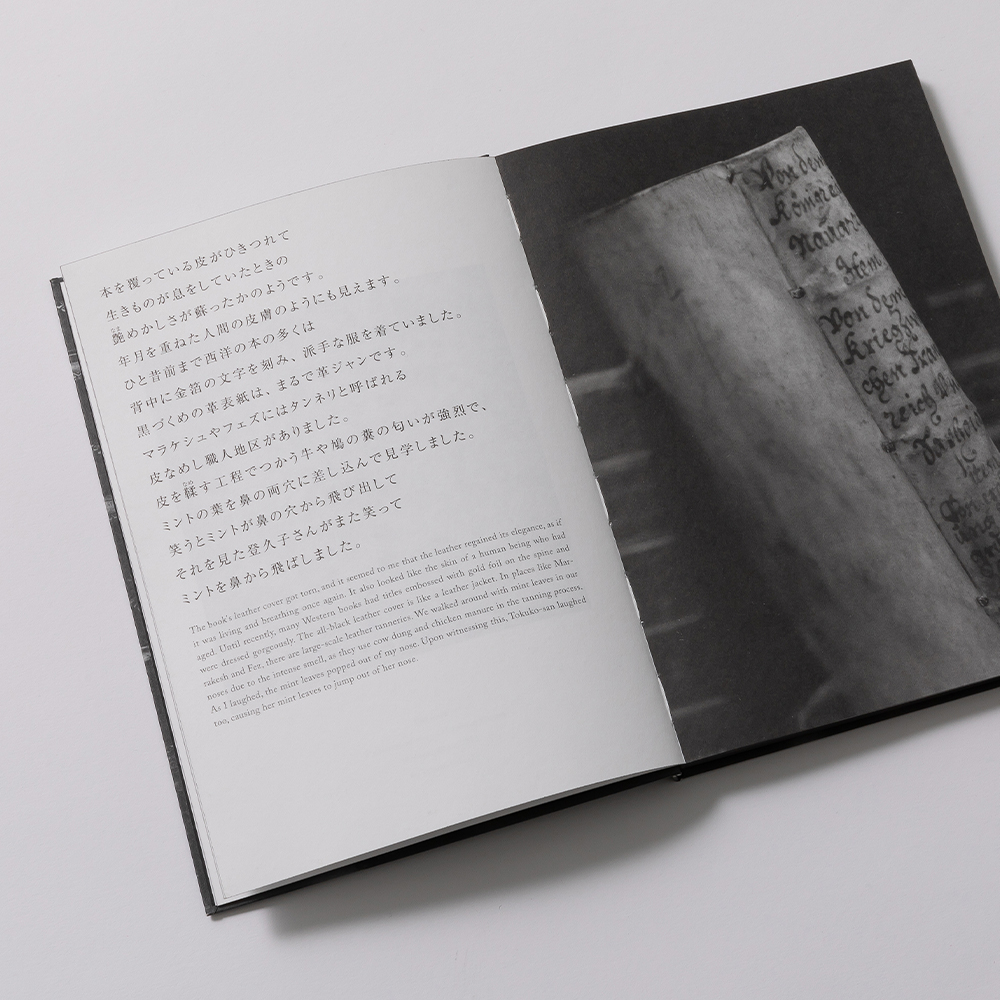

島尾―――潮田さんが撮影してきたプリントを見て、その写真の中に踏み込んで見知らぬ世界を歩き回れるのは、潮田さんが作った機械に乗って出かけるちょっとしたタイムマシン旅行のようなものです。その中を迷い歩いていると、ネット、論文、辞書、ラジオがやってきて、いろんな事を教えてもらえます。破れた本の背中から飛び出てきた踊り子のスカートの裾に火が付いていて、オペラ座の火事の話を聞かせてくれます。もう潮田さんが写した本の内容よりも、火事の話に夢中になったりします。

撮影した当時とその数年後とでは、まったく別物になってしまったという『聖務日課』のエピソードが忘れられません。潮田さんが撮影したくなる「本」にはどんな特別な魅力があるのでしょうか?

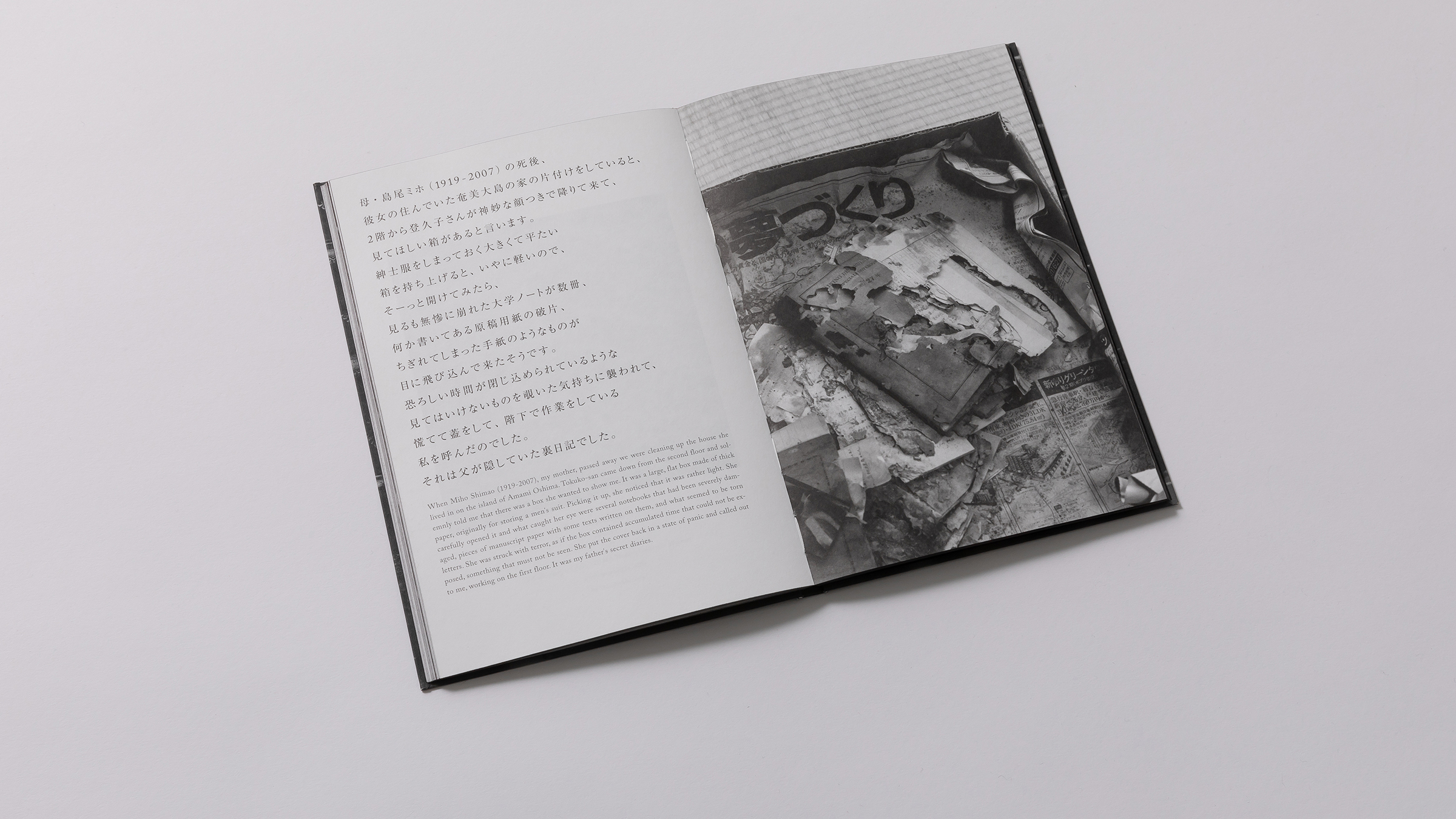

潮田―――『聖務日課』を眼にした時の驚きは、10年以上も前のことなのに、今も鮮やかに思い出します。この本を撮影するために出版社の書庫に何回も通いましたが、羊皮紙のページが一枚一枚剥ぎ取られて痩せていったこの本は、その役割を少しずつ終えていくようでした。2、3年前に久しぶりに再会した時は、生気が全くなくなっていて、屍を見ているようでした。

島尾―――小冊子やパンフレットのようなものでも、どこまで読み込めるかは、見る者の頭や心の中の情報量を問われているようで、まるで賢者の前に立たされ、試されているようでもあります。数百年前の本にも書き残した人の考えや気持ち、時代の匂いなどが密封されていていると感じます。『聖務日課』のように読むところが失われていても、潮田さんが捉えた写真には、彼女なりの感想が映り込んでいて面白いです。

図書館で撮られたものが多いですね。お気に入りの図書館はありますか?

潮田―――図書館によってそれぞれに収蔵書架に特徴と風格がありました。そんなに沢山行けたわけではありませんが、どこも面白かったです。時々図書館の人が出入りするだけの書庫で、撮影する時は全て一人での作業ですから、本を傷つけ無いように緊張します。収蔵庫の中にいると時間の経過が判らなくなったり、目印の付箋が見当たらなくなったり、起き忘れたメガネがついに迷子になったままだったり、同じ書架にたどりつけなくなったり、本の精霊たちに遊ばれているような不思議な体験をしました。

島尾―――図書館は郵便局の次に大好きです。奄美や沖縄のような地方の図書館には特有の味があります。かと思いきや蔵書がスカスカというか、おざなりな施設は悲しいですね。神奈川県立図書箱はとても面白かったです。約1年間書庫に週1通って、書庫の中で時計の中の歯車のように動き続ける司書の方たちの、その体力と努力と知恵に触れた時は驚きました。

潮田さんは、いまも本を撮られていますか?

潮田―――はい、続けています。最新では2023年に1年かけて神奈川県立図書館に撮影に通い、ようやく写真集『改修前 前川國男設計 神奈川県立図書館』が出版されます。

島尾―――潮田さんは一つのテーマに20年も30年もゆっくりと時間をかけています。彼女の仕事に終わりはなさそうです。「本」もまだ終わったわけではないようです。

おふたりにとって「本」とはどんな存在ですか?

潮田―――いろんな方向に果てしなく広がり、奥深さを持つ「モノ」だと思います。鹿児島の図書館で撮影をさせていただいた写真が、まだまとまっていないのが気がかりです。

島尾―――知ったかぶりをするためのカンニング道具。生身であることを忘れる怖い世界です。本に溺れないように気をつけて来ました。

著者プロフィール

文/島尾伸三、写真/潮田登久子

島尾伸三 / Shinzo Shimao

1948年生まれ。奄美大島で育つ。1974年東京造形大学部写 真専攻科卒業。 1978年潮田登久子と結婚。ともに、中国。香港の庶民生活のリポートを始めて今日にいたる。 著書に『季節風』、『生活』(ともに1995年)『まほちゃん』(2004年)『中華幻紀 WANDERING IN CHINA』(2008年)などがある。

潮田登久子 / Tokuko Ushioda

1940年、東京都生まれ。桑沢デザイン研究所で、石元泰博、大辻清司に師事し、1963年に卒業。写真家の道に進む。1966年から1978年まで桑沢デザイン研究所及び東京造形大学で写真の講師を務める。1975年頃よりフリーランス。主な受賞歴は、『本の景色/BIBLIOTHECA』シリーズ(2018年)で土門拳賞、日本写真協会賞作家賞、東川賞国内作家賞、桑沢特別賞。最新著書は『マイハズバンド』torch press(2022年)。