わたしの中国茶

わたしの中国茶

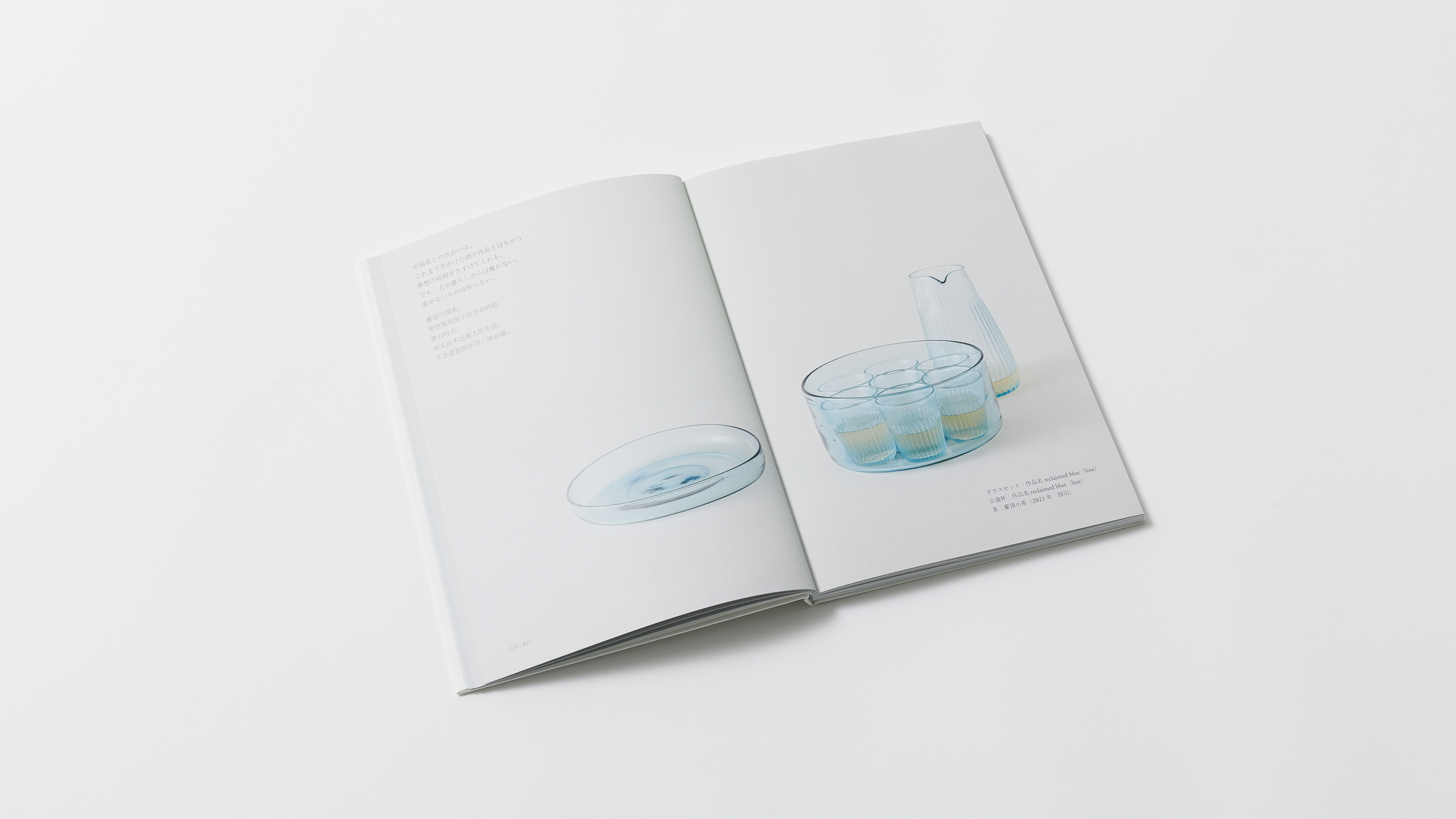

辻和美(ガラス作家)

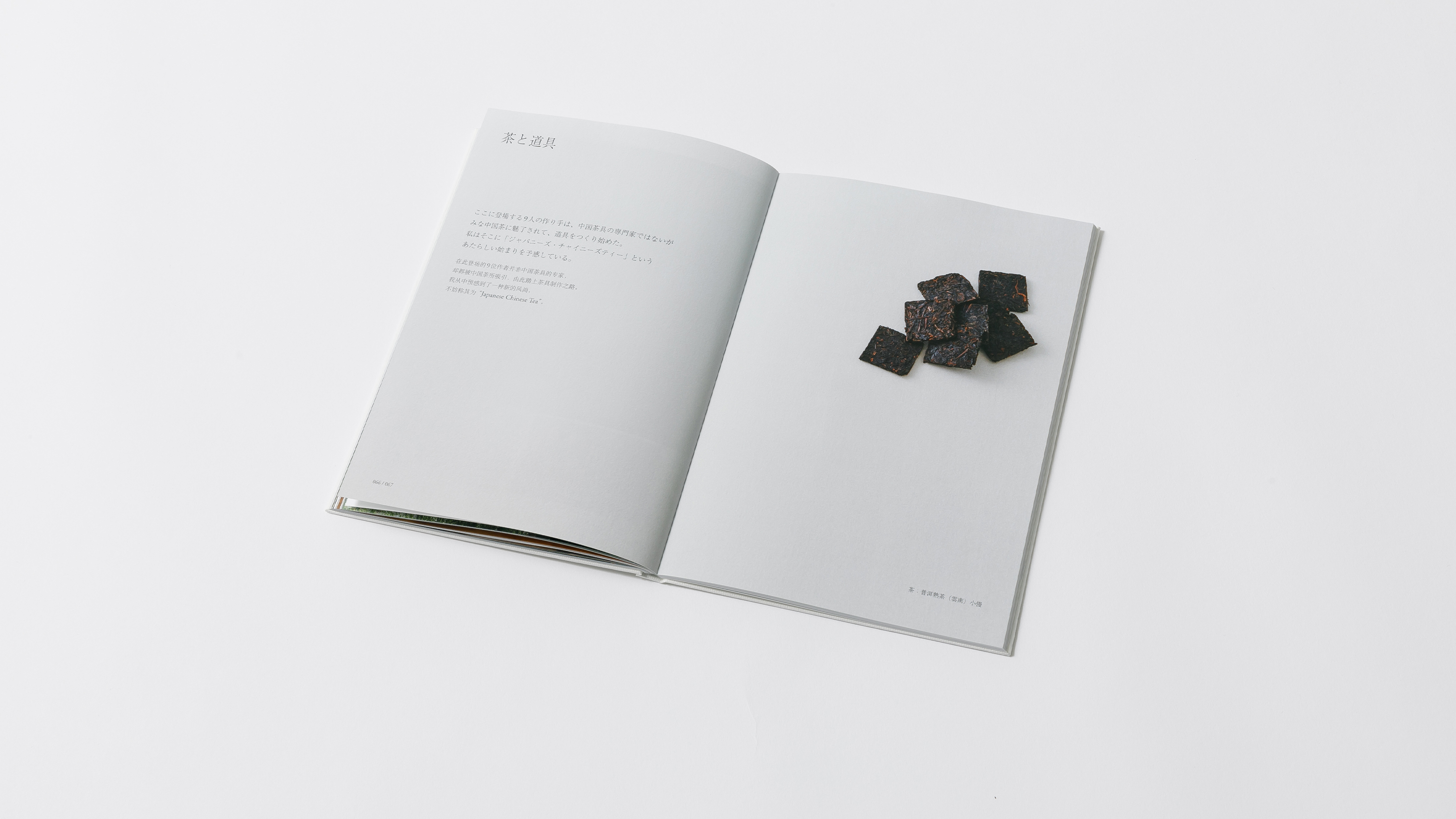

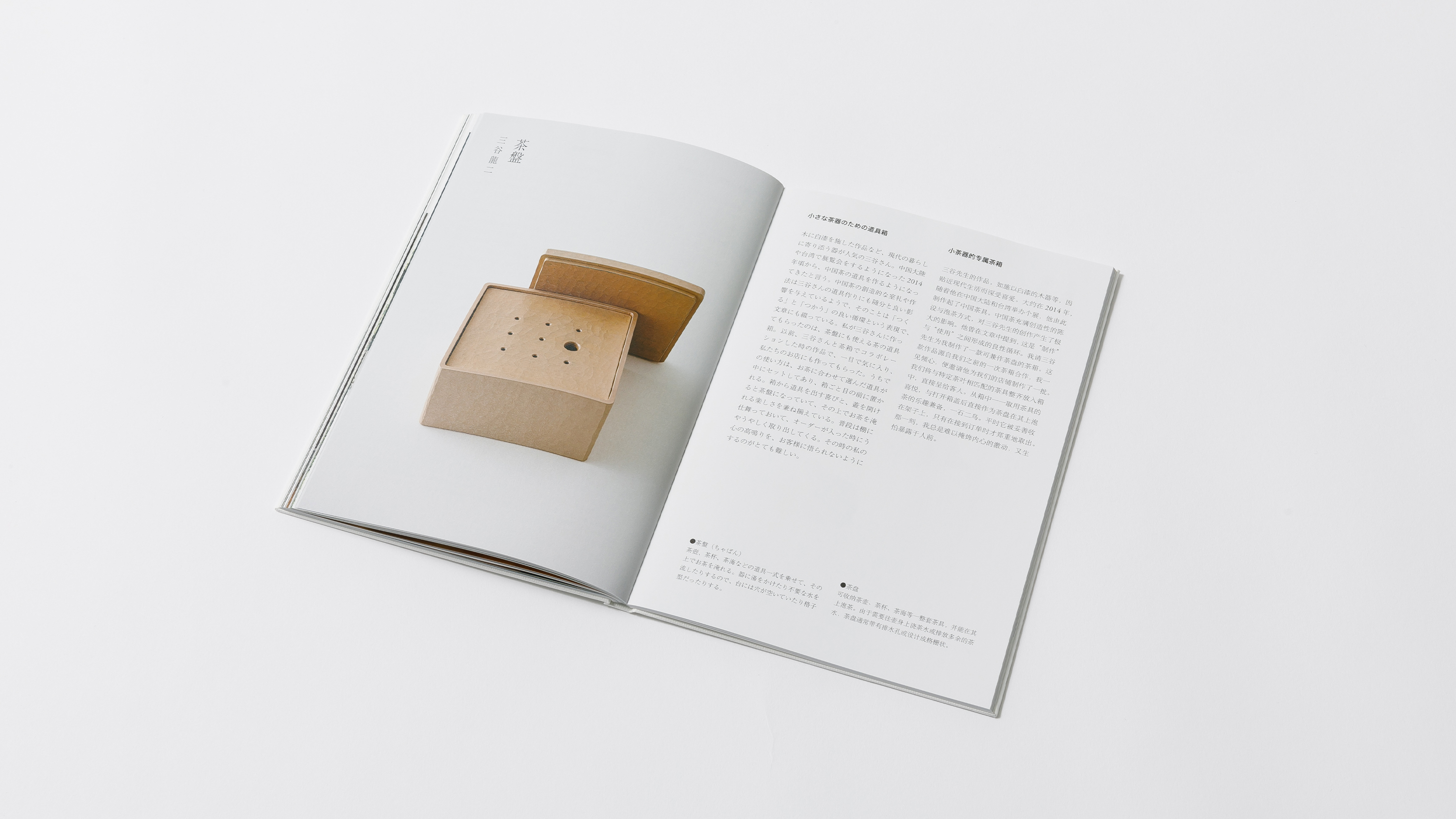

およそ 10 年前、本来は熱々の飲みものには不向きなはずのガラス作家が中国茶を飲むための道具をつくり始めました。そこには、現地の茶⼈との知られざる交流があり、⽇本の作家たちとの静かな共鳴がありました。この本は、そんな辻和美がお茶の故郷でもある雲南の茶畑を訪ねたり、茶⼈や道具の作家を取材したり、中国茶と⽣活⼯芸の密かな交流をまとめた⼀冊です。道具からはじまる、中国茶のあたらしい始まりの始まり。

本の情報

- 書名

- わたしの中国茶

- 著者

- 辻和美

- 企画編集

- 櫛田 理

- デザイン

- 山口美登利

- 写真

- 鈴木静華、大田和弥、張 以萱

- 中国語翻訳

- 張 逸雯

- 言語

- 日本語・中国語(対訳)

- 取次

- FRAGILE BOOKS

- 仕様

- A5サイズ、上製本、114ページ

- ISBN

- 978-4-910462-28-8

- 刊行日

- 2025年5月1日

- 発行元

- BON BOOK(TOPPANクロレ株式会社)

- 定価

- ¥2,800-(税込)

インタビュー

辻和美さんに聞きました

日本人ガラス作家による「中国茶の入門書」という一見異色の組み合わせになりましたが、刊行してからどんな反響がありましたか?

ふだんから中国茶を嗜む方や始めたばかりの方、生活道具の作り手まで、多方面から良い感想を寄せていただいています。日本語と中国語簡体字のバイリンガルなので、中国や台湾でも国境を超えて読まれているようです。

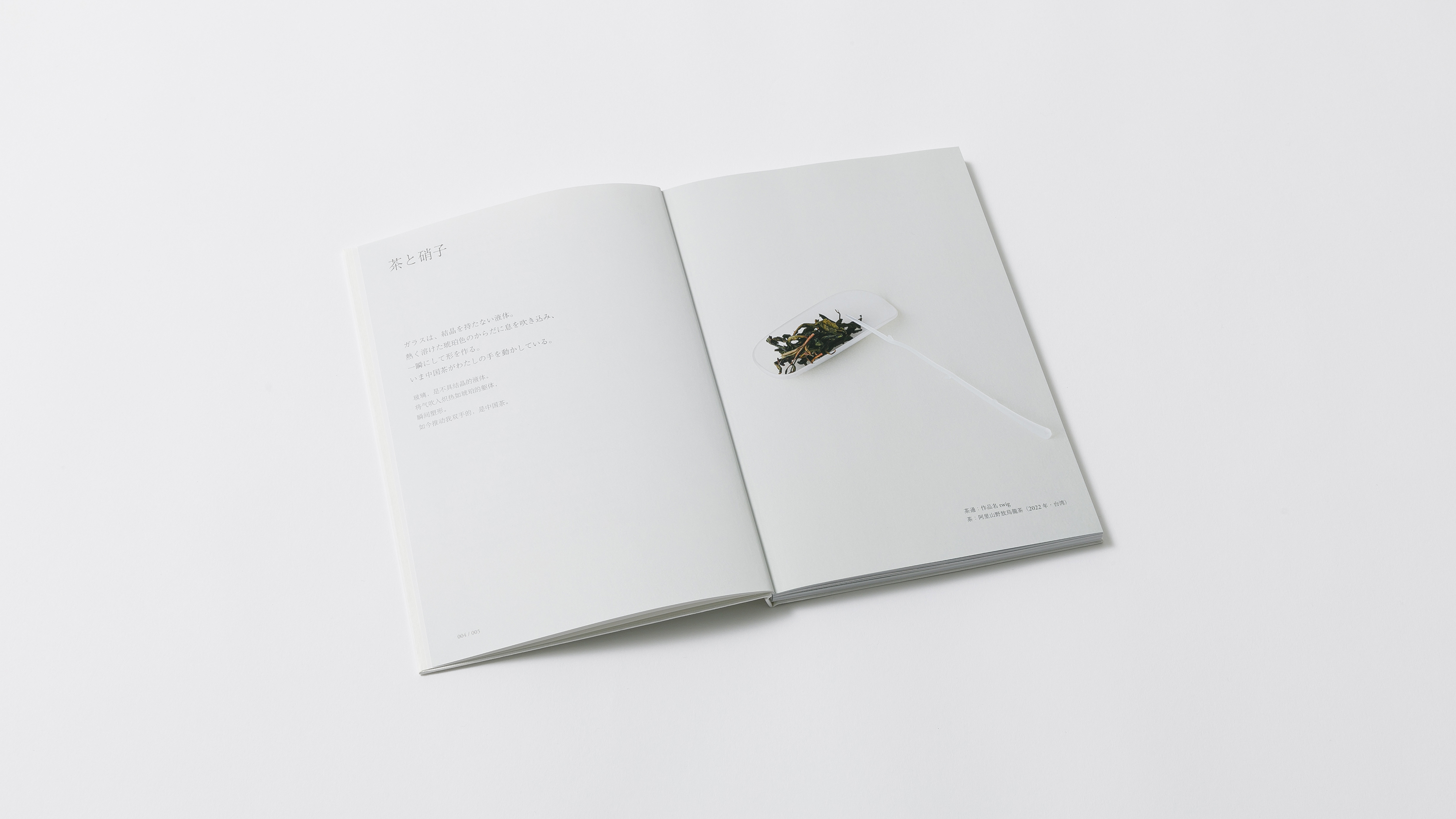

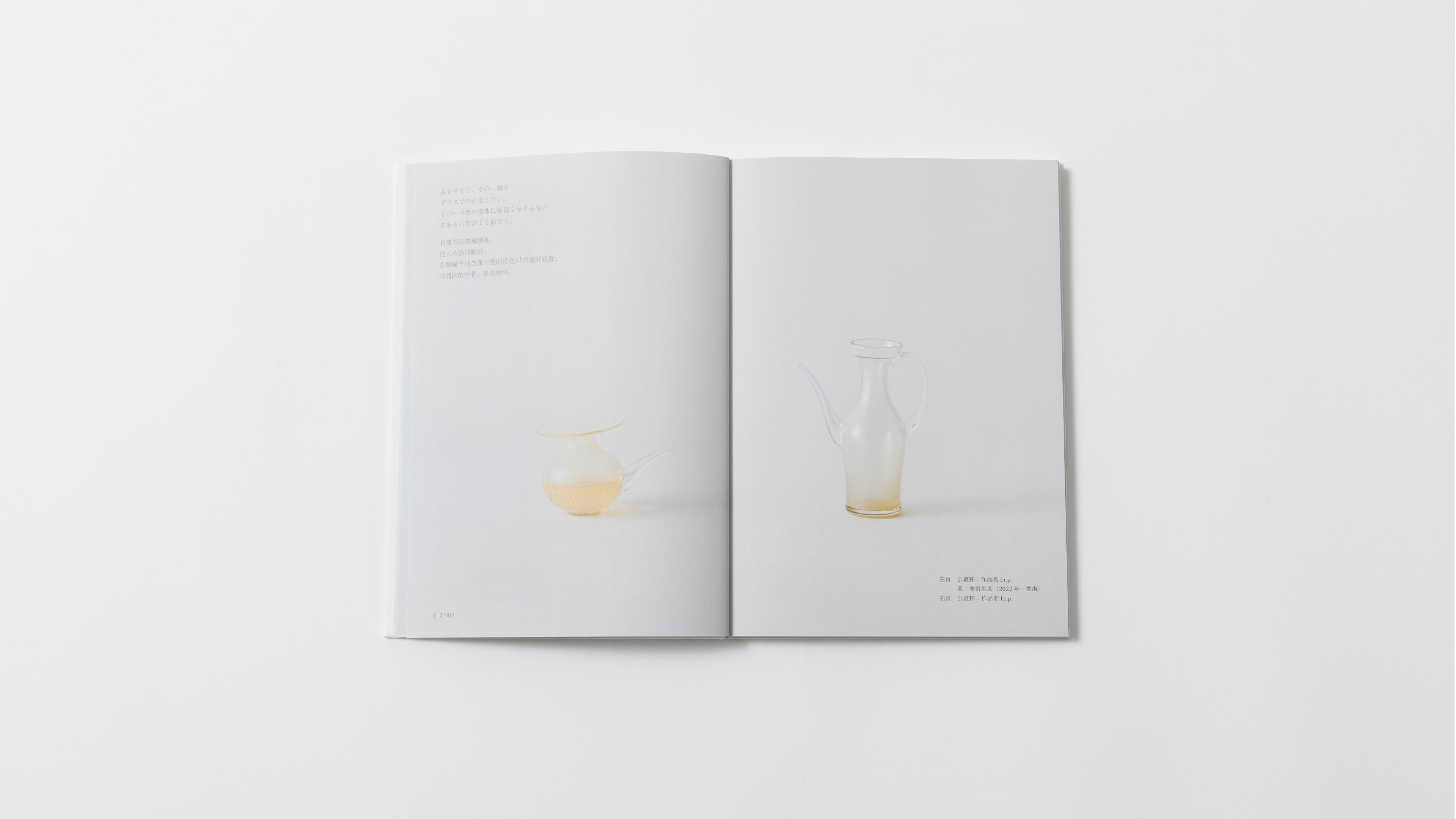

第1章には、辻さんが手がけたガラスの「茶道具」もたくさん紹介されています。耐熱ガラスは使わないのですか?

ひとことに硝子と言っても、成分によっていろいろ分かれます。ちょっと専門的に言うと、耐熱硝子はホウケイ酸ガラスとも呼ばれていて「ホウ酸」の含有量が多いから耐熱性が高くなるのですが、その分溶解温度がとても高いので、それなりの設備が必要です。それは私の工房にはないのですが、それは私がふだん使っている色硝子の膨張率と合わないからでもあります。方法がぜんぜん違うんです。そんなこんなで、ふだんの吹き硝子の延長で、耐熱ガラスに頼らないで中国茶の道具をつくっています。

つまり“熱湯で割れるかもしれない”というリスクを負って、独特の「辻和美スタイル」を生み出しているのですね。

そこまで気負っているわけではありませんが、そうなっているといいですね。それに、私が使うような工芸材料としてのガラスは、熱に弱いというよりも、温度差に弱い。たとえば冬の寒い朝に、沸騰したお湯を冷えたカップに注ぐようなことさえ避ければ、問題ないんです。先にぬるめのお湯で器を湯煎しておいてから熱湯を注ぐようにしたら、まったく心配いりません。そのひと手間をたのしんでもらえたら、長いあいだ暮らしに寄り添ってくれるはずです。今後、私がお茶会をするときは、湯煎のパフォーマンスを取り込んでもよいかもしれませんね。

これまで辻さんが作ってきたガラス作品と中国茶の道具は、どんなところが違いますか?

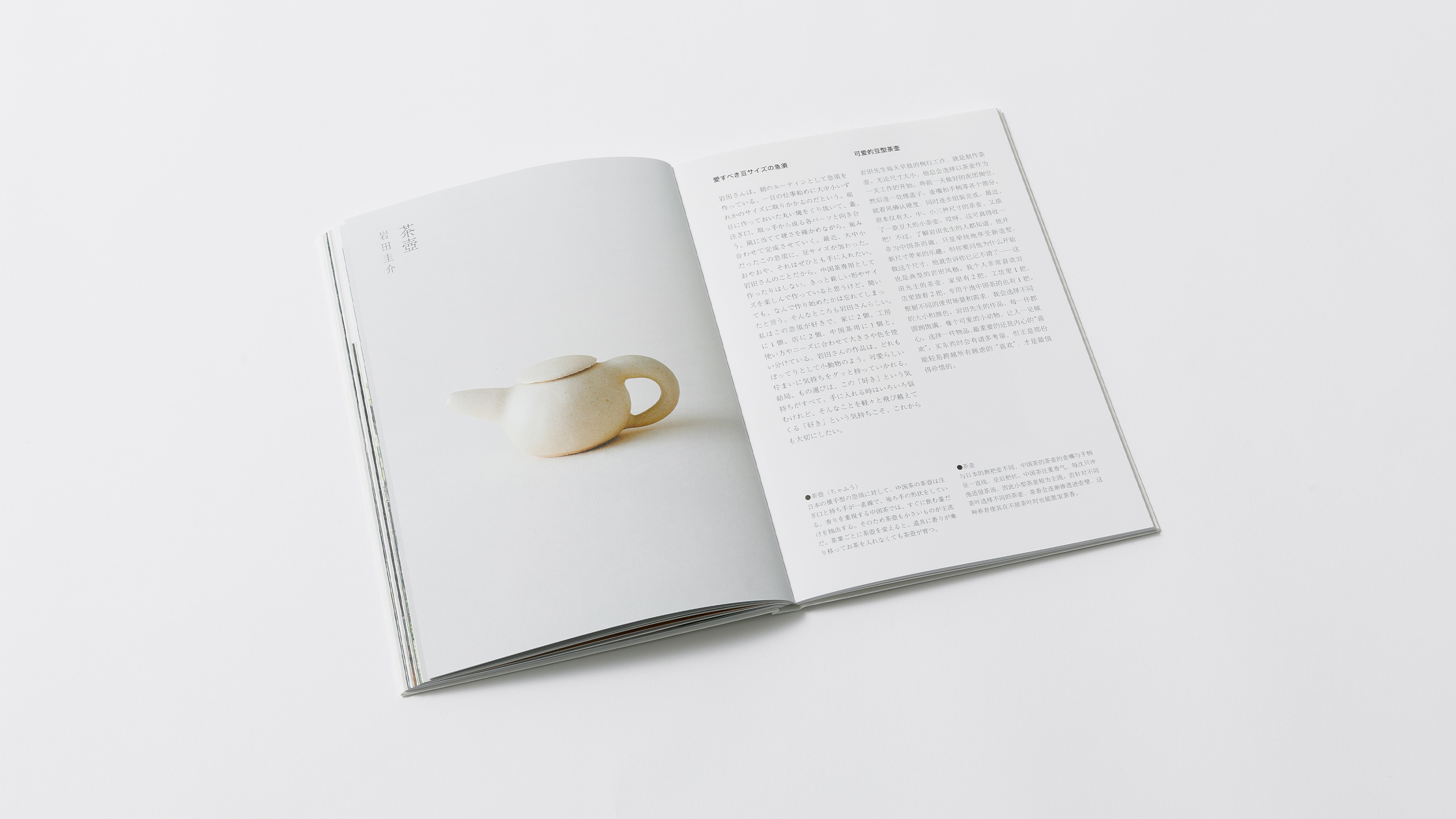

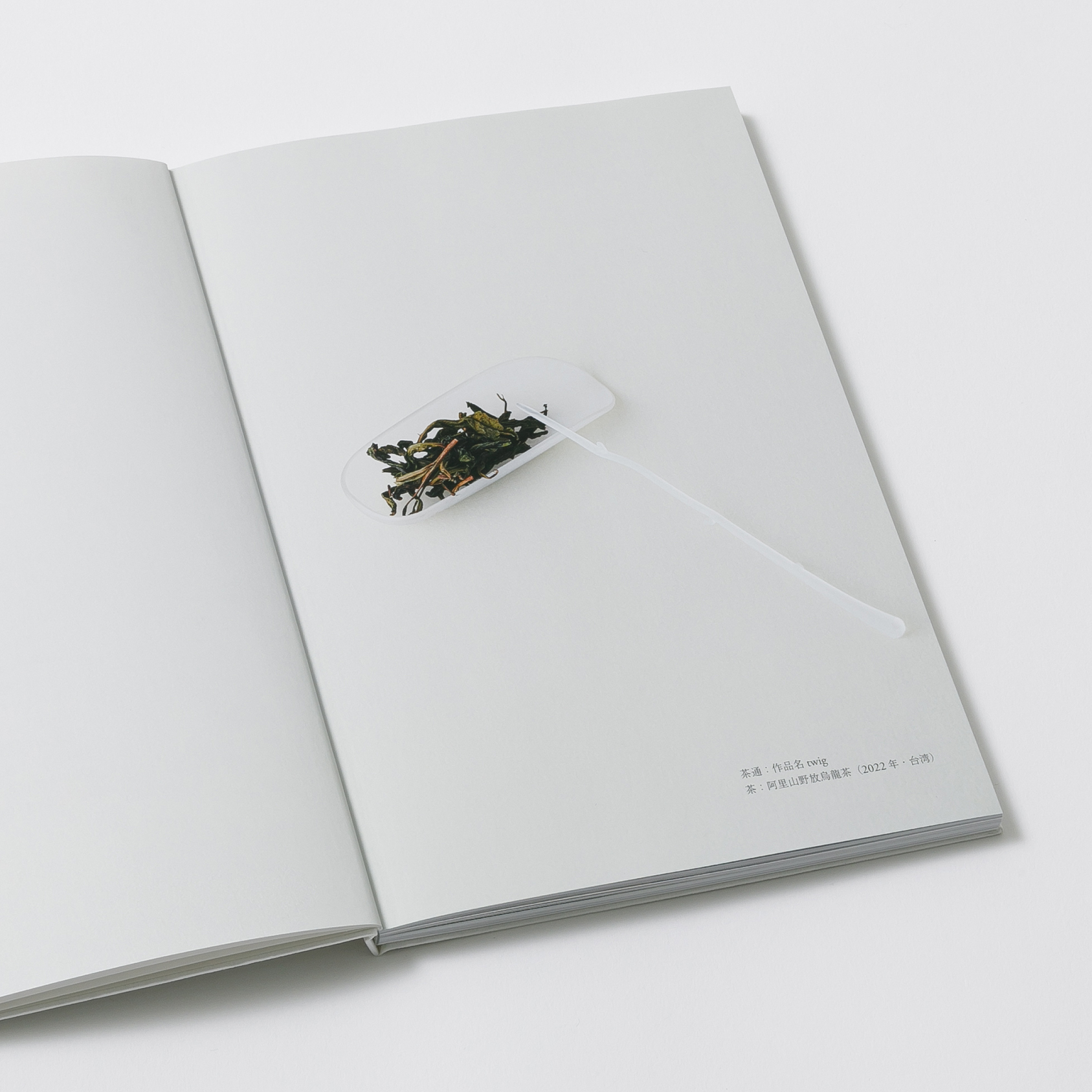

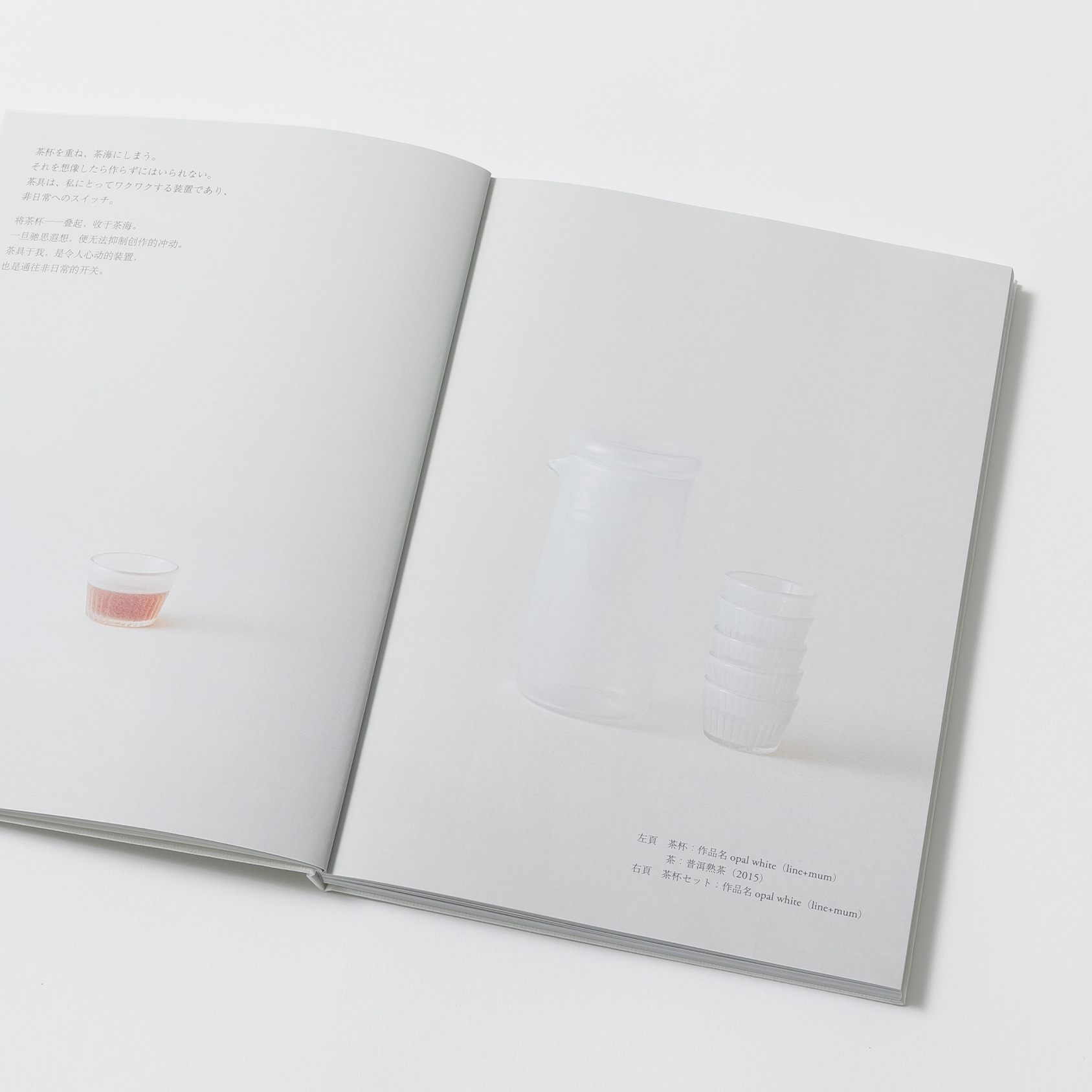

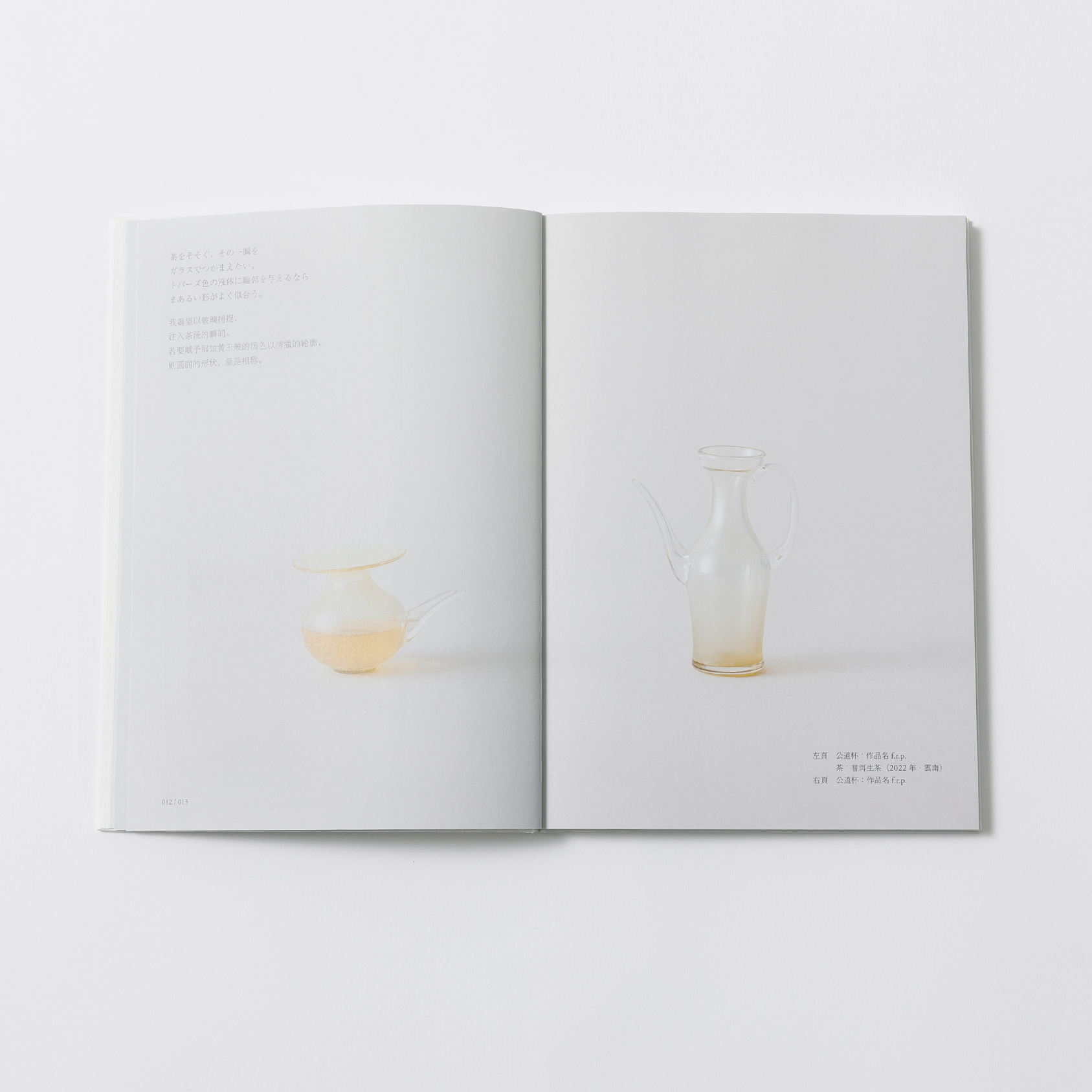

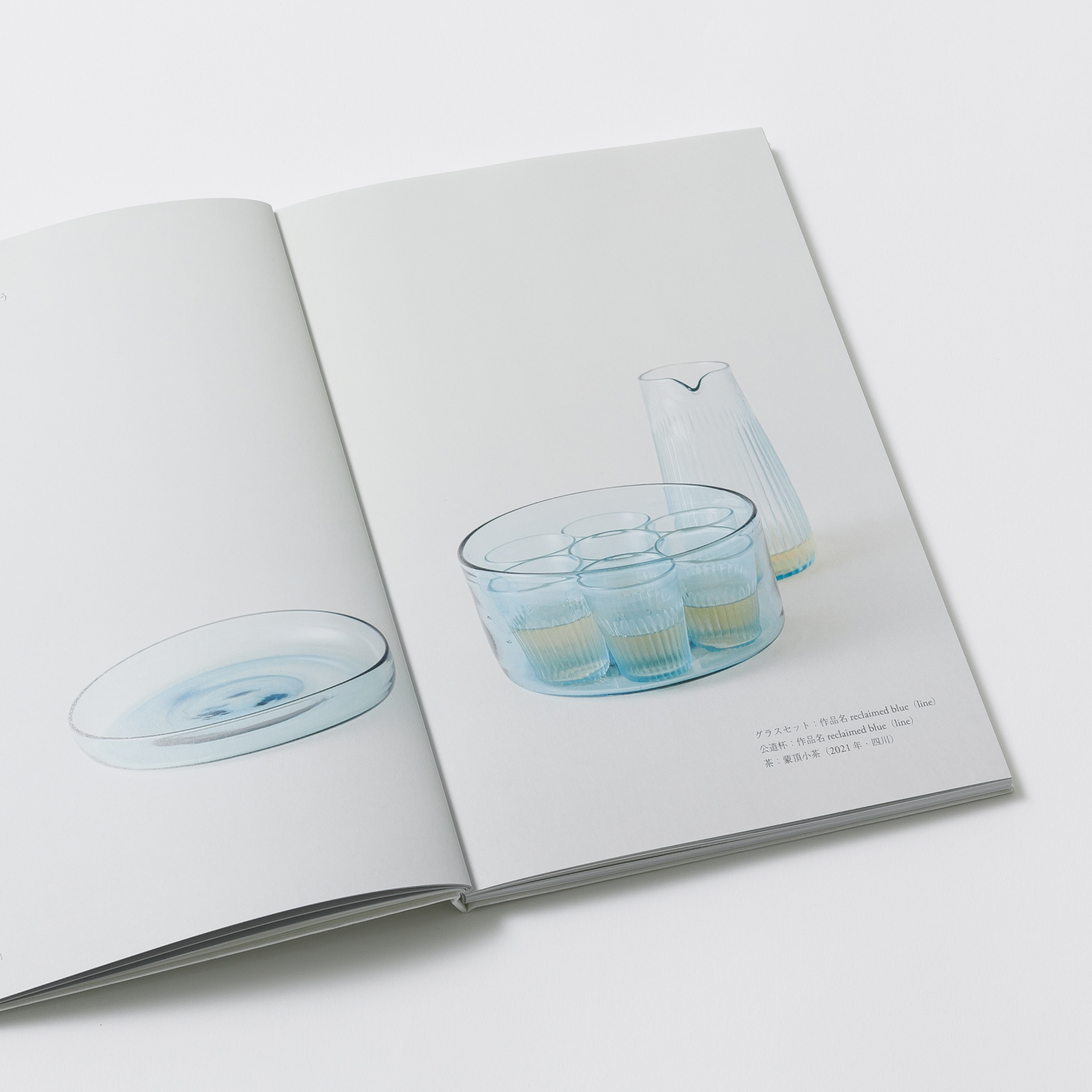

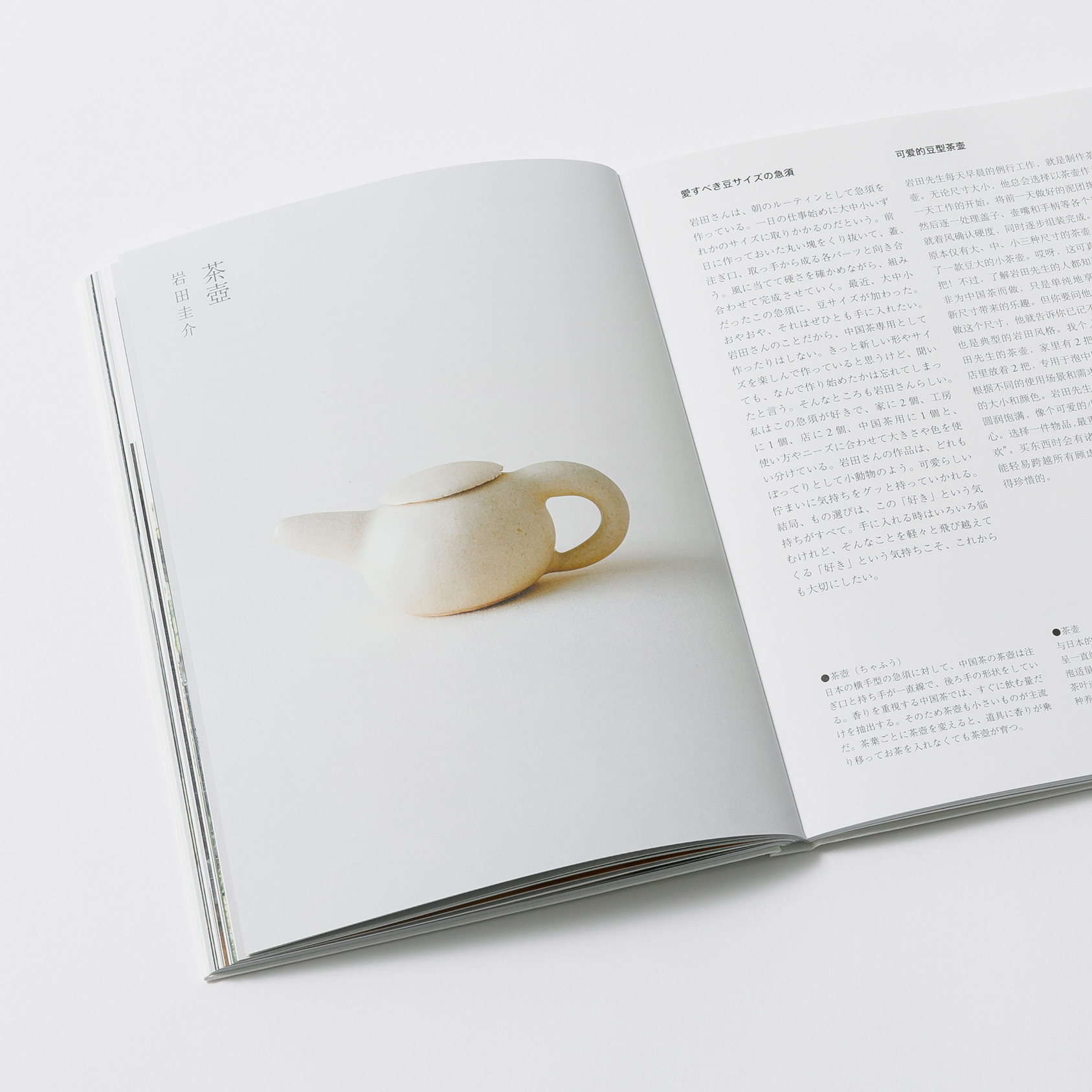

吹きガラスを長く続けるためには、チームの仕事が欠かせません。一年を通じて硝子溶解炉でガラスを溶かしているので、常にだれかが制作をしている必要があるからです。それを私は5人のスタッフと分担するようにしています。私の工房には、Standard / Color / Still life / Rainbowder / Reclaimed blue / Glass⇄plastic / Sunny and Cloudy などいくつかのシリーズがあって、それぞれを展覧会ごとに発表しています。(シリーズは廃盤なく全て継続中)ここにTeaという新シリーズが加わりました。これまでの作品は、さまざまな差別へのメッセージ、ガラスの再利用、ガラスの代替品としてのプラスチックへの想い、コロナ禍の話など、ガラス作家として日々の暮らしの中で見つけた小さな想いを器の形にのせて表現してきました。ただ、Teaに関しては、なによりもはじめに「茶の道具」というはっきりとした用途があります。

工房でのチームワークは、具体的にはどんな役割分担ですか?

ガラス制作は大きく分けて、「ホットワーク」(溶解炉から吹ガラスで形をつくる熱い仕事)と「コールドワーク」(装飾を加えたり、磨いて仕上げる冷たい仕事)の2つがあって、私の工房にはホットワーカーとコールドワーカーがそれぞれ3人います。私はコンセプトをつくり、なにを作ろうか、どんなデザインや色にしようかと考えて、平日はほとんど毎日ガラスを吹いています。

工房の溶解炉に溜まったガラスで、再生ガラスも作られている?

一年中ガラスを作っていると、廃棄用のガラスもけっこう溜まります。割れてしまって使えなくなったガラスももう一度、溶かし直します。再生ガラスによる制作は、およそ1ヶ月ほどつづきます。そのときに、いろいろな色のガラスを溶かし直すのですが、溶かすとぜんぶ青色になります。それは、ガラスの色の成分のコバルトが熱に一番強いからです。赤色、黄色などは、すぐに色が消えてしまって発色しなくなります。青の濃淡をうまく使うと、面白い作品になるんです。この青色のガラスで制作するものは、李氏朝鮮時代のものや清時代の中国のものを写したり、少しアイロニーをきかせた作品などがあります。

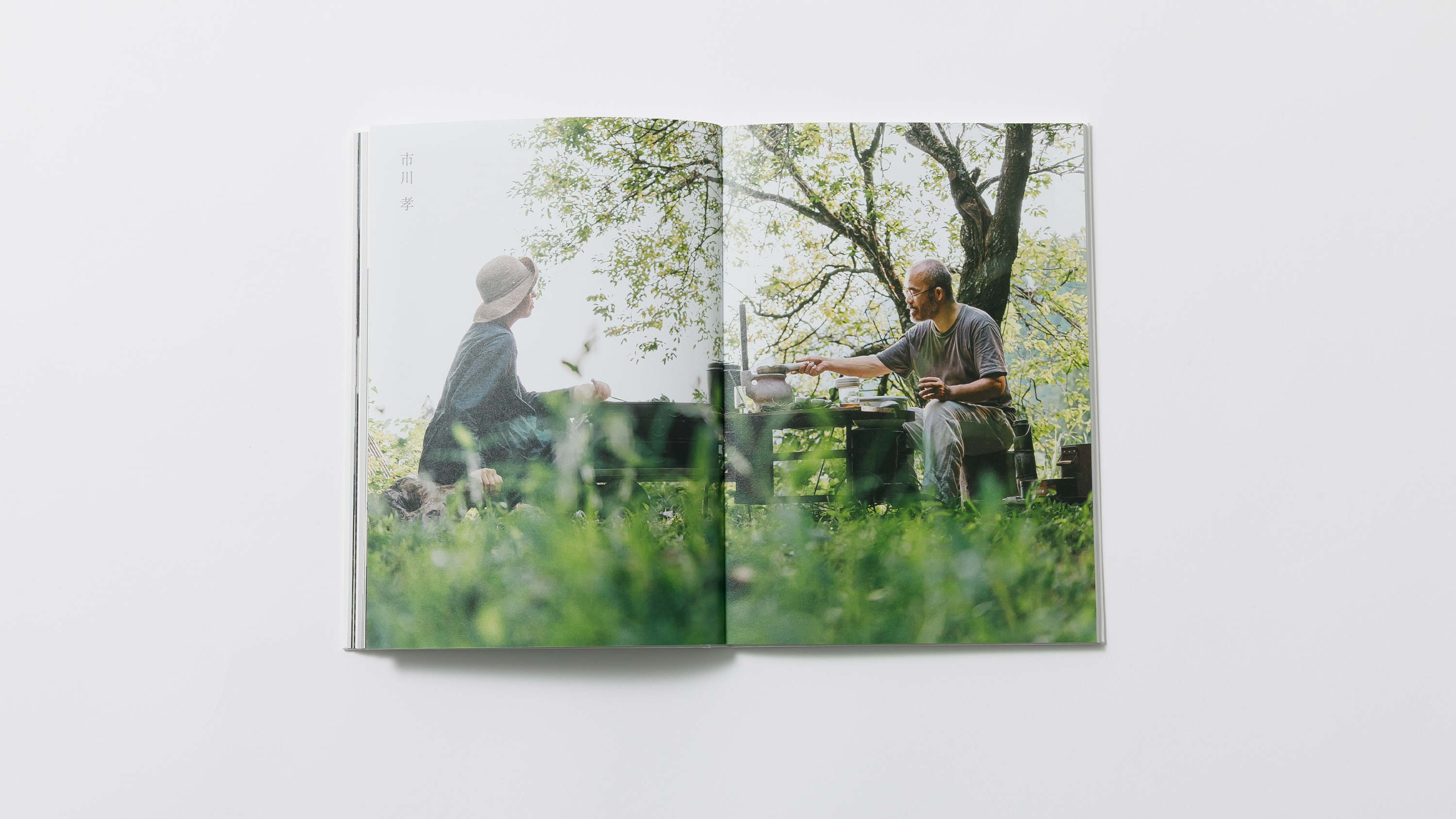

ところで、辻さんはこの本を執筆するために、雲南まで旅されましたね。中国茶の故郷で、現地の最先端の茶畑で、どんなことを思いましたか?

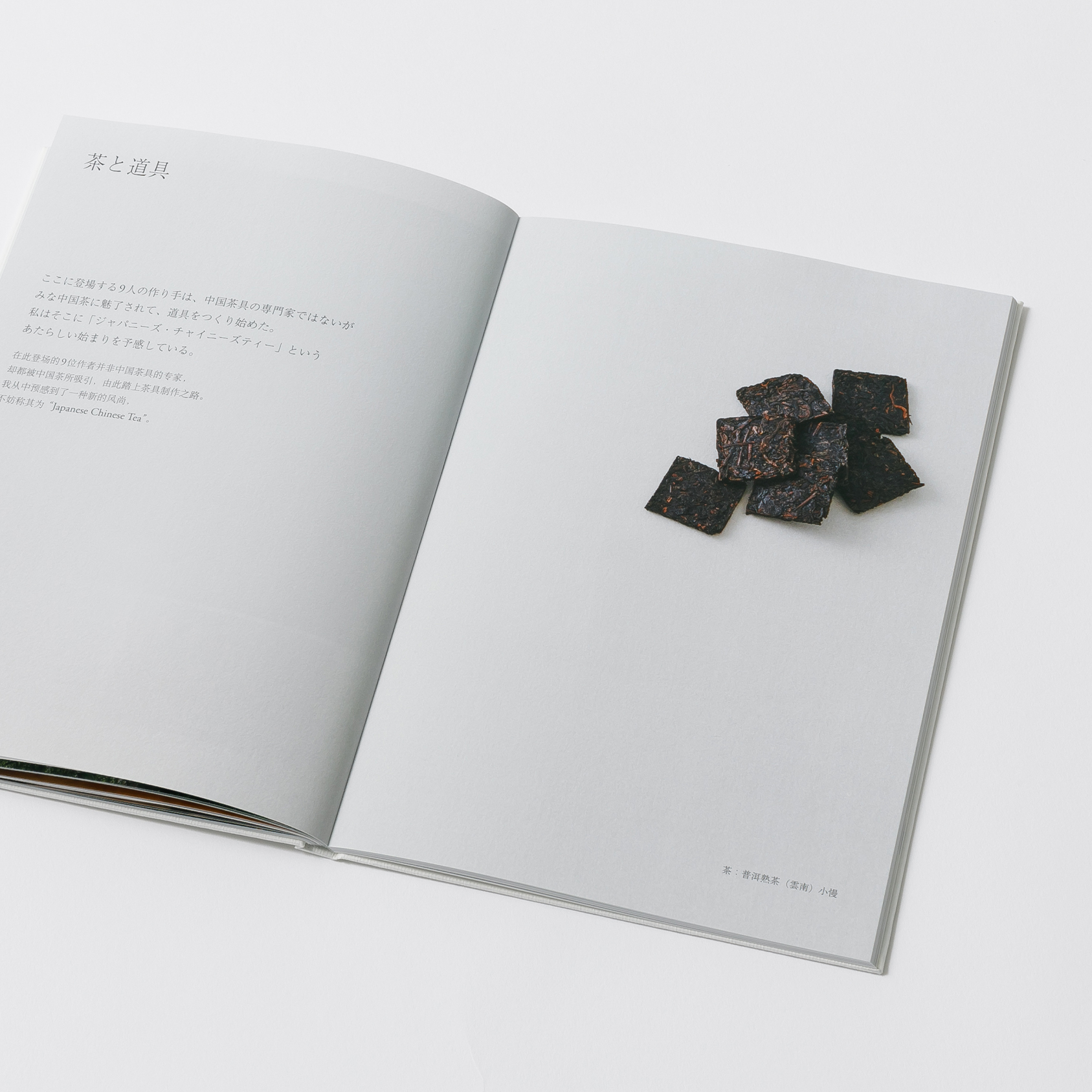

何メートルもあるような大きな茶の樹木に登って茶摘みをする人の風景をどうしても見たかった、というのが最初の動機でした。でも、茶畑に行ってみると、お茶作りをしている人たちの意識が、お茶にはっきりと出ることが分かりました。そこは無農薬の野放茶を育てていて、そのためには肥沃な大地が欠かせないんです。まずはじめに大地ありき。なにより大事なのは、土壌なんです。その大地が汚染されないように、最大の注意を払っていたことが印象的でした。そうやって収穫したお茶には、ずっと前から買い手が決まっていて、特定の顧客にしか届けない。だから市場にも出回らないし、日本に入ってくることもない。だから、出所のしっかりしたお茶は、手に入れること自体が非常に難しい、ということもわかりました。

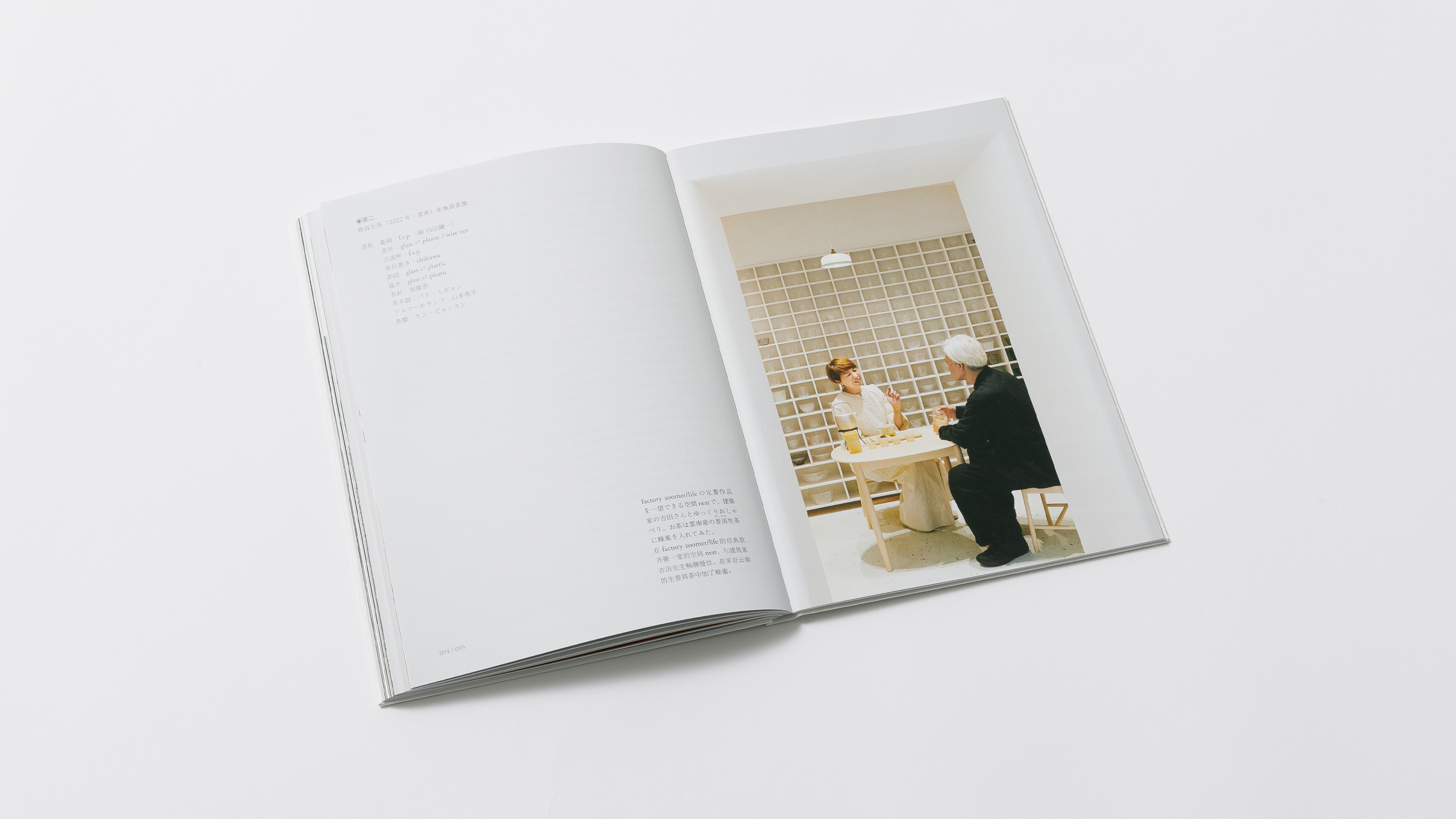

この本の後半にも登場しますが、お茶と道具をしつらえて、御菓子まで用意する「中国茶会」もおもしろい試みですね。辻さんの茶会は、いろいろなガラスの道具が並んだ景色もまたいいですね。

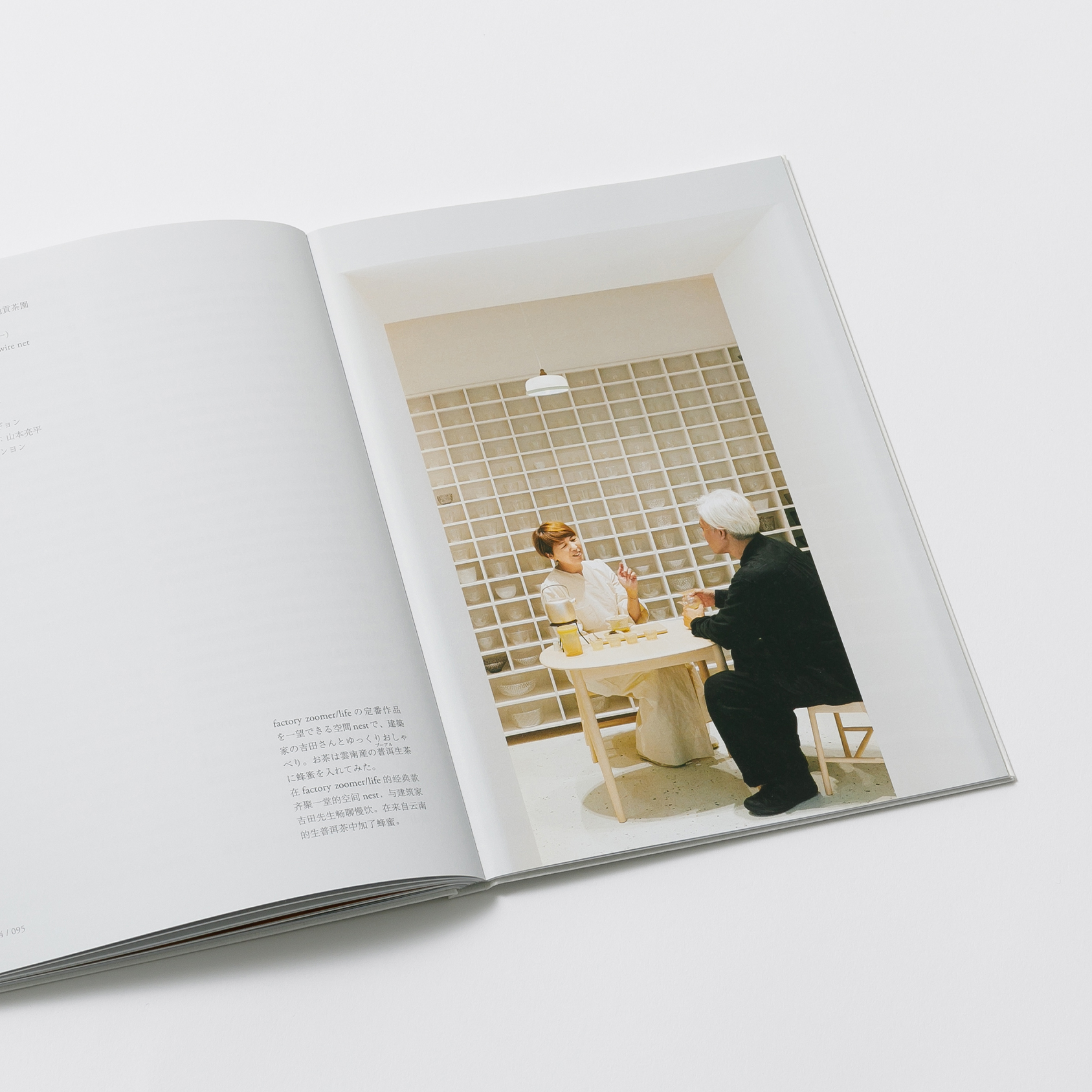

「茶会」というと仰々しいので、私の場合は「茶話会」と言っています。美味しいお茶を淹れるから、話をしませんか?くらいの軽やかな集いです。それに私は茶人ではなくて、ガラス作家なので、その道具の使い方をパフォーマンスするのに、いろいろな場所に出かけては自作の道具でお茶を淹れたりしています。ガラスの茶器だけでする茶の室礼もできるようにしたいです。色で合わせたり、何かテーマを持って作ったりと、新しい挑戦には事欠かないです。

これからの中国茶と日本人の関係にどんなことを期待しますか?

今、中国や台湾では、日本人の作家がつくる中国茶の道具はとても人気です。それに新しい茶会のいろいろなかたちも、日本や東アジア各地で起こっていて、特に、若い茶人の心を惹きつけているようです。この交流がこれからも続くことを願っています。作り手たちも、お茶を淹れる機会を多く持つことは、道具づくりにヒントを与えてくれます。室礼は好きだけど、日本の茶道は少し堅苦しいと感じる人たちも少なくありません。そんなことを背景に、工夫次第で室礼や茶席を自由につくれる中国茶の世界は、ハードルが低く始めやすいのだと思います。茶人も作り手もどんどん増えてきたなか、私もあらためて自分の中の中国茶と向き合いたいと思っていたタイミングで、本をつくらせていただき感謝しています。

著者プロフィール

辻和美

1964 年、金沢生まれ。カリフォルニア美術大学(CCAC)でガラスを学ぶ。帰国後、金沢卯辰山工芸工房にて専門員を務め、1999年に独立。金沢市内にガラス工房「factory zoomer」を設立。日常の身近なテーマをガラス素材で表現。器とアートの境界を意識しないモノづくりを始める。2009 年金沢市文化活動賞を受賞。2010年から2016 年まで金沢市主宰の生活工芸プロジェクトディレクターを務める。金沢にて「生活工芸展」や「作る力」「繋ぐ力」展、ショップ「モノトヒト」をディレクション。2020 年名古屋ミッドランドスクエアにて「Daily Life -reclaimed blue- 再生ガラスによるクリスマスツリー」制作、設営。同作品で日本空間デザイン賞、サステナブル賞を受賞。2024年金沢市清川町にギャラリー「factory zoomer/life」をオープン。現在、日本全国およびアジア、アメリカなどで個展を行う。