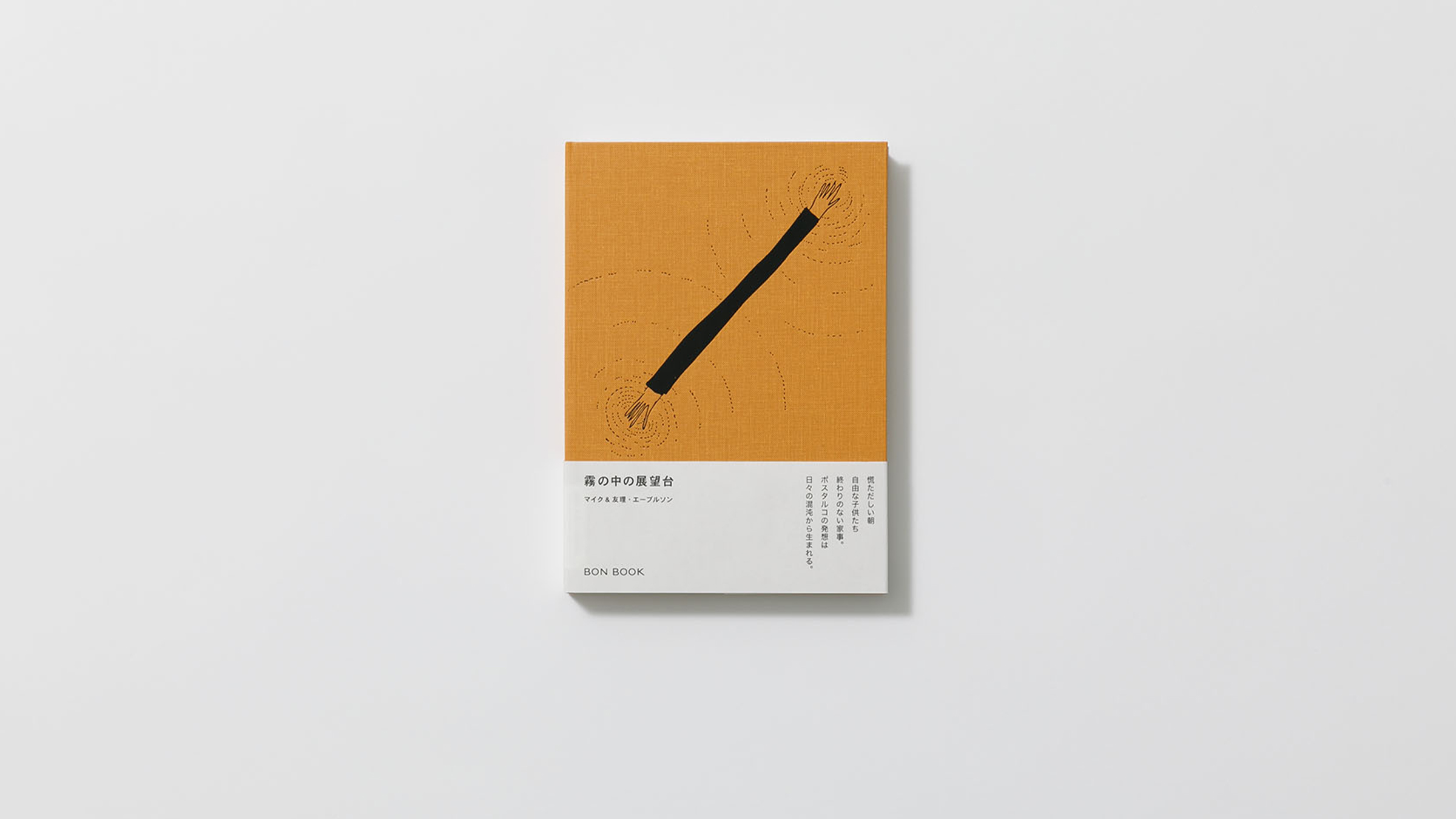

霧の中の展望台

霧の中の展望台

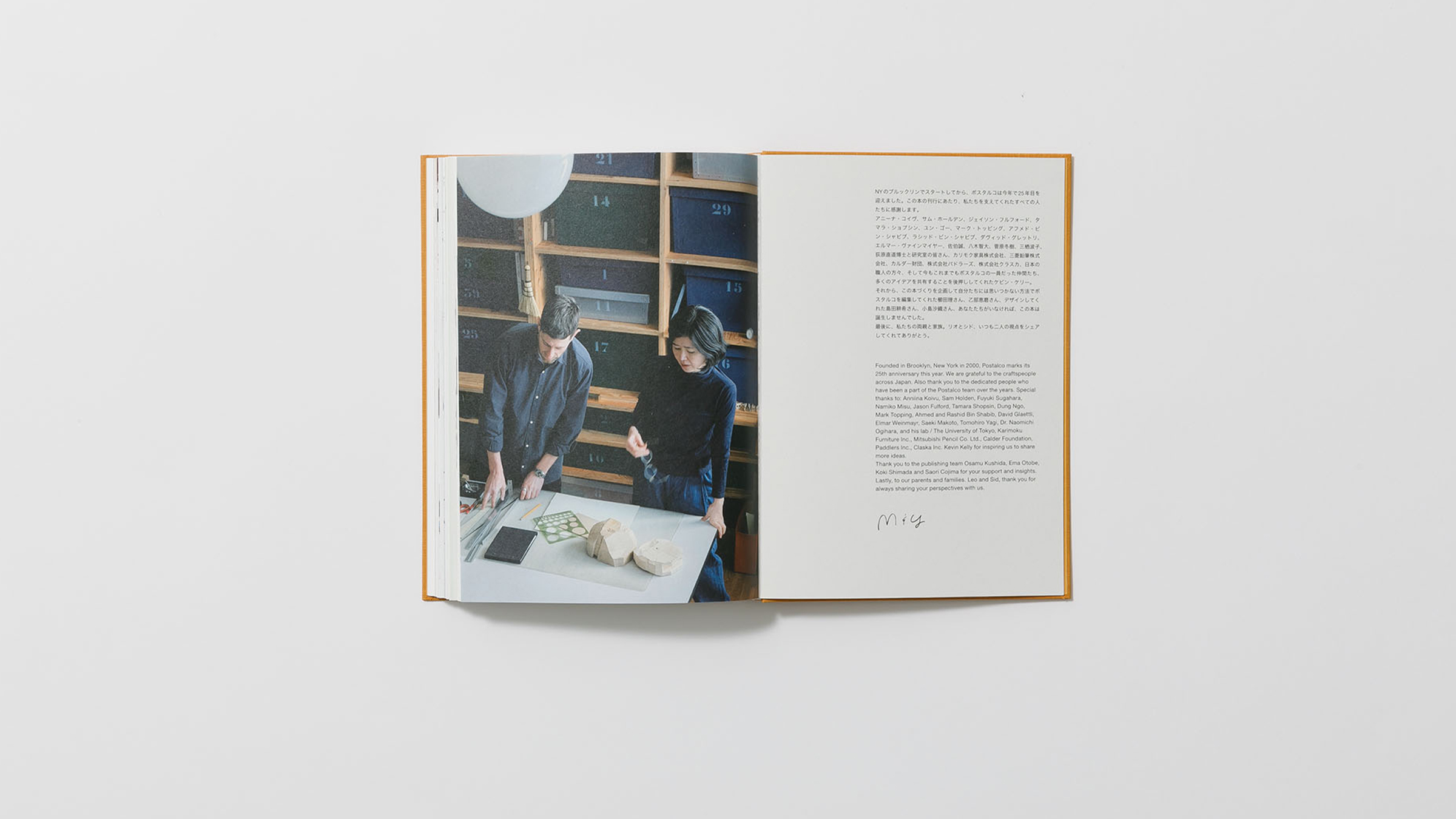

マイク&友理・エーブルソン(POSTALCO創業者、デザイナー)

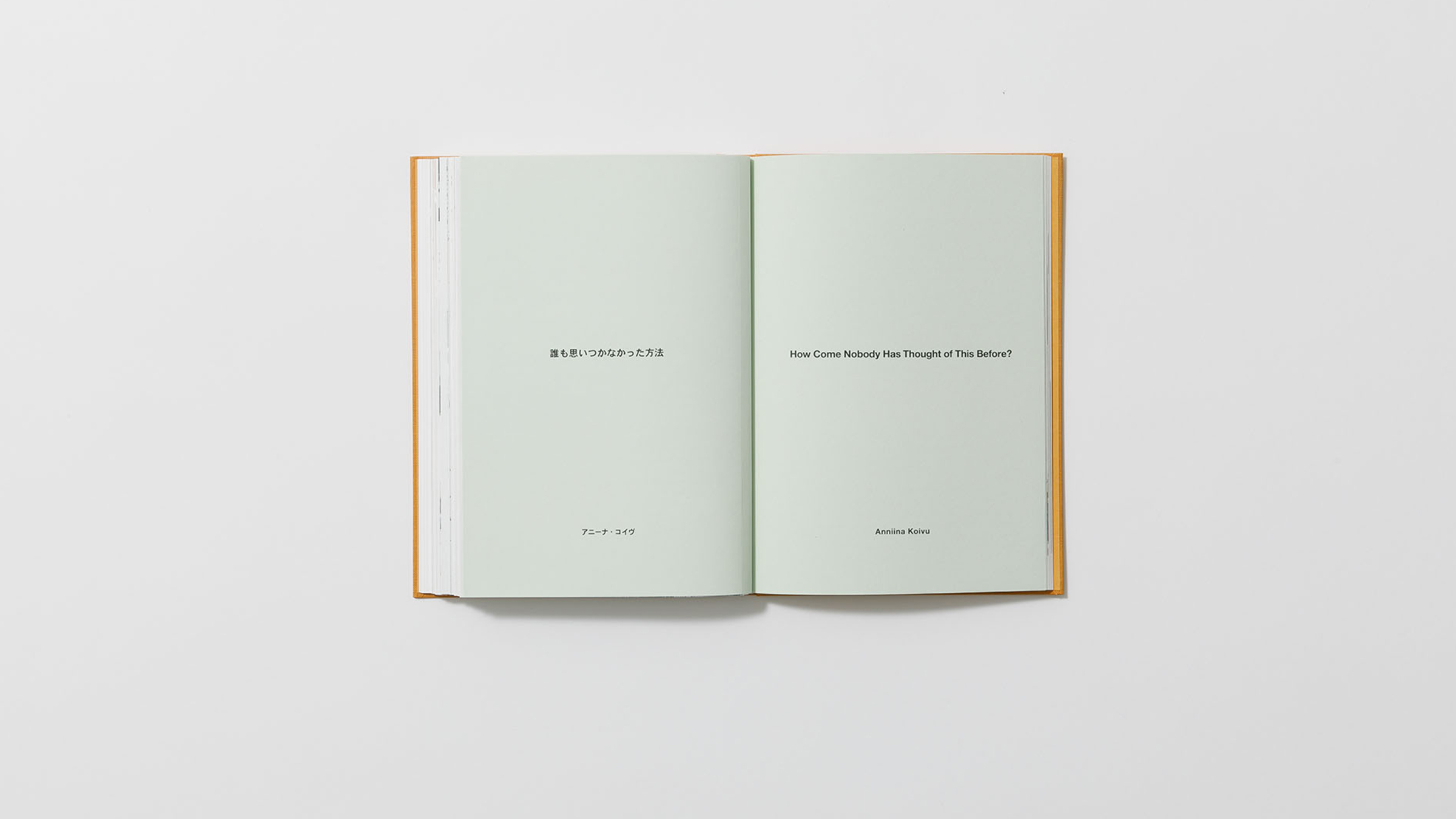

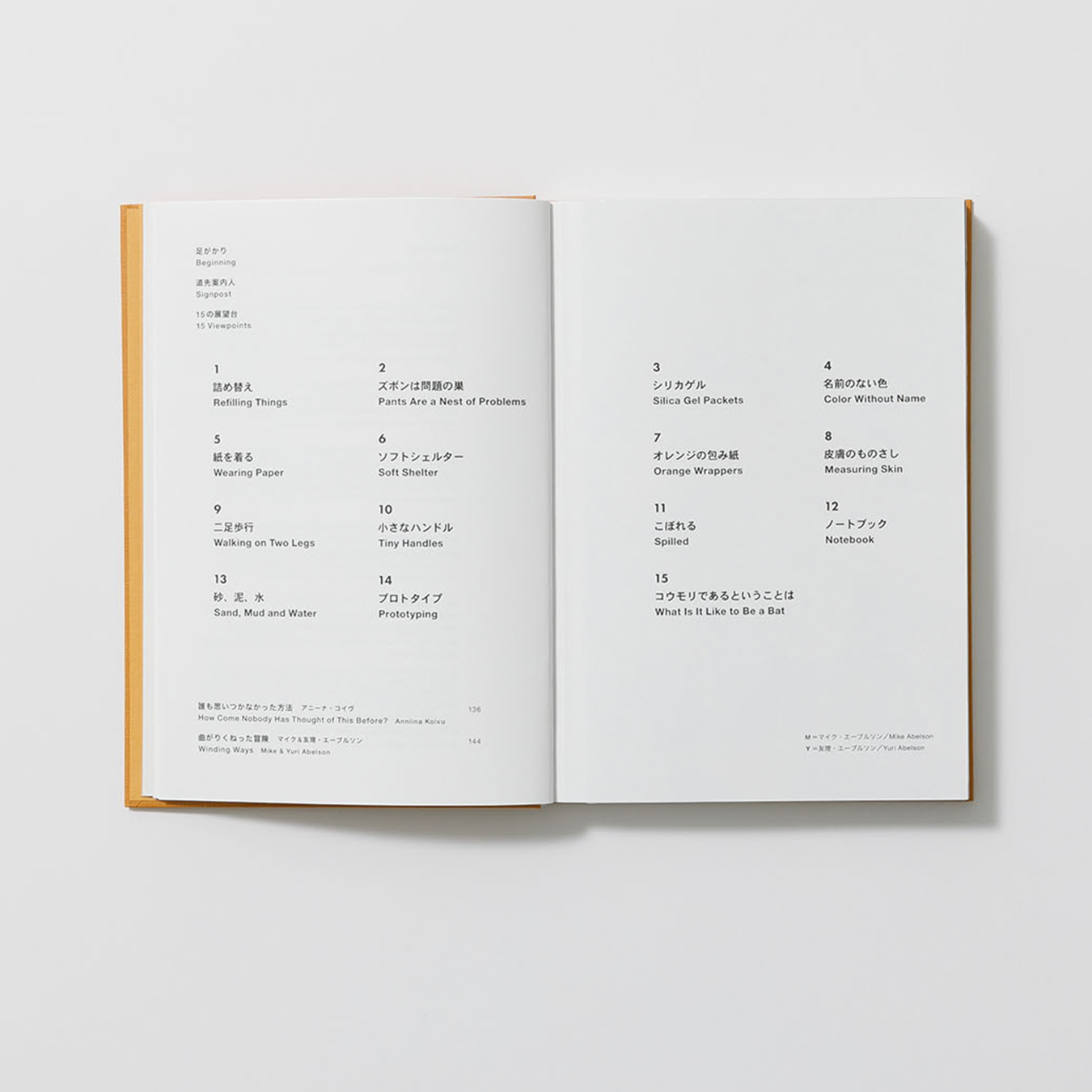

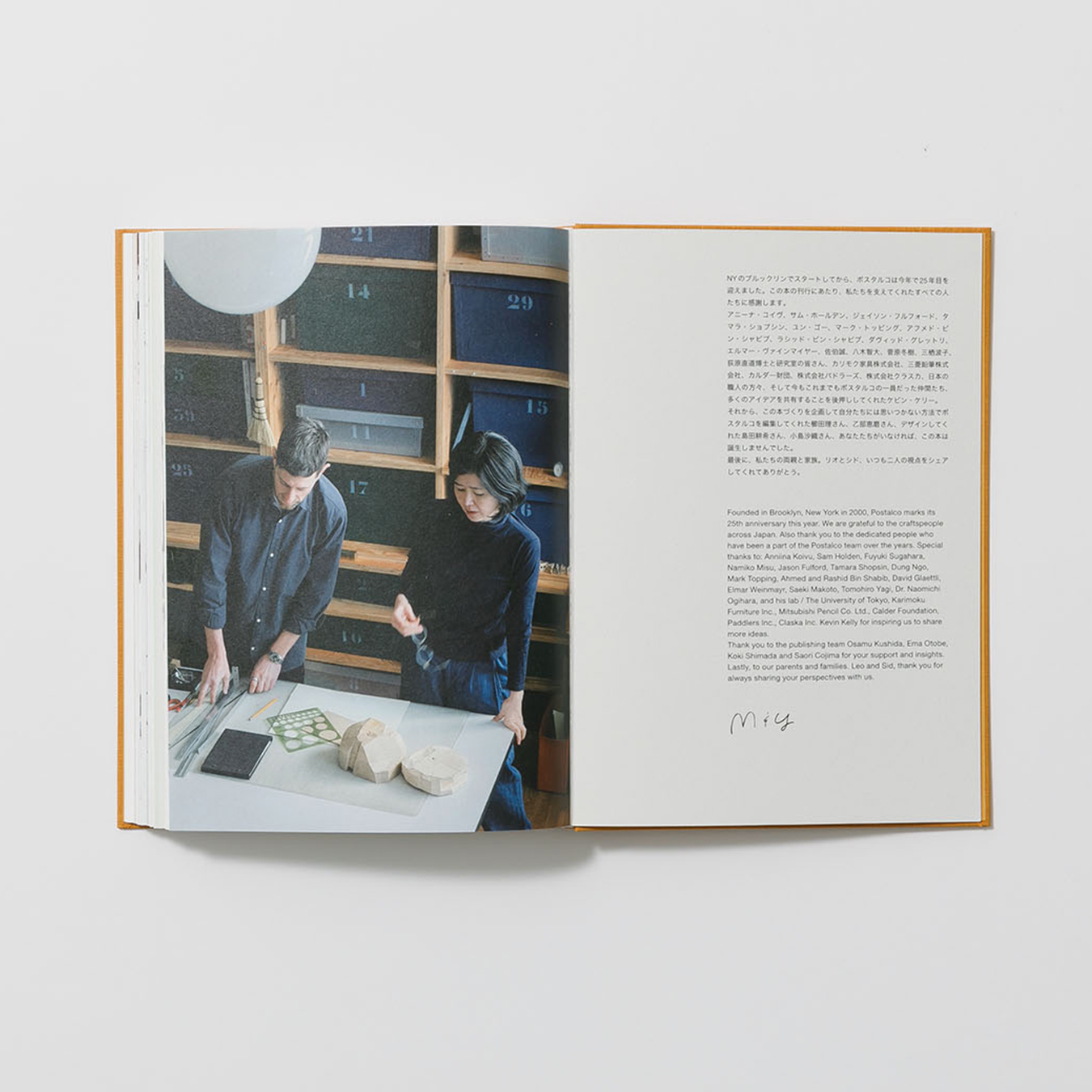

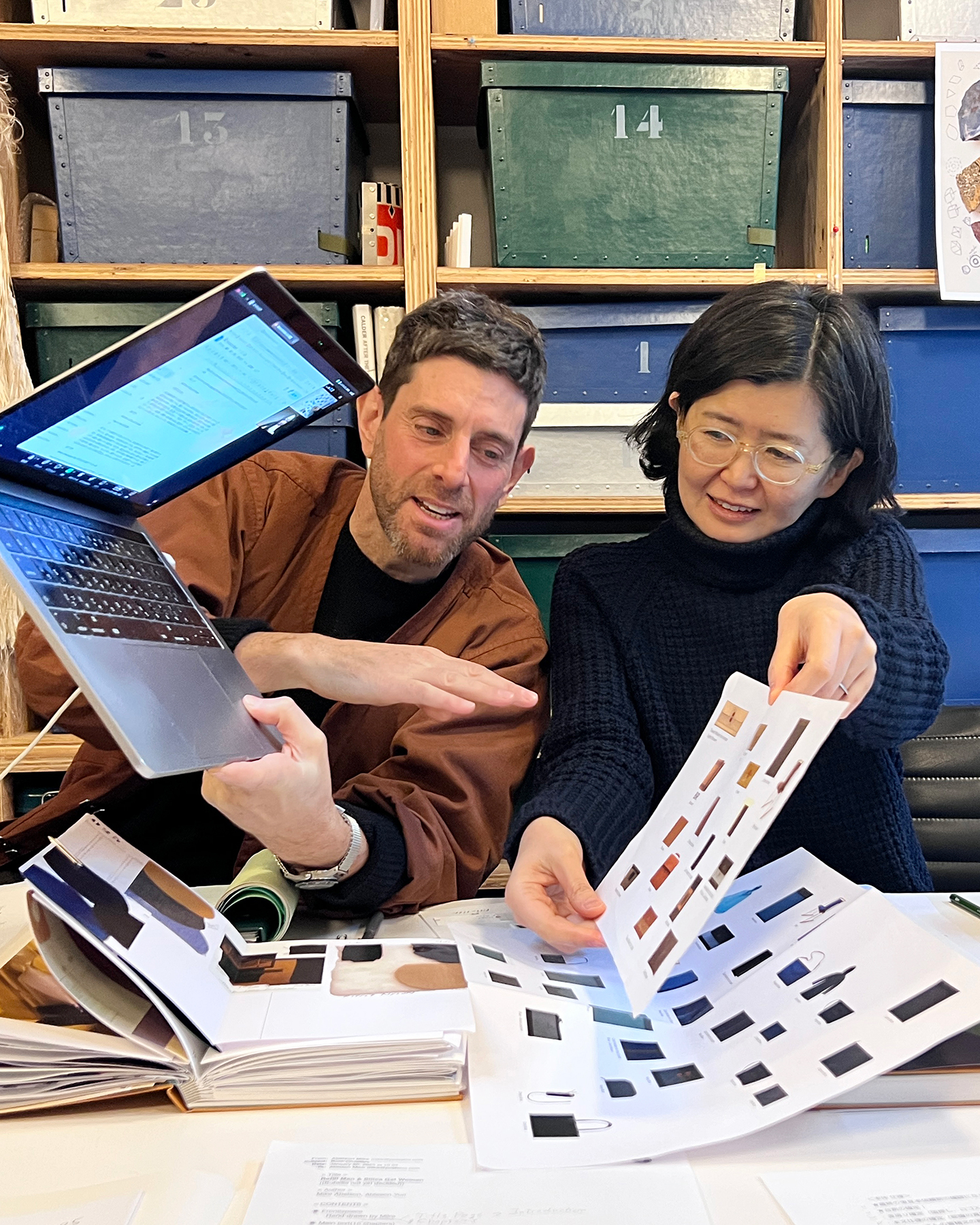

2000年にニューヨークのブルックリンでマイク・エーブルソンとエーブルソン友理夫妻が創業したPOSTALCO(ポスタルコ)。流行から距離を置き、自分たちが長く使いたいと思えるものだけをつくってきたポスタルコは、マイクと友理の「観察する目と心」を羅針盤に、ほかのだれも思いつかないような数々のプロダクトを生み出してきました。創業25年という節目に刊行される本書は、ポスタルコの舞台裏が覗きみえる仕立てになっています。

本の情報

- 書名

- 霧の中の展望台

- 著者

- マイク&友理・エーブルソン

- 企画編集

- 櫛田 理

- 編集

- 乙部恵磨

- AD

- エーブルソン友理

- デザイン

- 島田耕希、小島沙織

- ドローイング

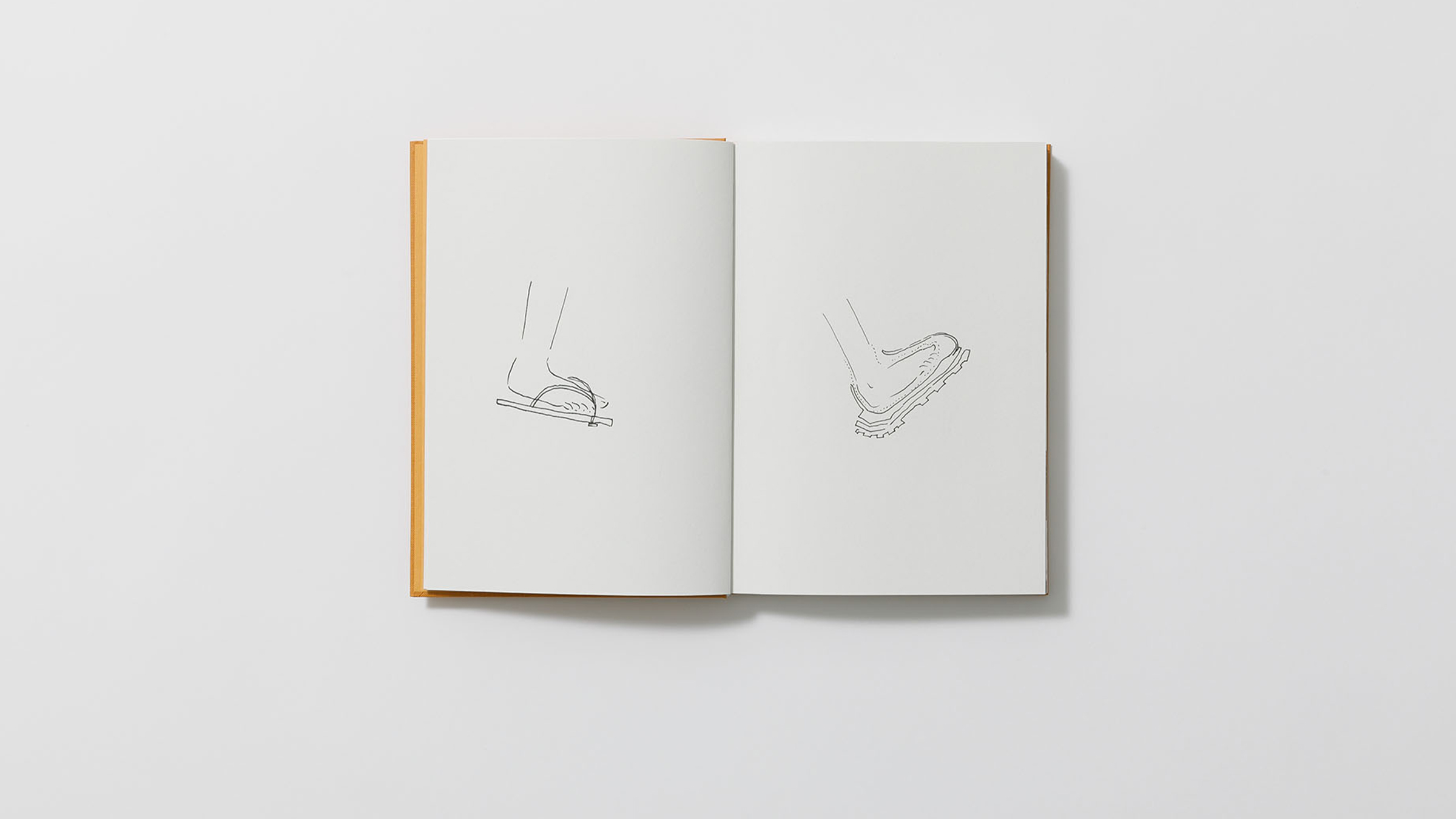

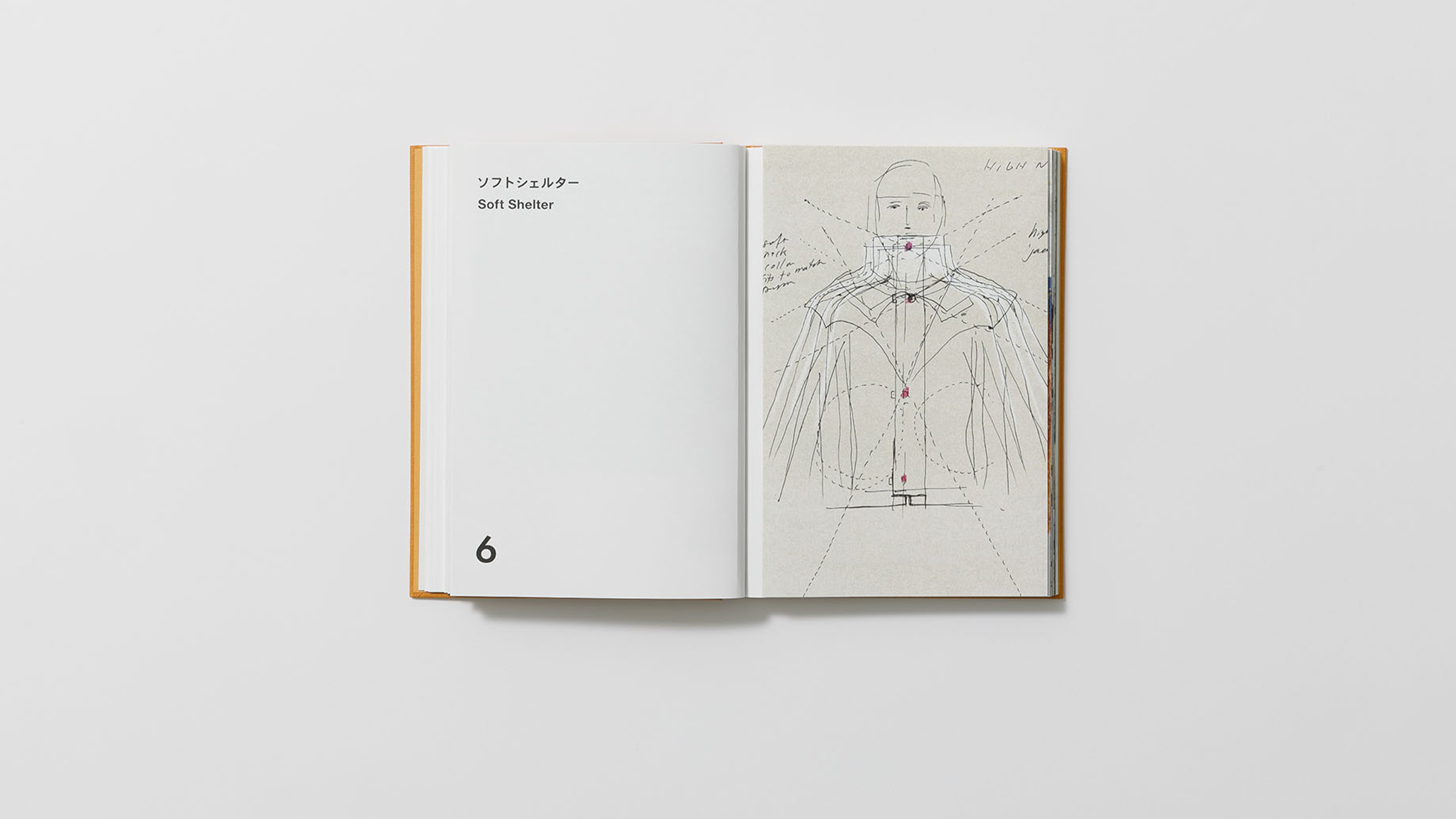

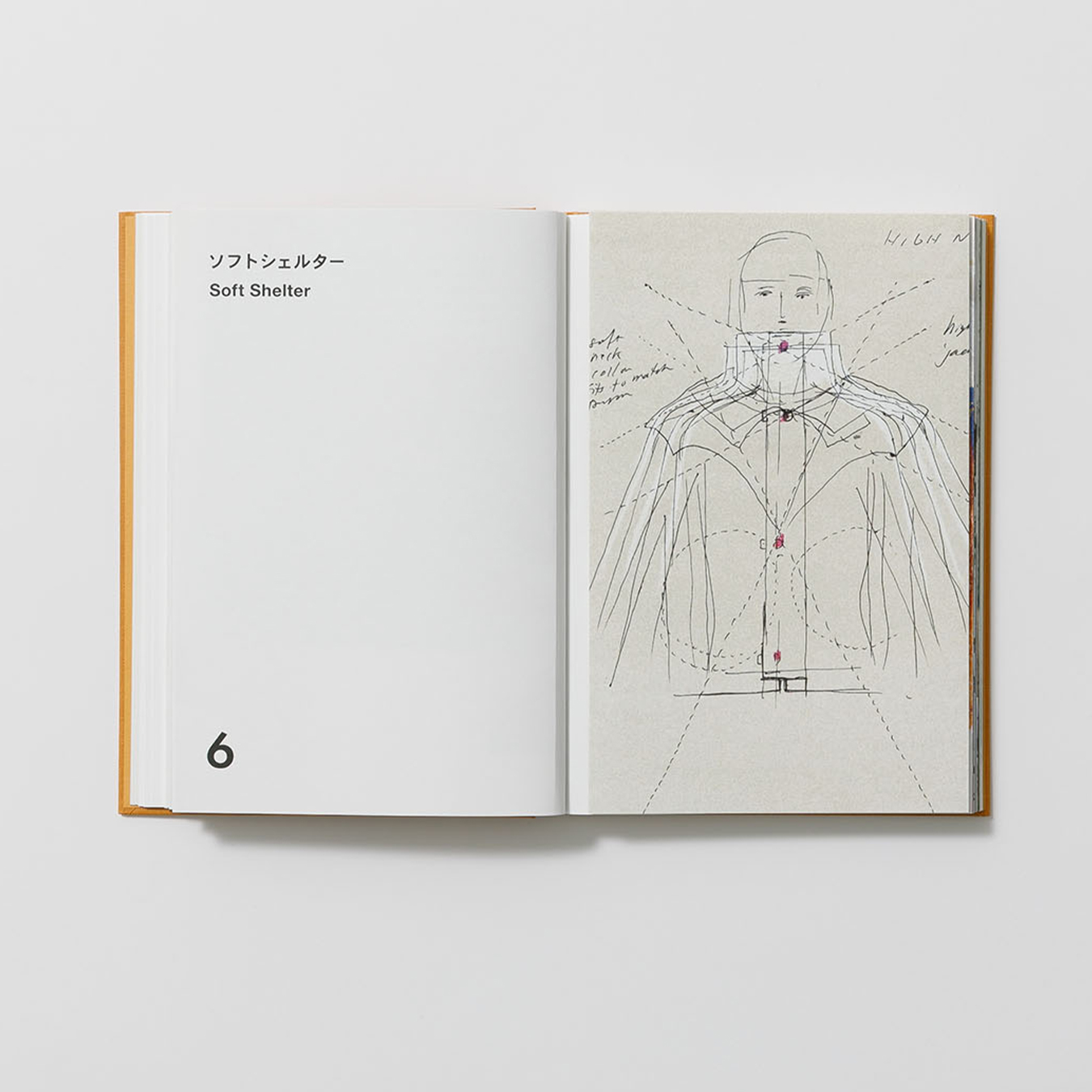

- マイク・エーブルソン

- 写真

- 小川尚寛、ジェイソン・フルフォード、タマラ・ショプシン、井上昌明、高崎晃次

- 寄稿

- アニーナ・コイヴ

- 翻訳

- サム・ホールデン

- 製本監修

- 岩瀬 学

- 言語

- 日本語・英語対訳

- 取次

- FRAGILE BOOKS

- 仕様

- A5サイズ、上製本、168ページ

- ISBN

- 978-4-910462-27-1

- 刊行日

- 2025年月日

- 発行元

- BON BOOK(TOPPANクロレ株式会社)

- 定価

- ¥4,400-(税込)

インタビュー

マイク・エーブルソン、エーブルソン友理さんに聞きました

ステーショナリーやウェアなどふだんはプロダクトを手がけているお二人にとって本をつくるプロセスはどのように感じましたか?

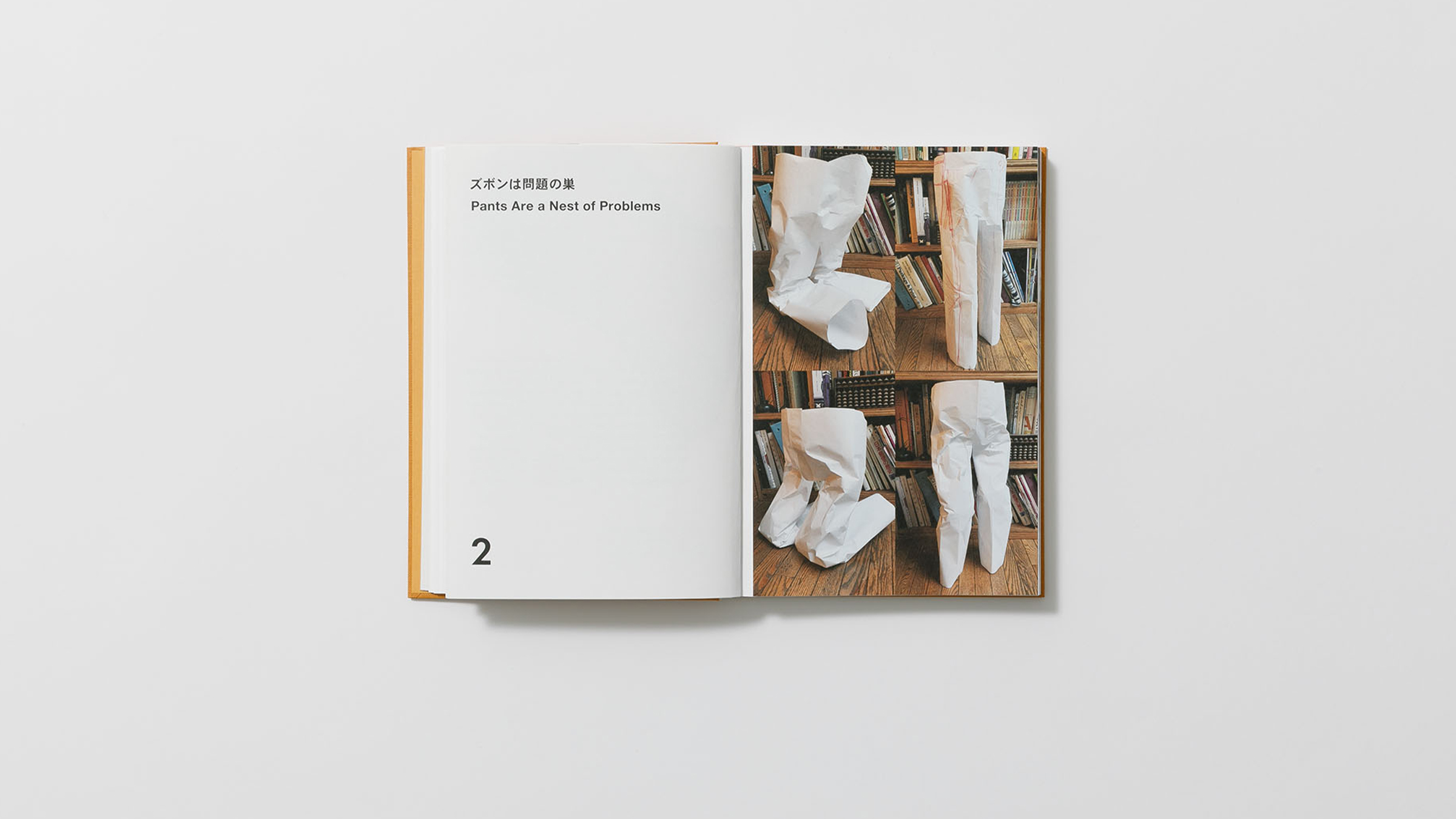

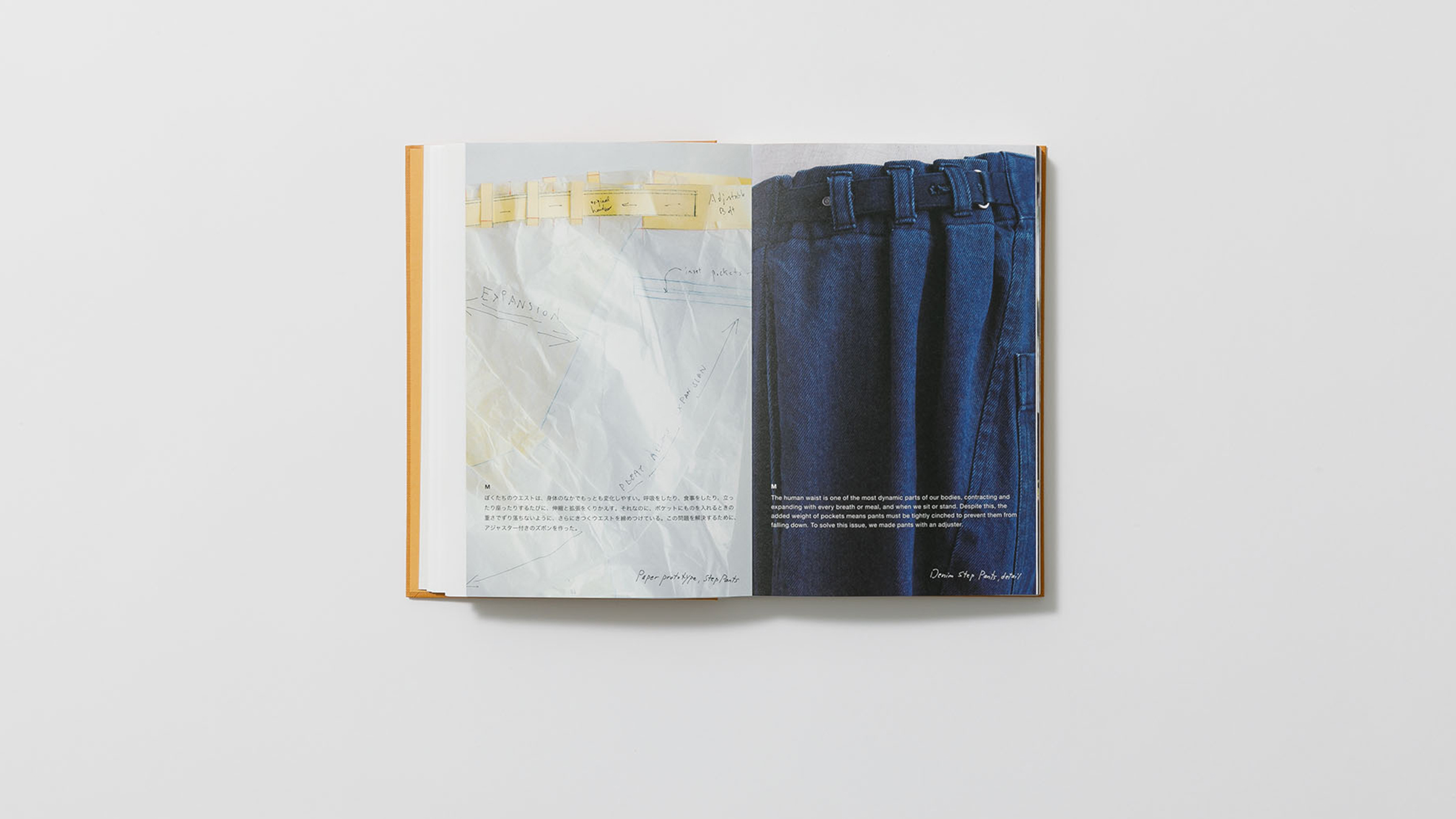

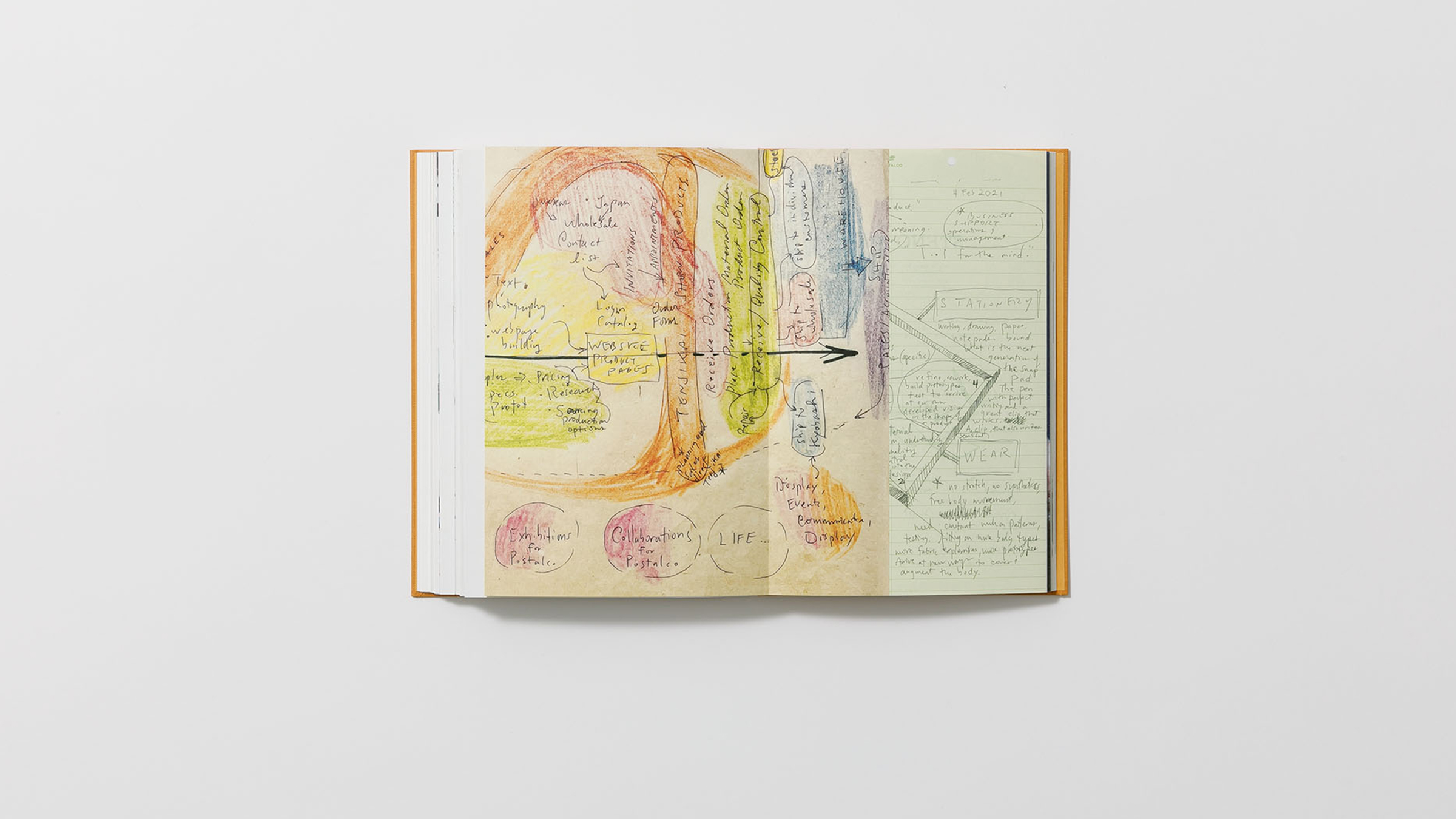

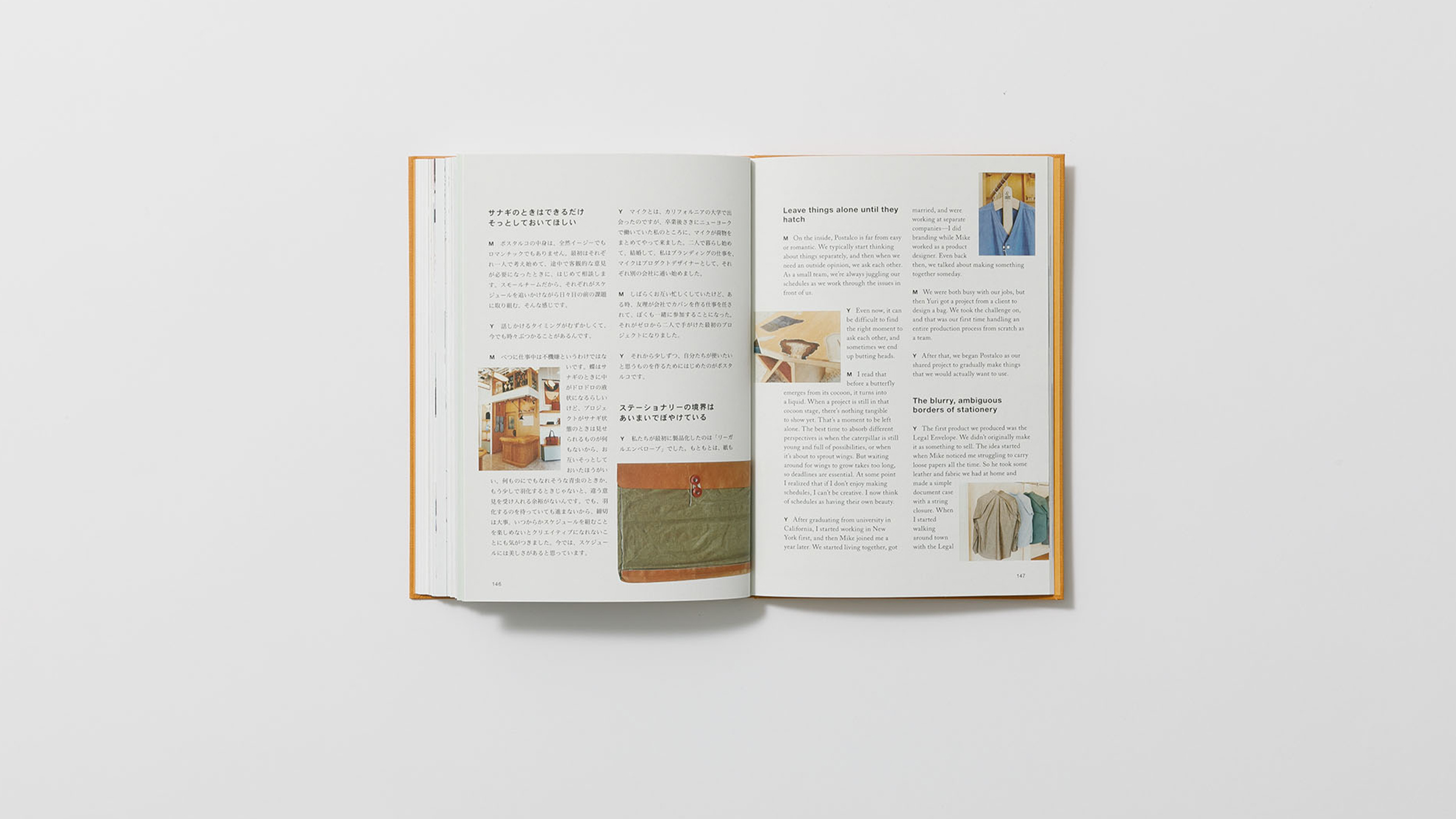

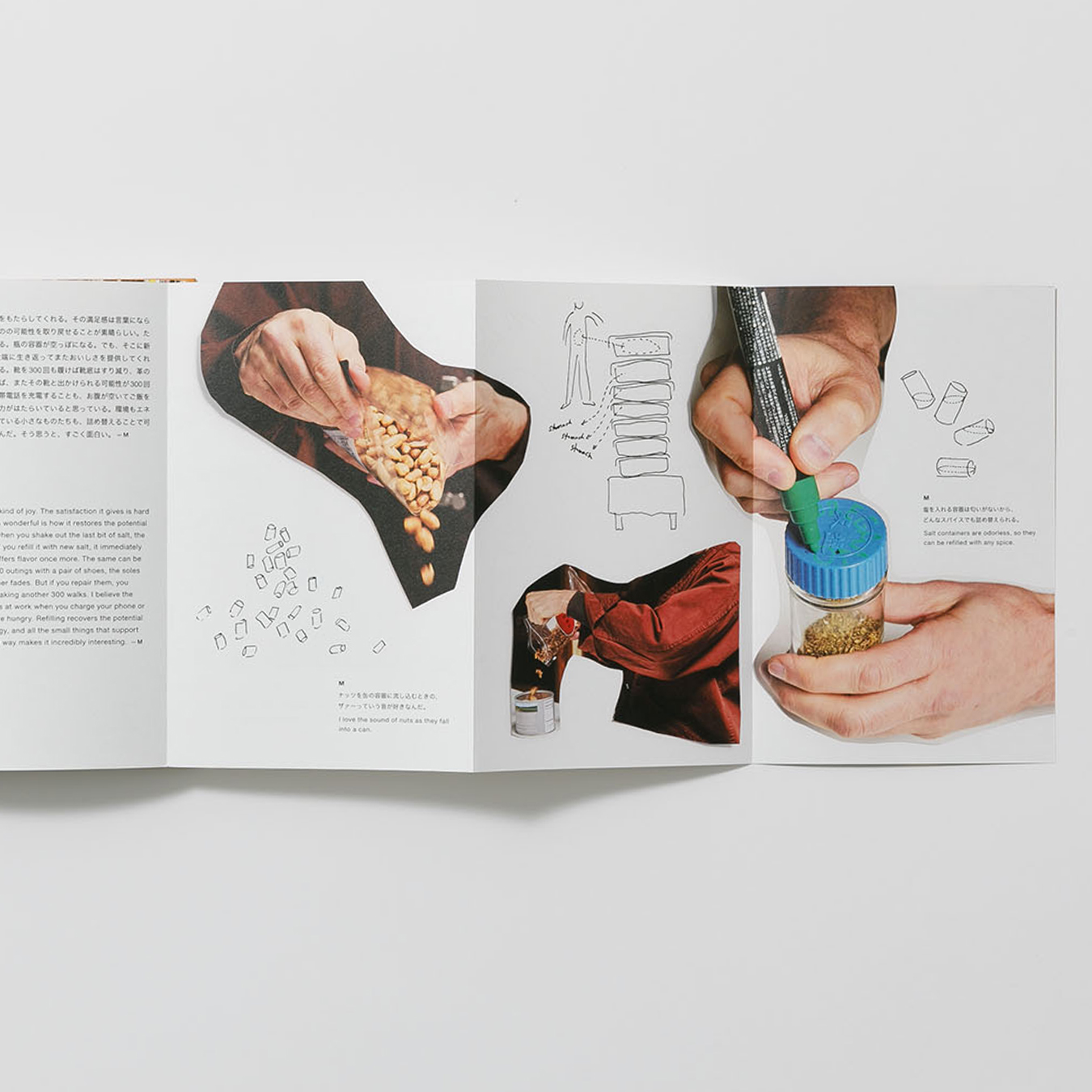

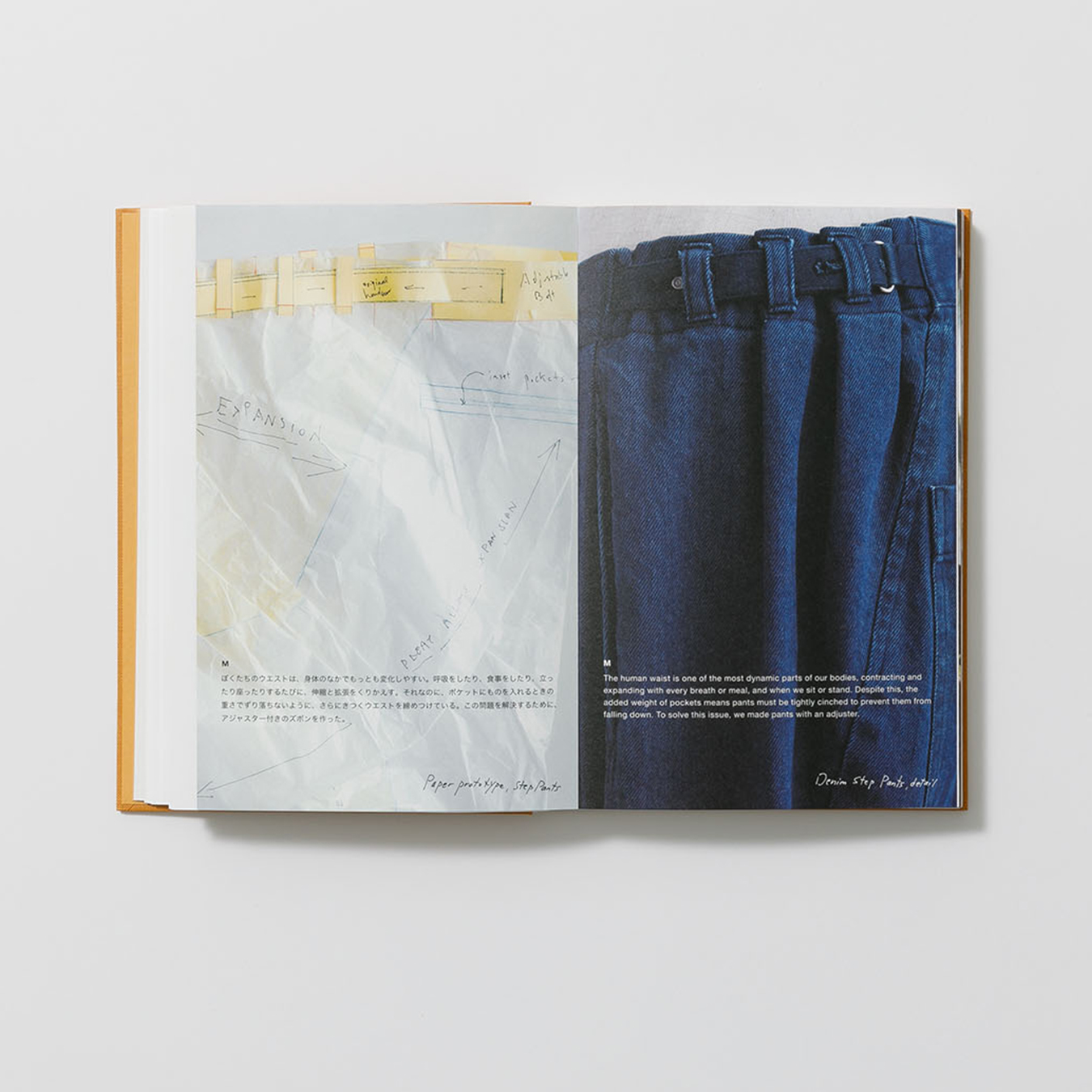

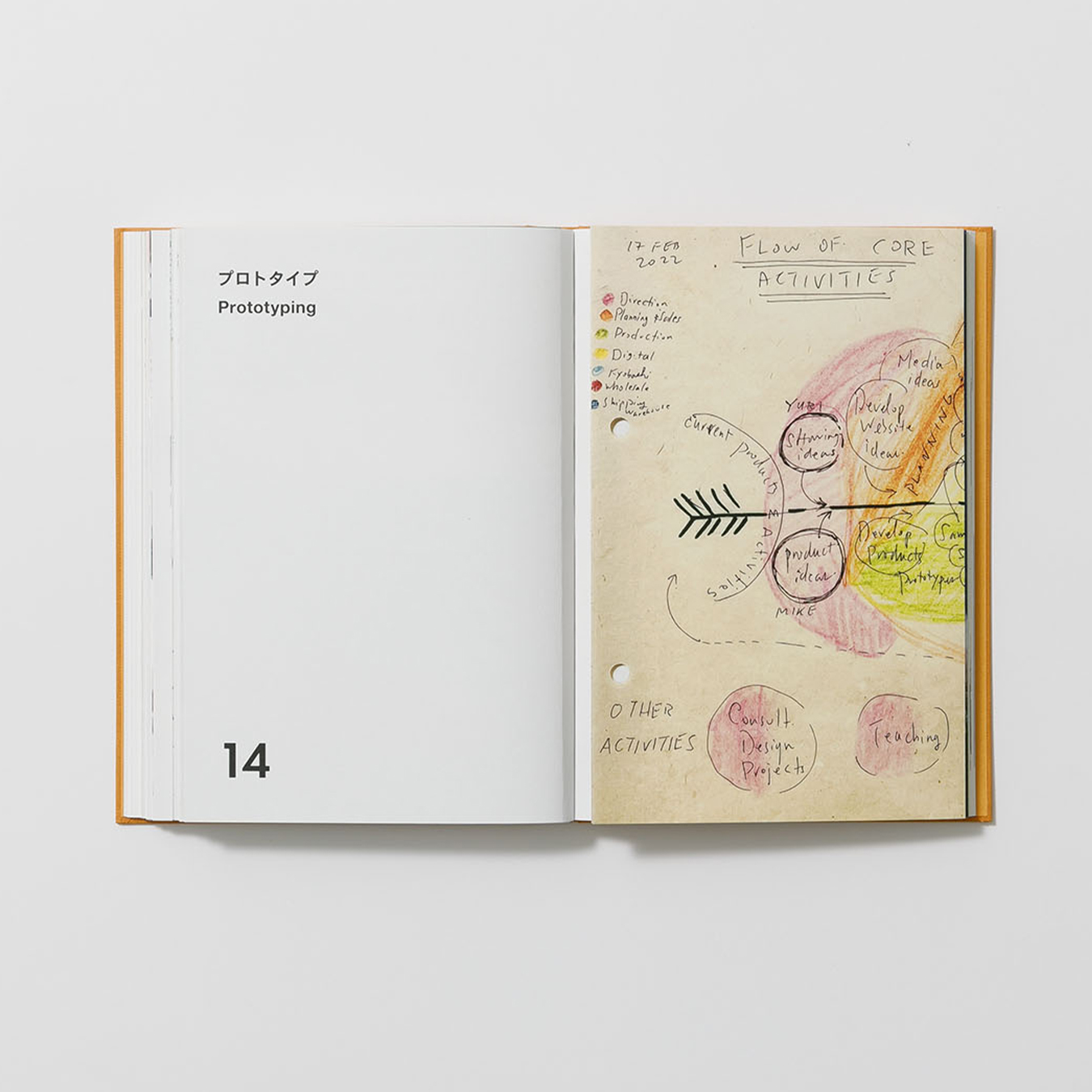

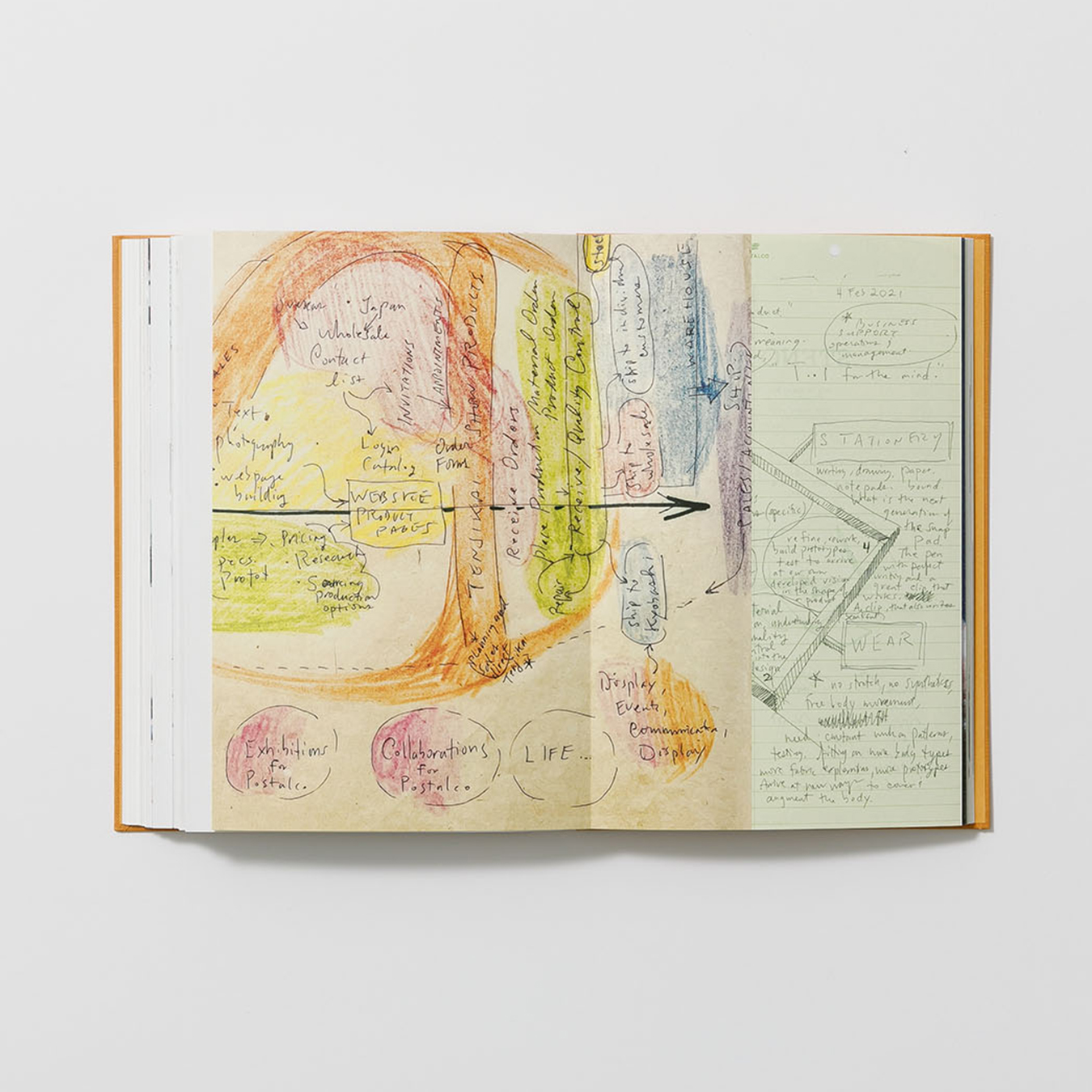

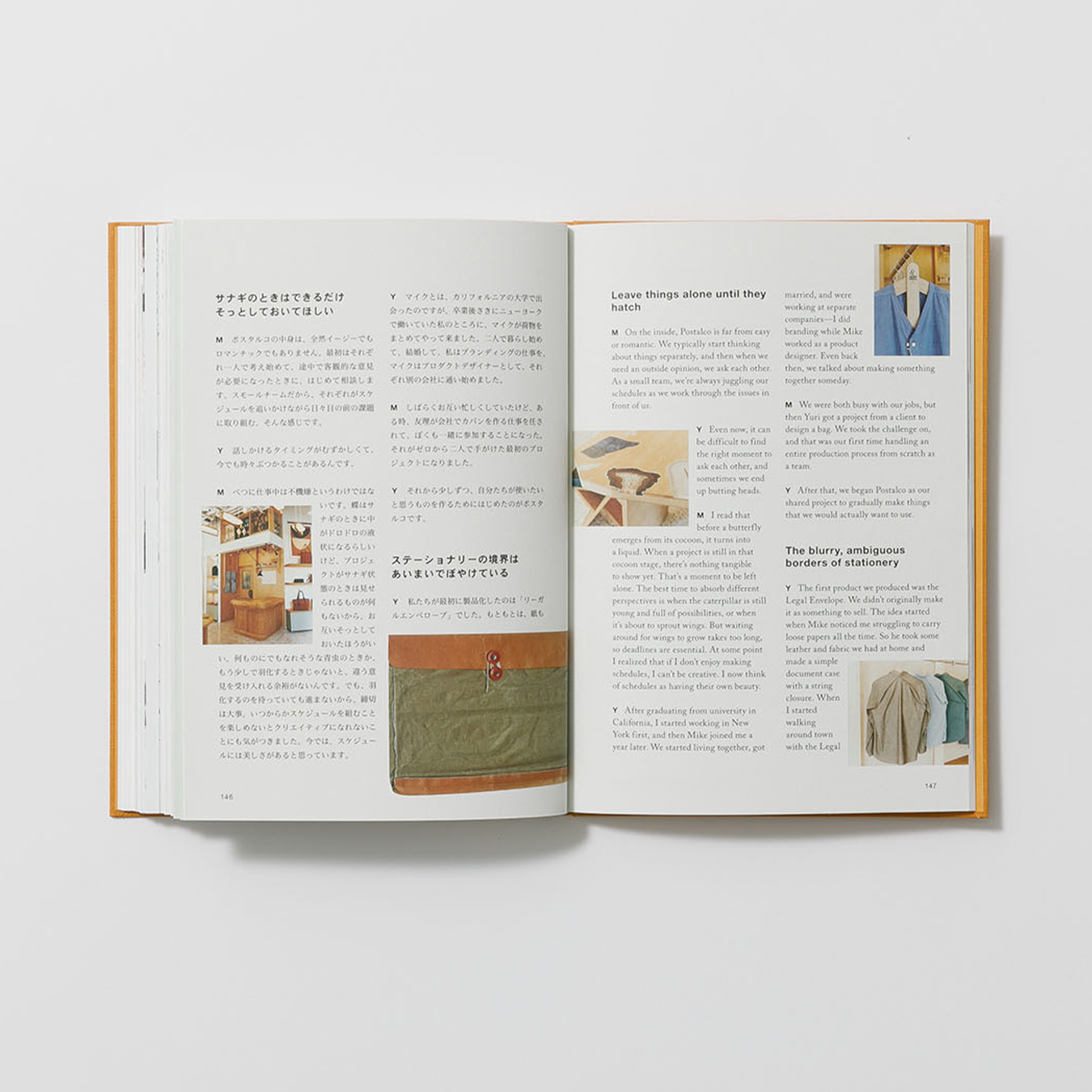

マイク―――今回の本づくりの過程は、本当にぼくたちがものをつくるときと似ていると感じました。中身のことも造本のことも、一つひとつ、問題や課題と向き合って、それを解決していくプロセスはポスタルコのものづくりにそっくりでした。パーソナルな部分と向き合うことからはじめることも、既にあるものを並べるカタログや作品集ともぜんぜん違うことでした。

友理―――8年前に刊行した『水たまりの中を泳ぐ―ポスタルコの問いかけから始まるものづくり』(誠文堂新光社/2017年)は、プロダクトごとに制作背景を伝える内容でしたが、今回はまったく違う経験になりました。ふだんはあまり自分たちのことを表に出すこともないですし、そういうパーソナルな思考とか感覚とじっくり向き合う機会もそれほどないので、これまで気づかなかった自分たちのこともより深く知ることができたように思います。

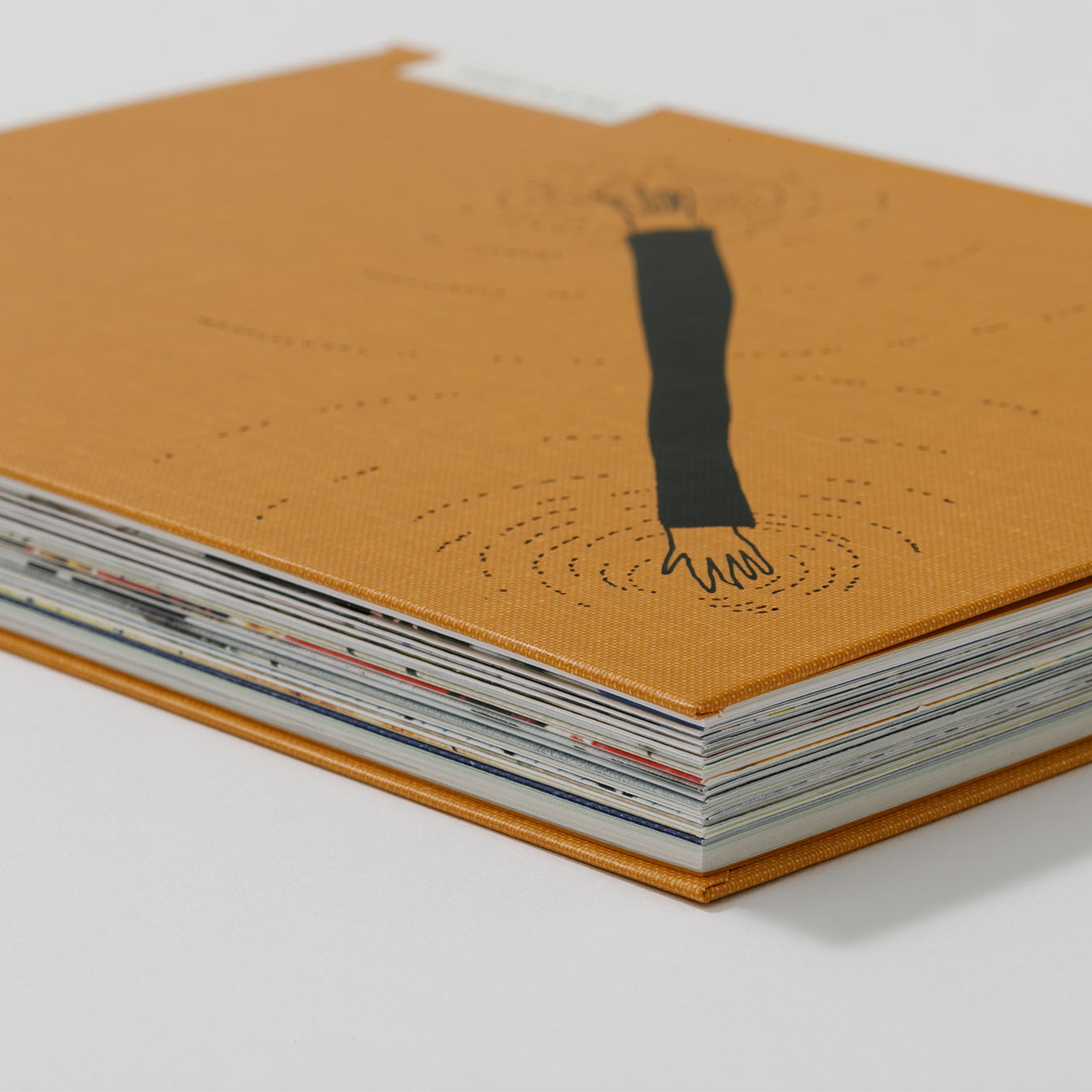

マイク―――せっかくなら長く手元に置いて読んでもらいたいので、手に持ったときにどんな風に感じるか、ものとしての存在感もたいせつにしました。

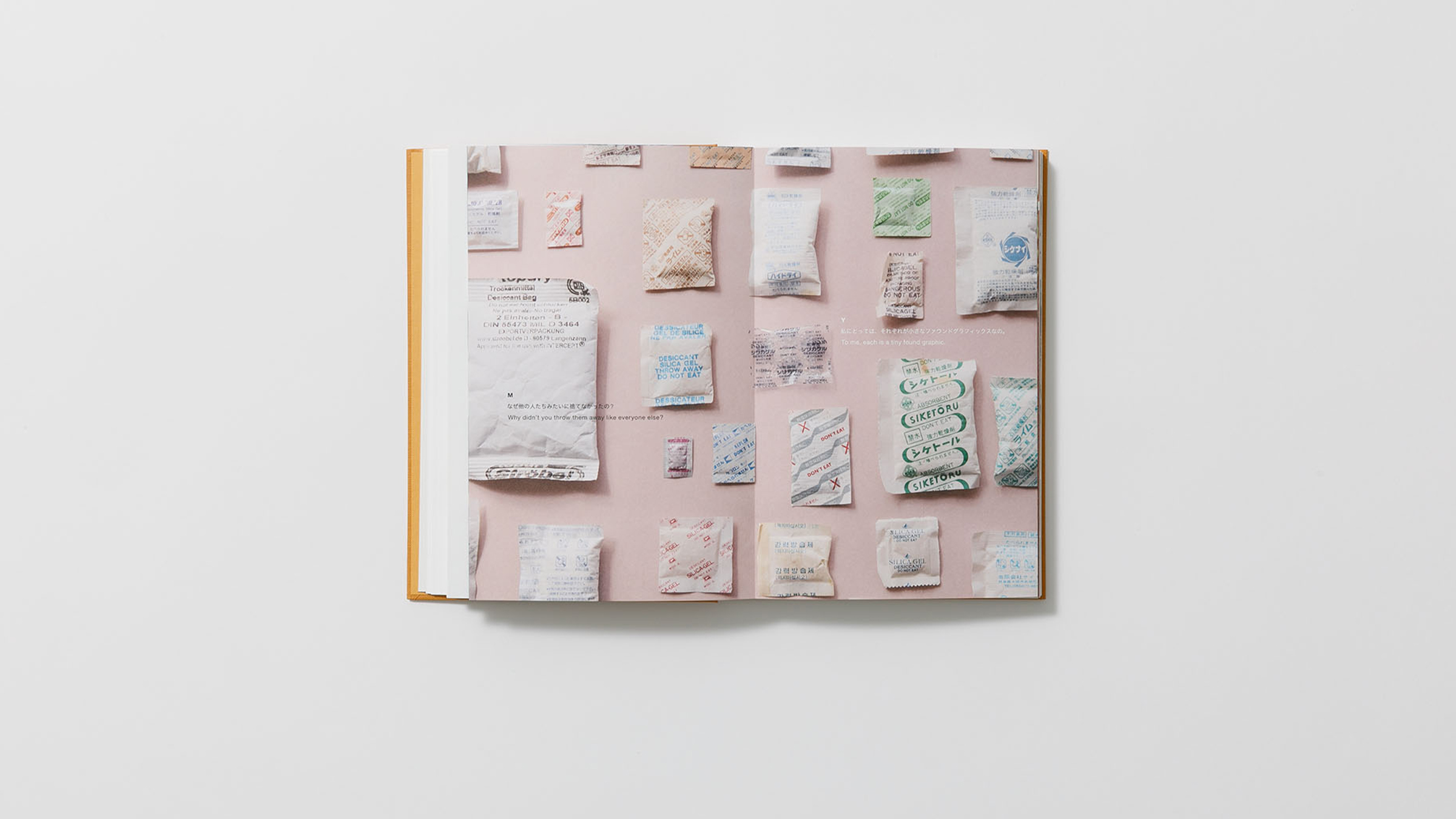

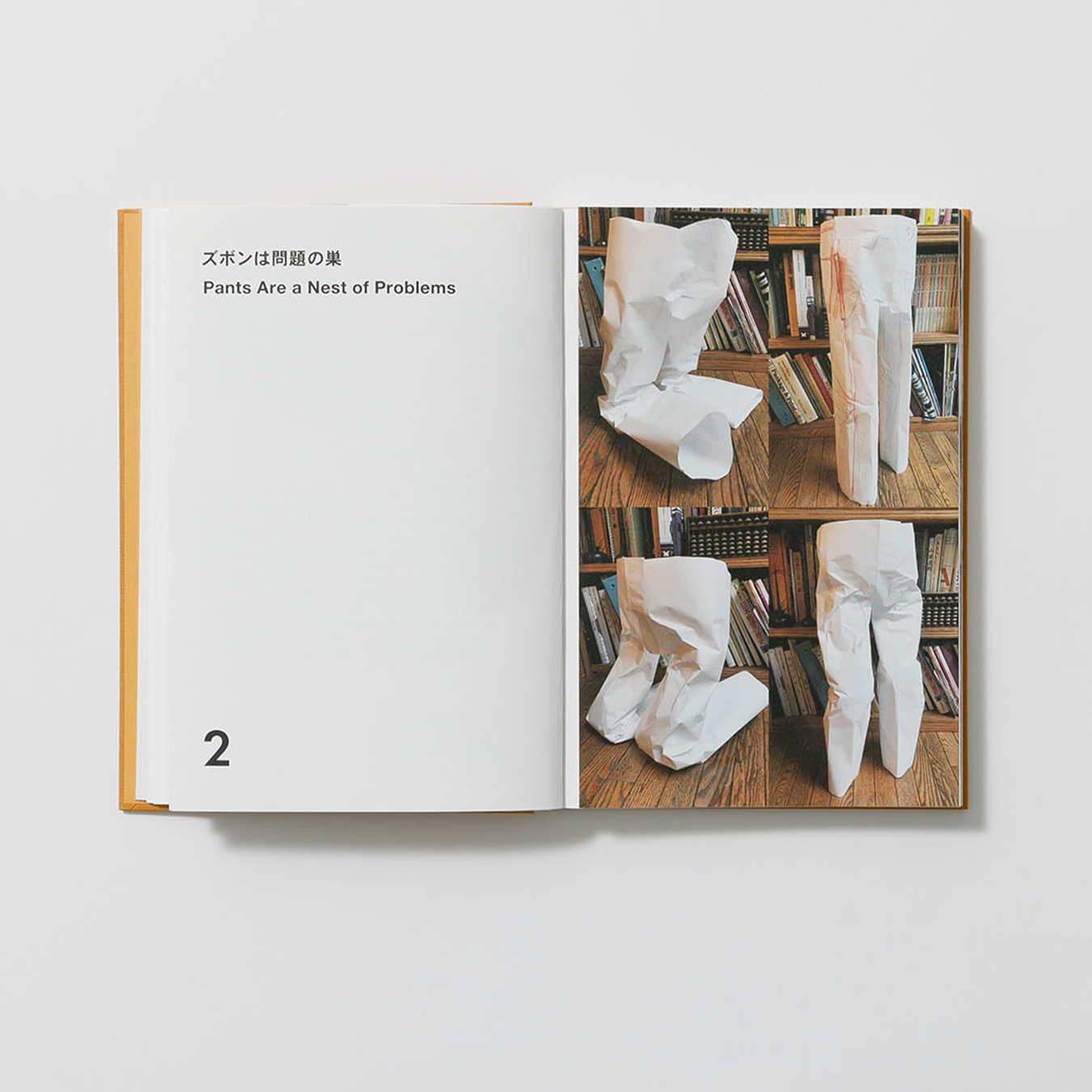

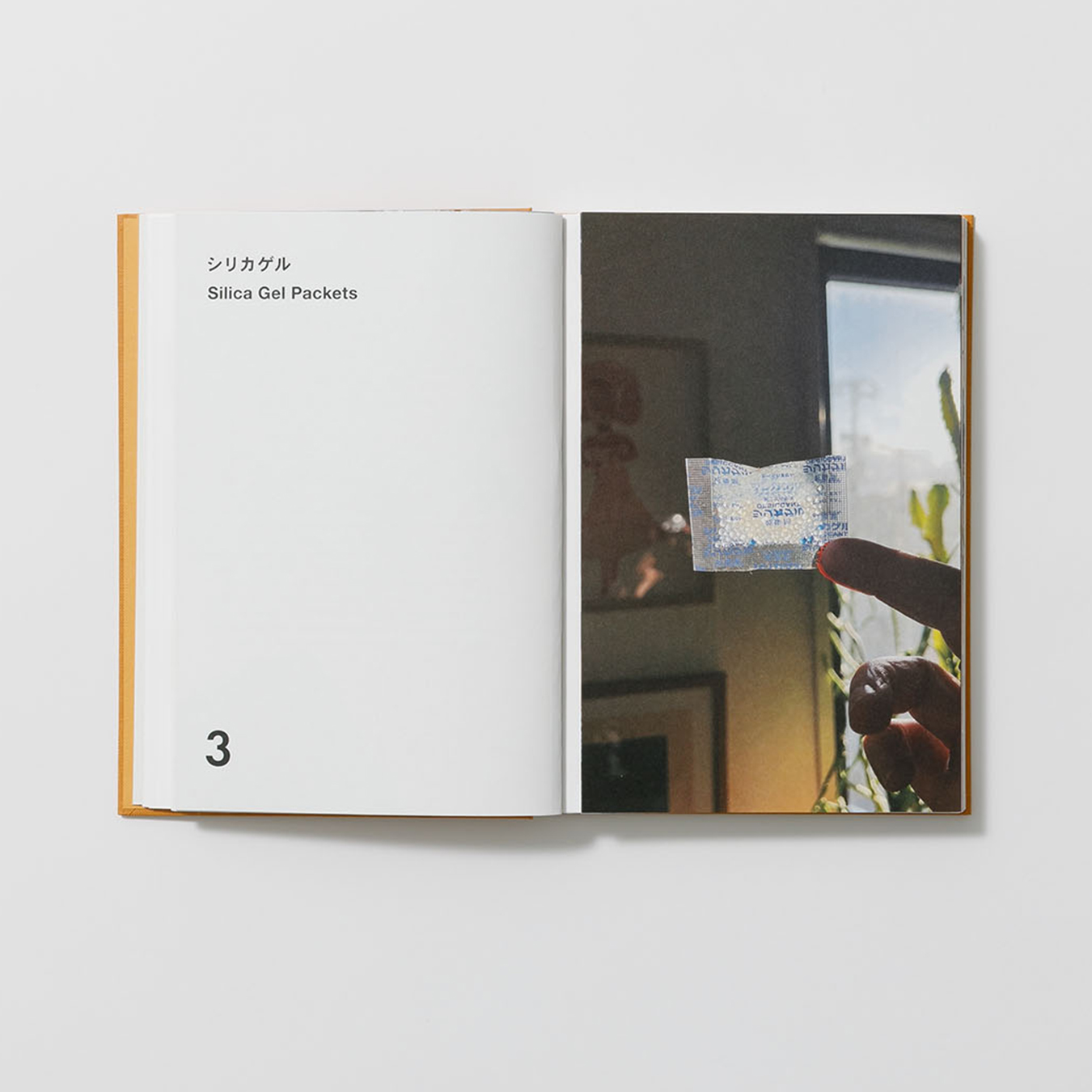

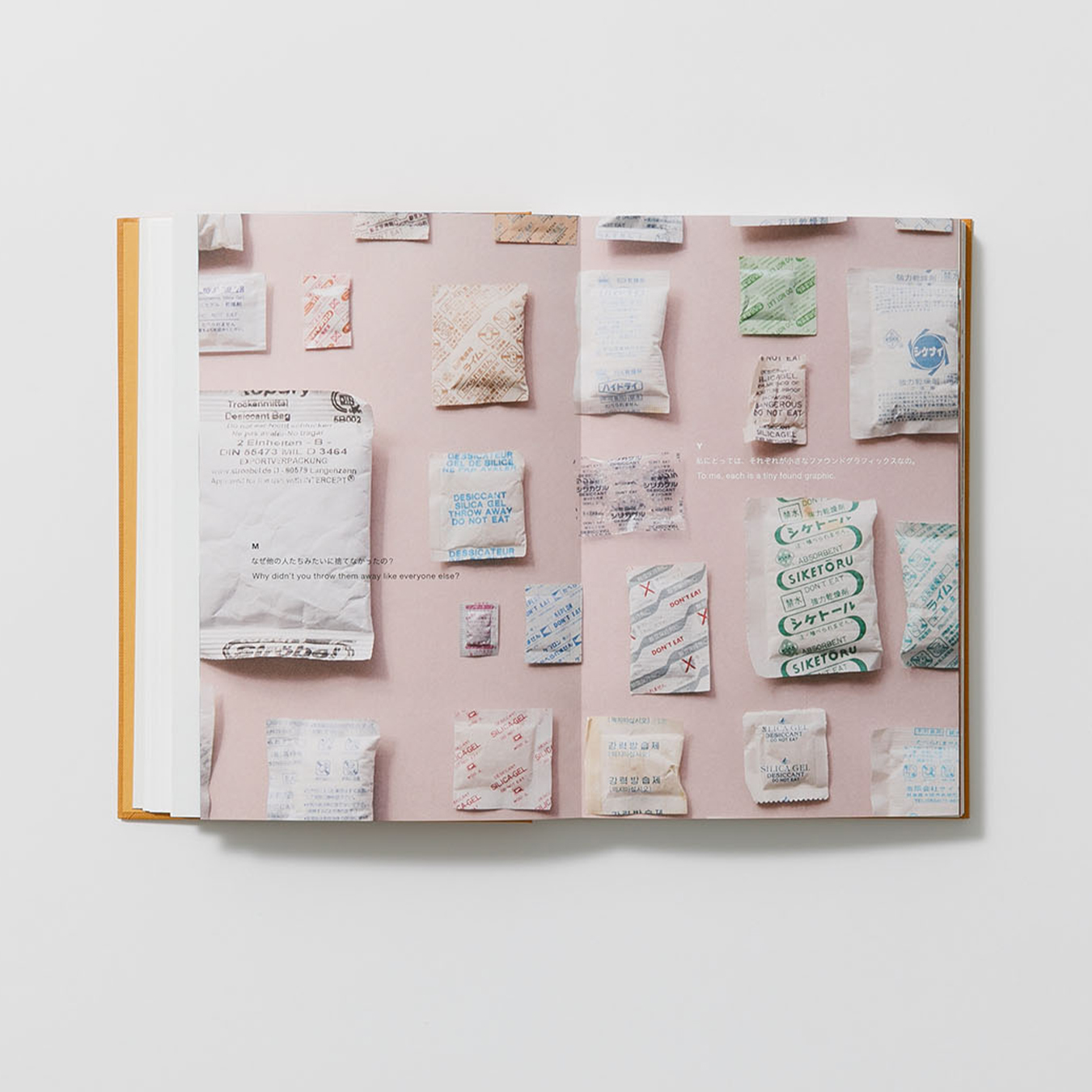

書名は、最初の仮題は『プロトタイピング・ポスタルコ』、それからしばらくの間は『ツメカエ男とシリカゲル女』で、最後の最後で『霧の中の展望台』に決まりました。

友理―――造本も内容も「どういう本にするか」ということにすごく時間をかけました。本当にずっと霧の中で全然着地点が見えなかった。(笑) ずいぶん終盤に差し掛かってから『霧の中の展望台』になりましたが、このタイトルにしてようやく道筋が見えてきた感じがします。

マイク―――なにも見えない場所から出発しても、粘り強く手探りで進みつづけることで、何かが新しく立ち上がってくる。なんだかぼくたちにふさわしいタイトルになったと思います。チャプターの内容がだいたい決まり、イントロダクションも書き終えて、段々と全体のテキストがまとまってきたときに、このタイトルを櫛田さんから提案されました。この本にはぼくと友理のパーソナルな領域では終わらない広がりがあると思いはじめていたところだったので、一晩考えましたがすごく納得しました。

特にお気に入りのページを教えてください。

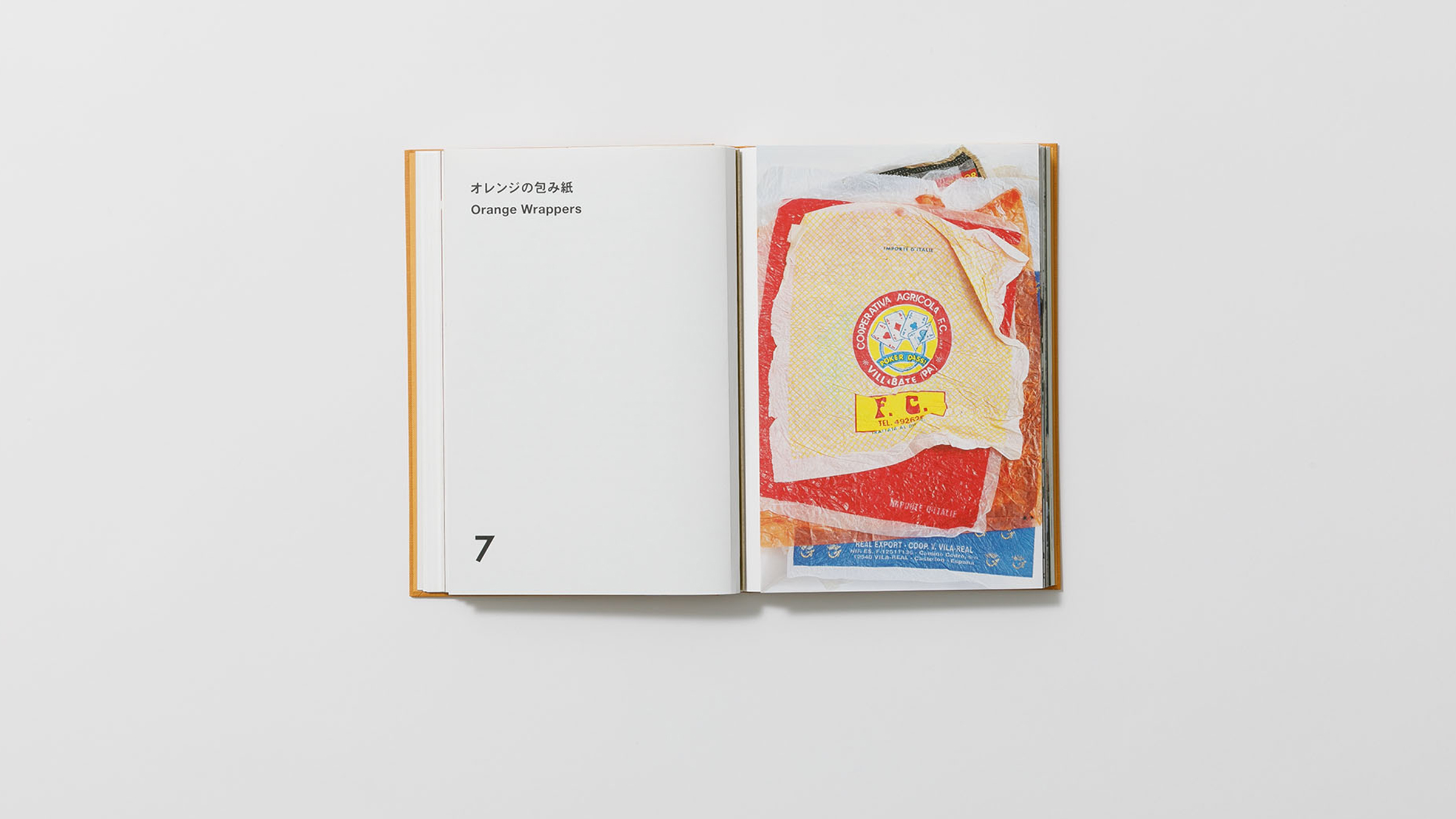

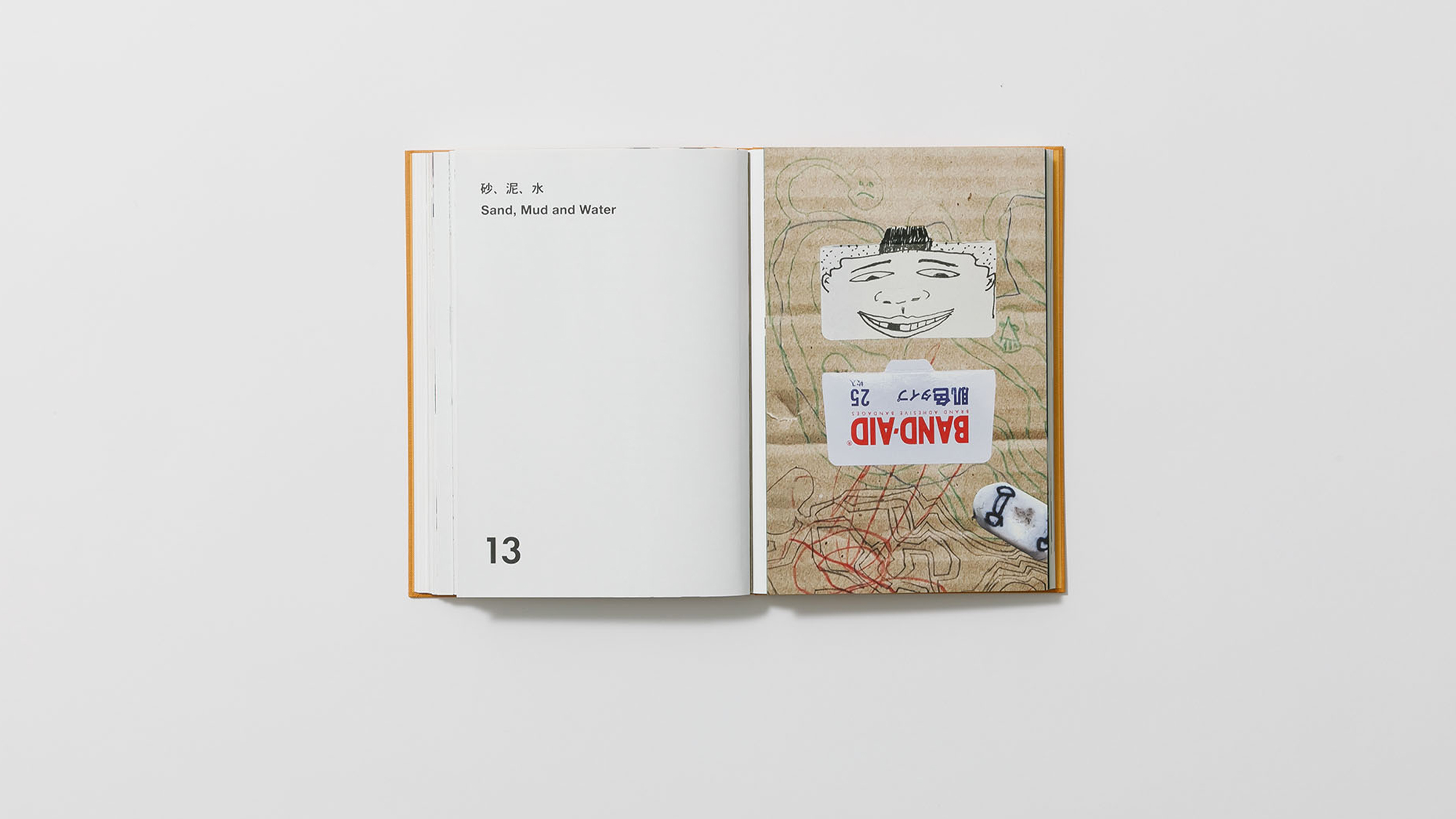

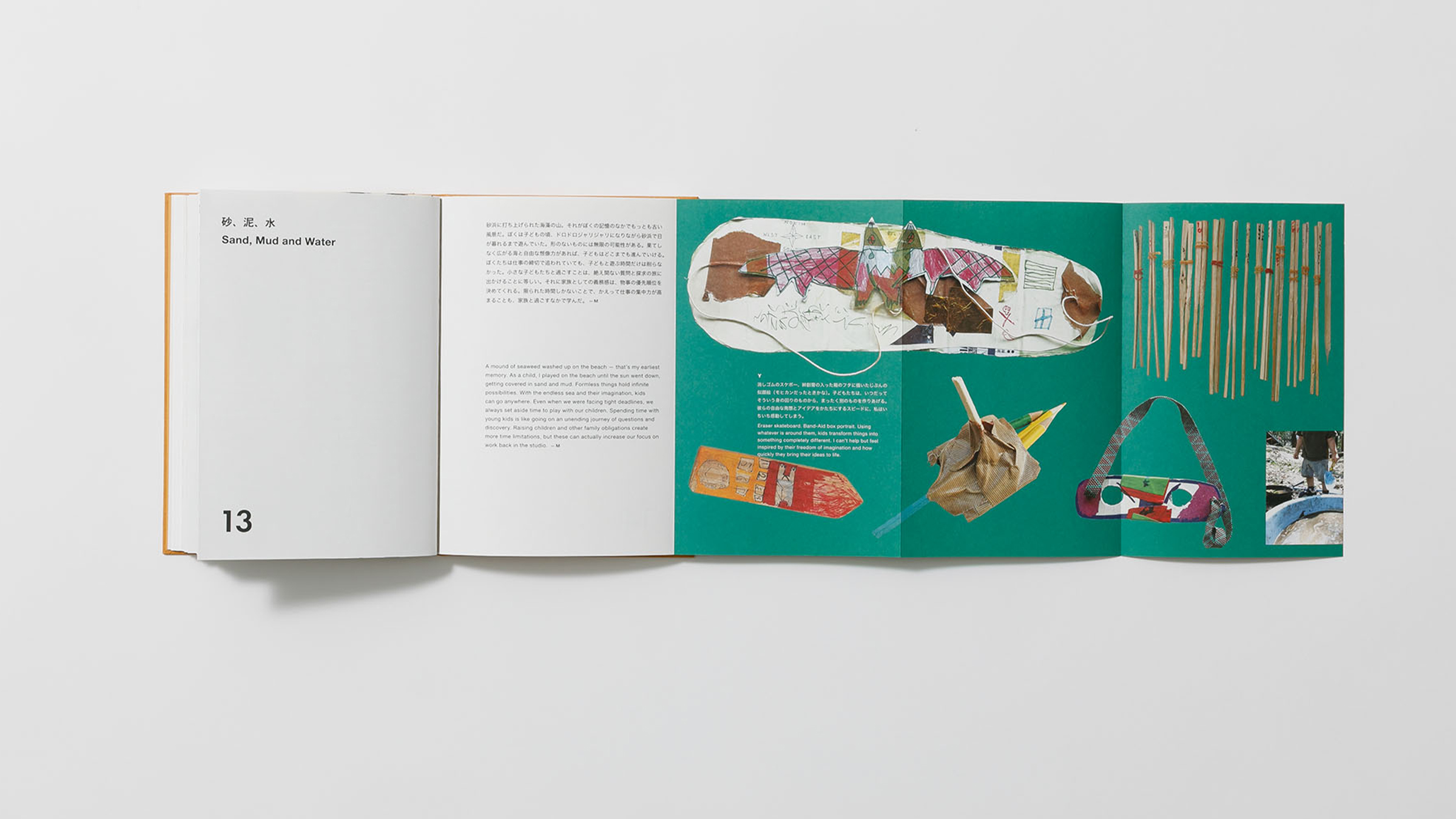

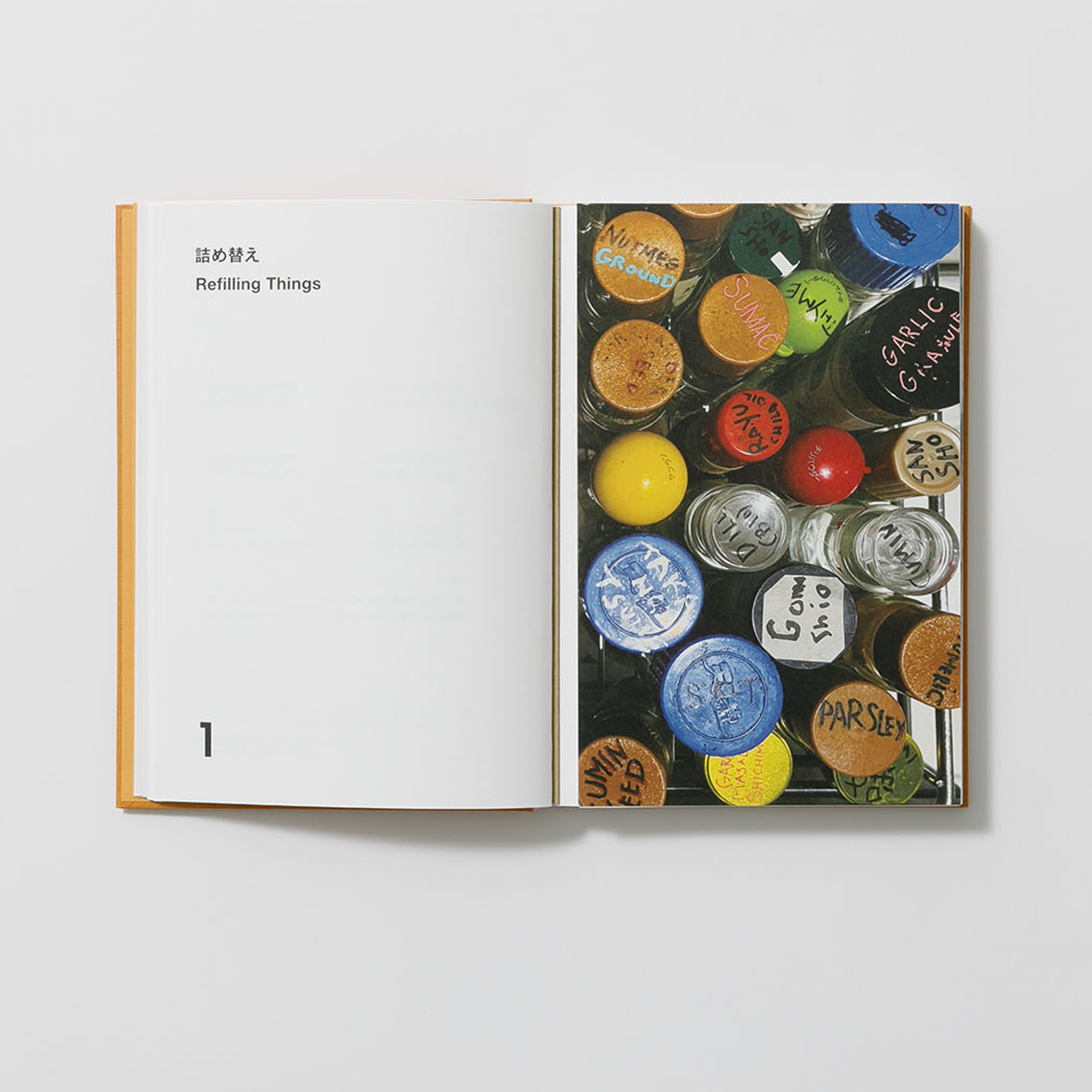

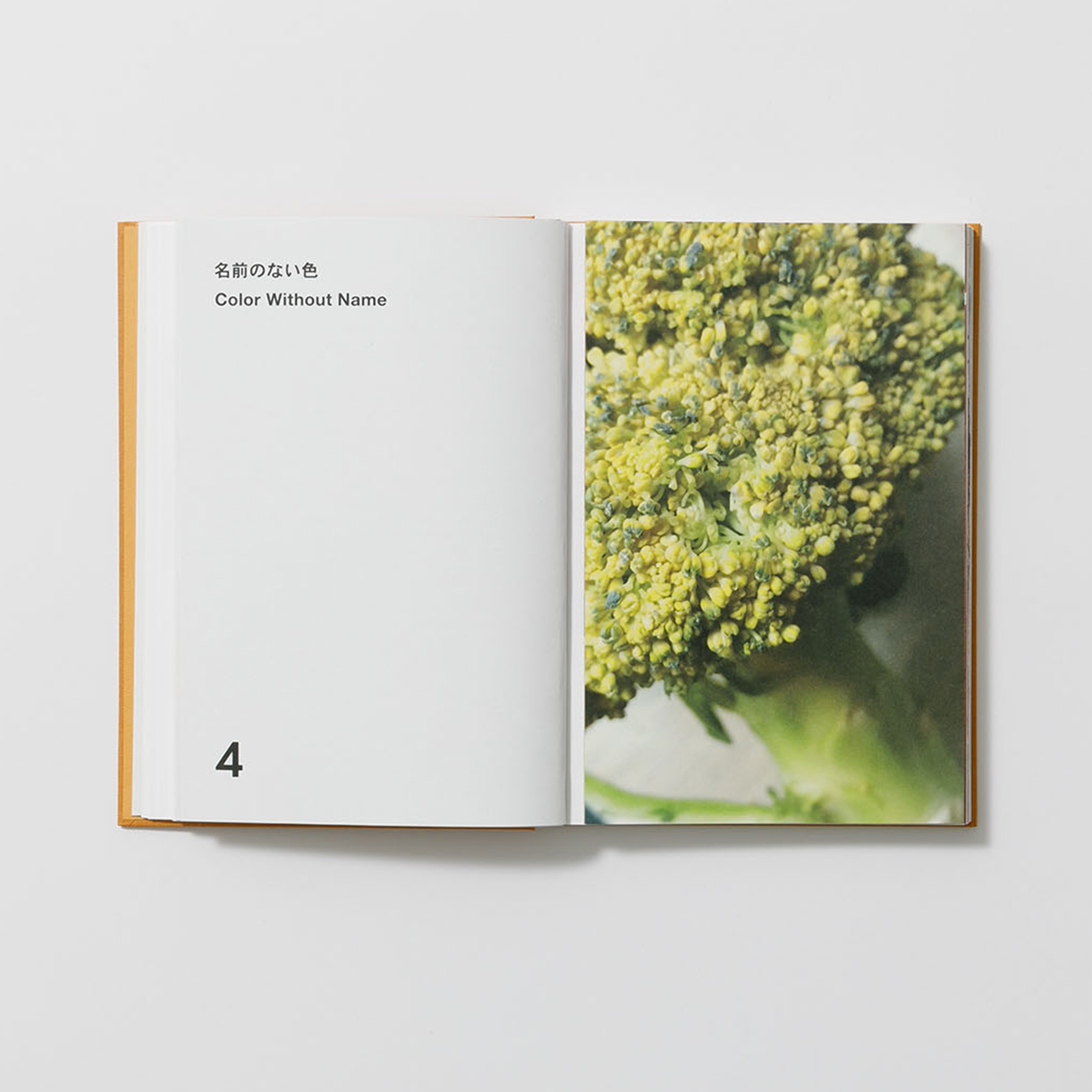

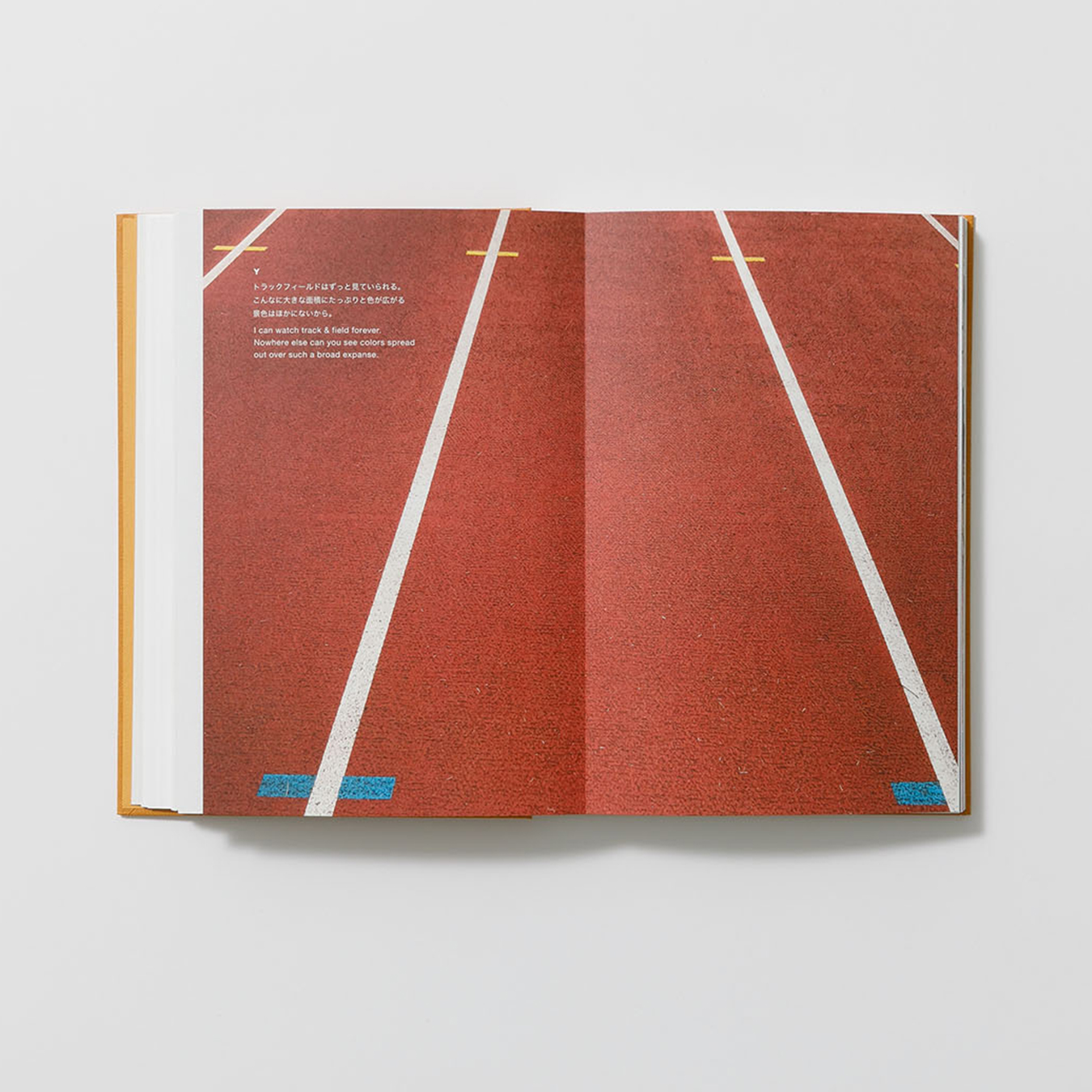

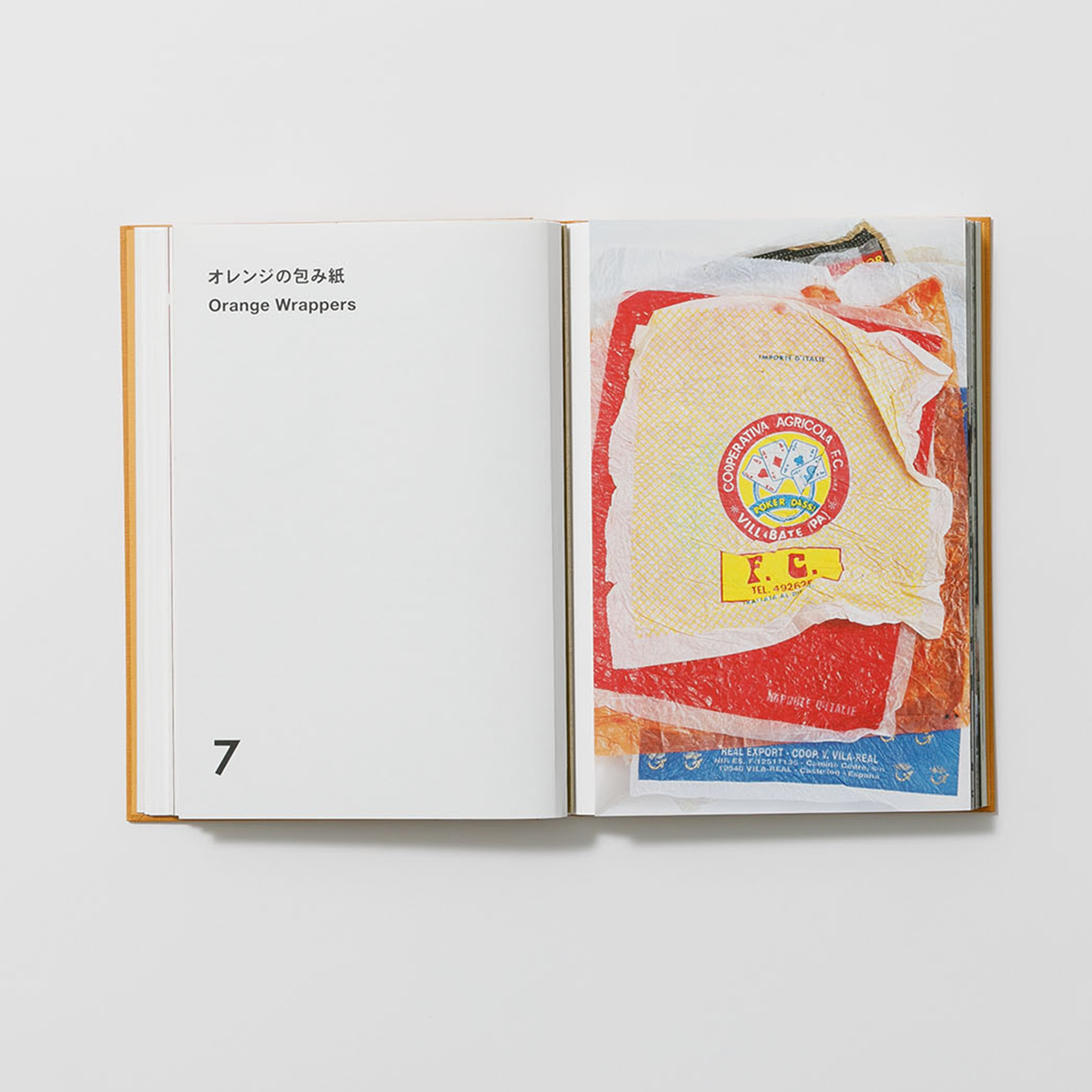

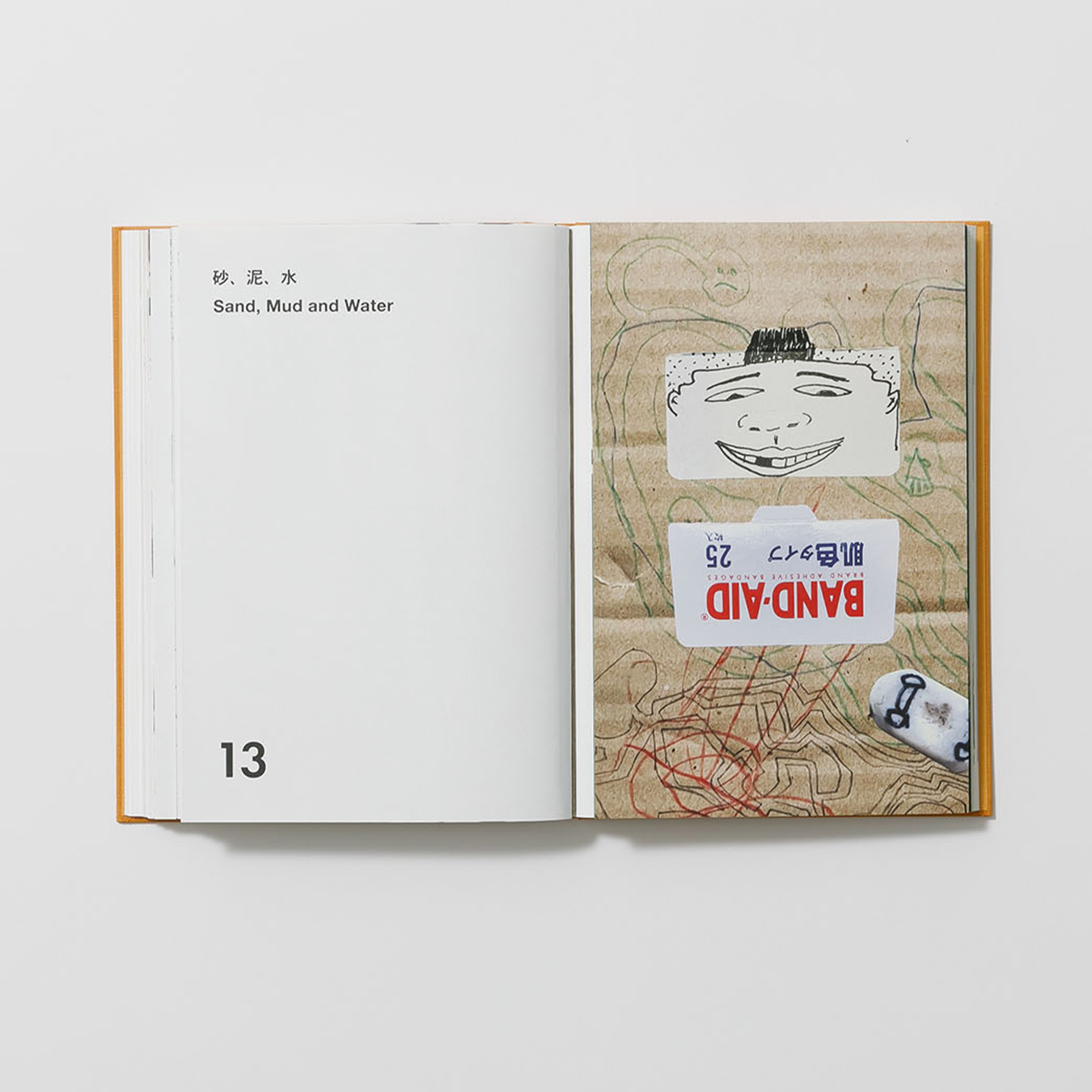

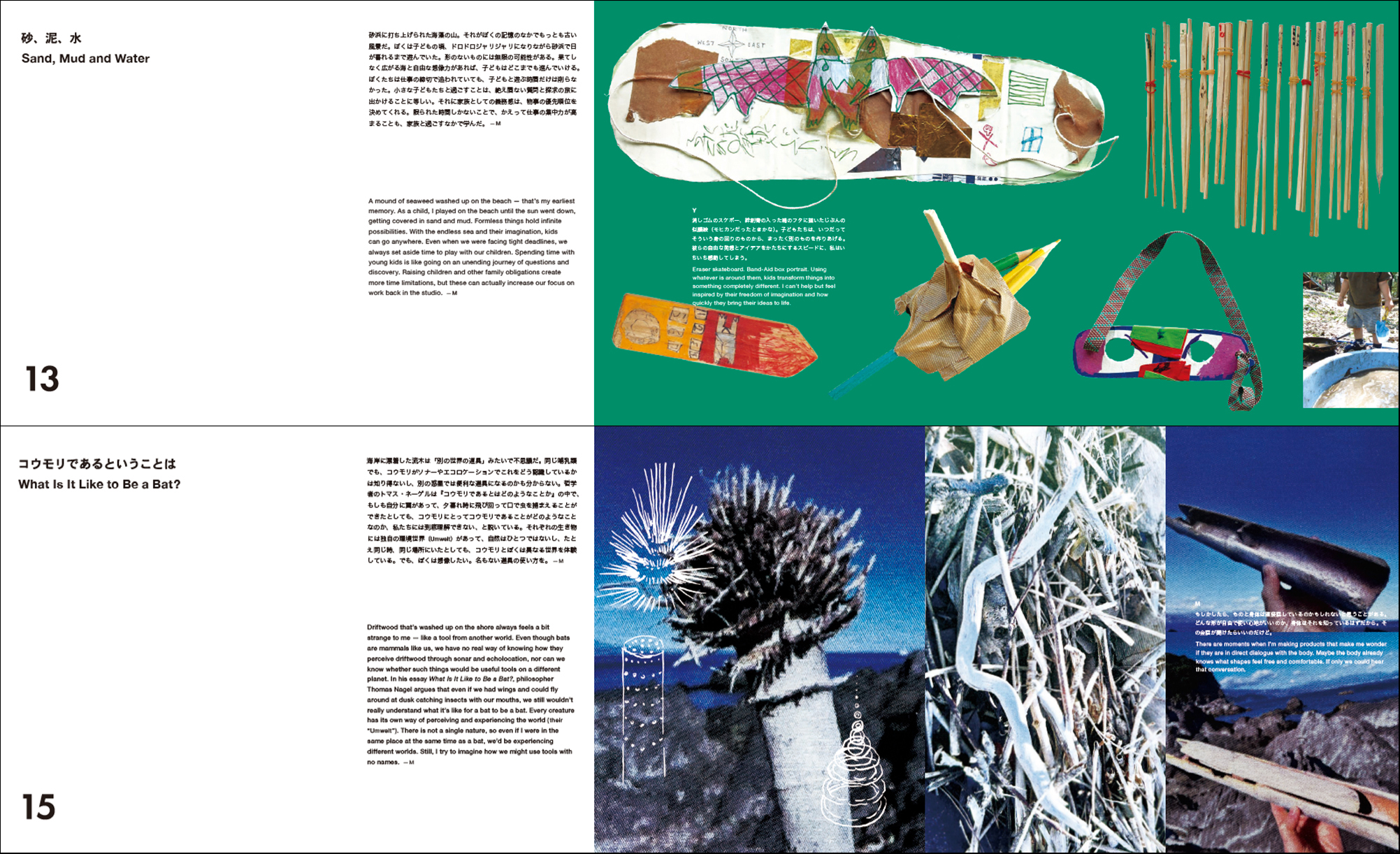

マイク―――ぼくは「砂、泥、水」のチャプターです。かたちのないものからすべてが生まれますから。ものづくりやデザインに関わる本の中に、この内容を入れられたのはすごく良かったと思います。背景の緑色も好きです。

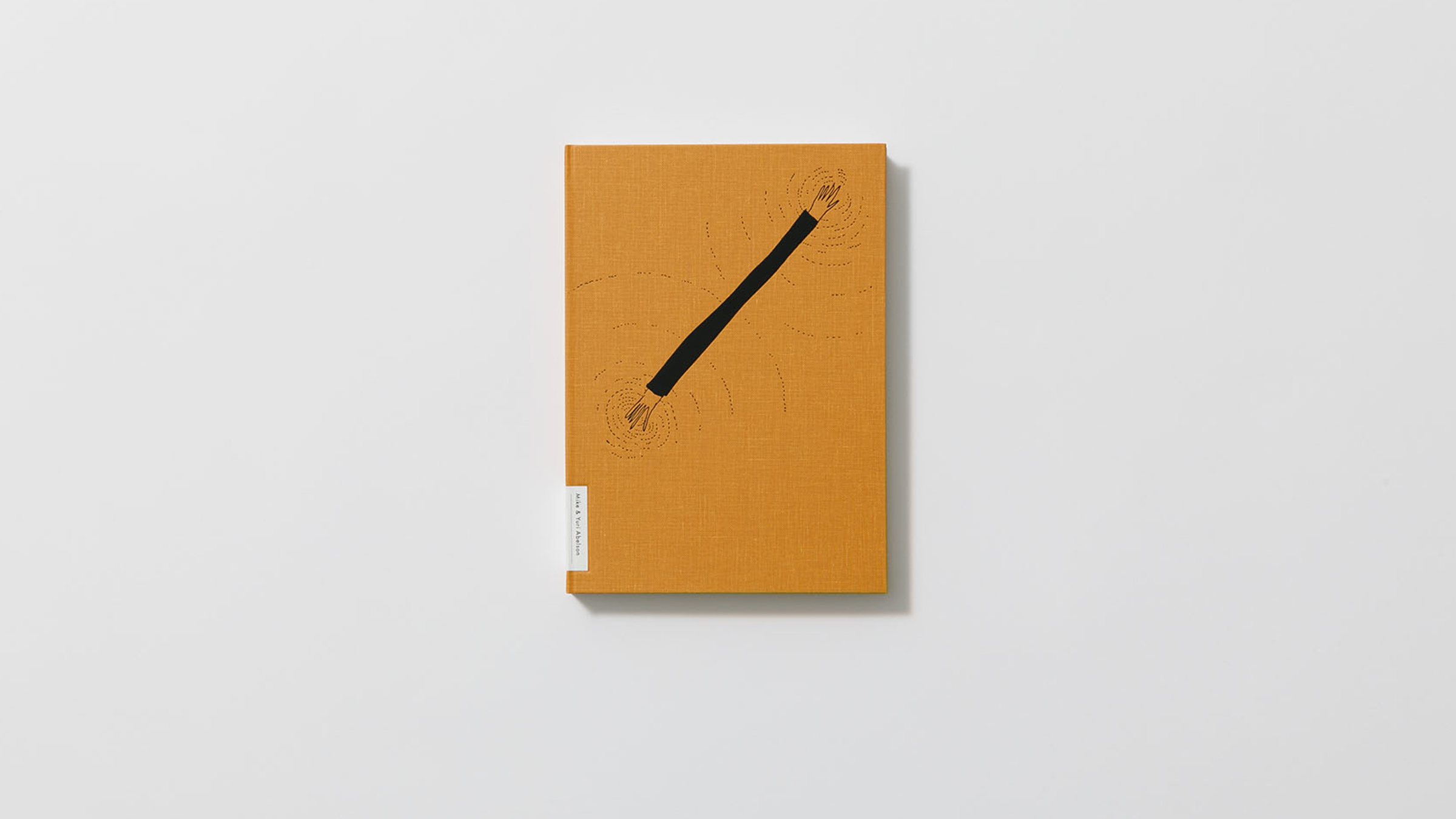

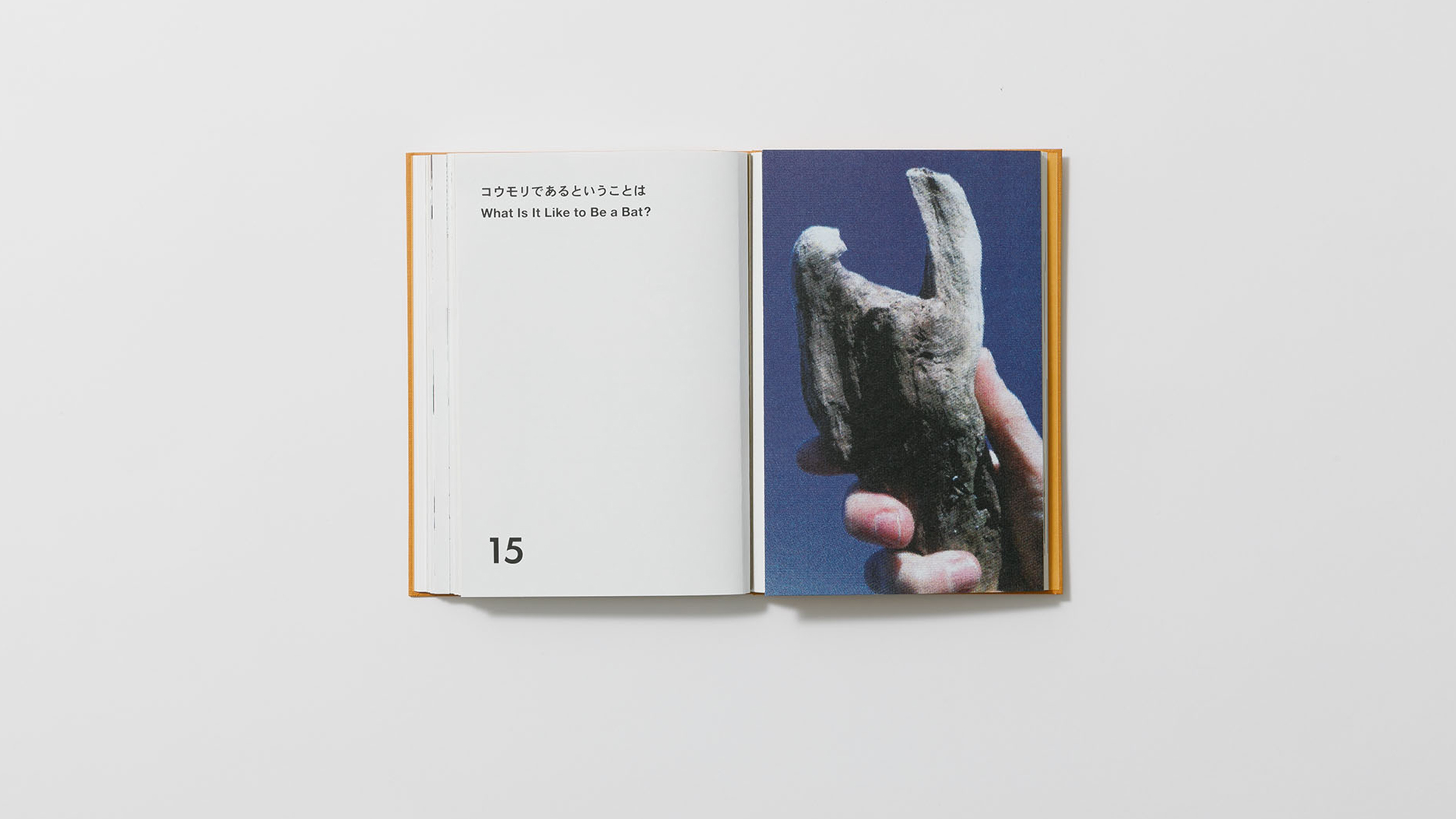

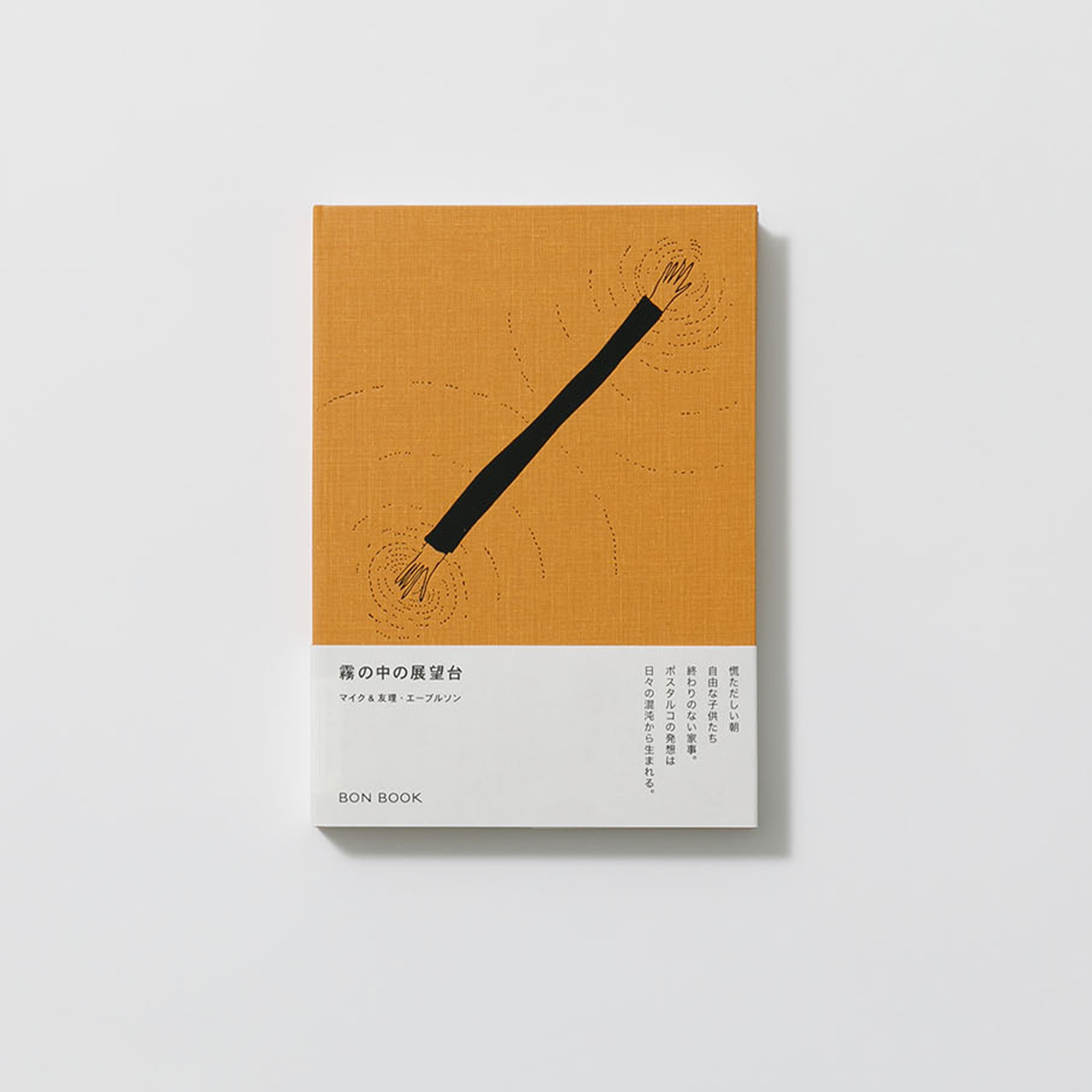

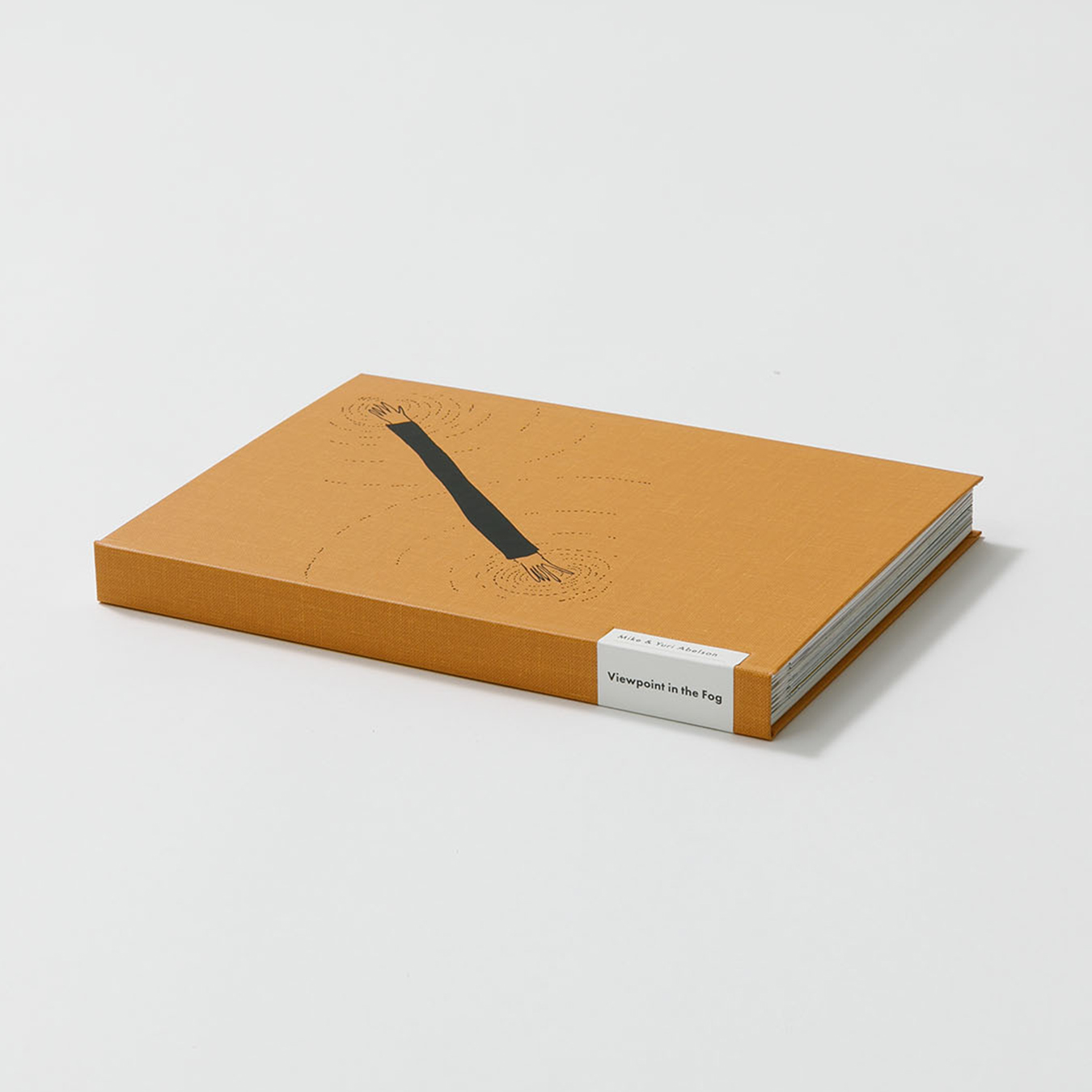

友理―――私は表紙が一番好きです。悩んだ分、納得のいく表紙になりました。本の中身では最後のチャプター「コウモリであるということは」が好きです。マイクと一緒に過ごす時間は長い方だと思いますが、なかなか何を考えているのか深く聞くこともないので、この内容を読んではじめて「浜辺でそういうことを考えていたんだ」とマイクの心を覗けたような気がしました。

反対にいちばん苦労したページも教えてください

友理―――これも、私は表紙です。BONBOOKシリーズのルールとか、時間や素材にも制限がある中で、考えれば考えるほどわからなくなってしまって、本当に悩みました。表紙はやはり本の顔なので、その本を手に取るかどうかを左右します。校了する直前には、夜中にマイクと一緒に本屋さんに足を運んで、世の中の本がいったいどんな顔をしているのかを観察したりもしました。だいたいどんな本も表紙に大きくタイトルが入っているものばかりで、表紙にタイトルを入れないことも最終的には私たちらしくて、安心しました。

マイク―――ぼくは全部です。(笑) 難しくないところは、ひとつもなかったです。特にテキストを仕上げることは難しかった。書きたいこと、伝えたいことがたくさんある中で、テーマに合わないものや優先度の低いものは削らなければいけない。櫛田さんや乙部さんから何度も助言をもらって、本文とキャプションのバランスも考えながら、必要な部分だけを結晶化させるように残していくのは、とても難しいことでした。

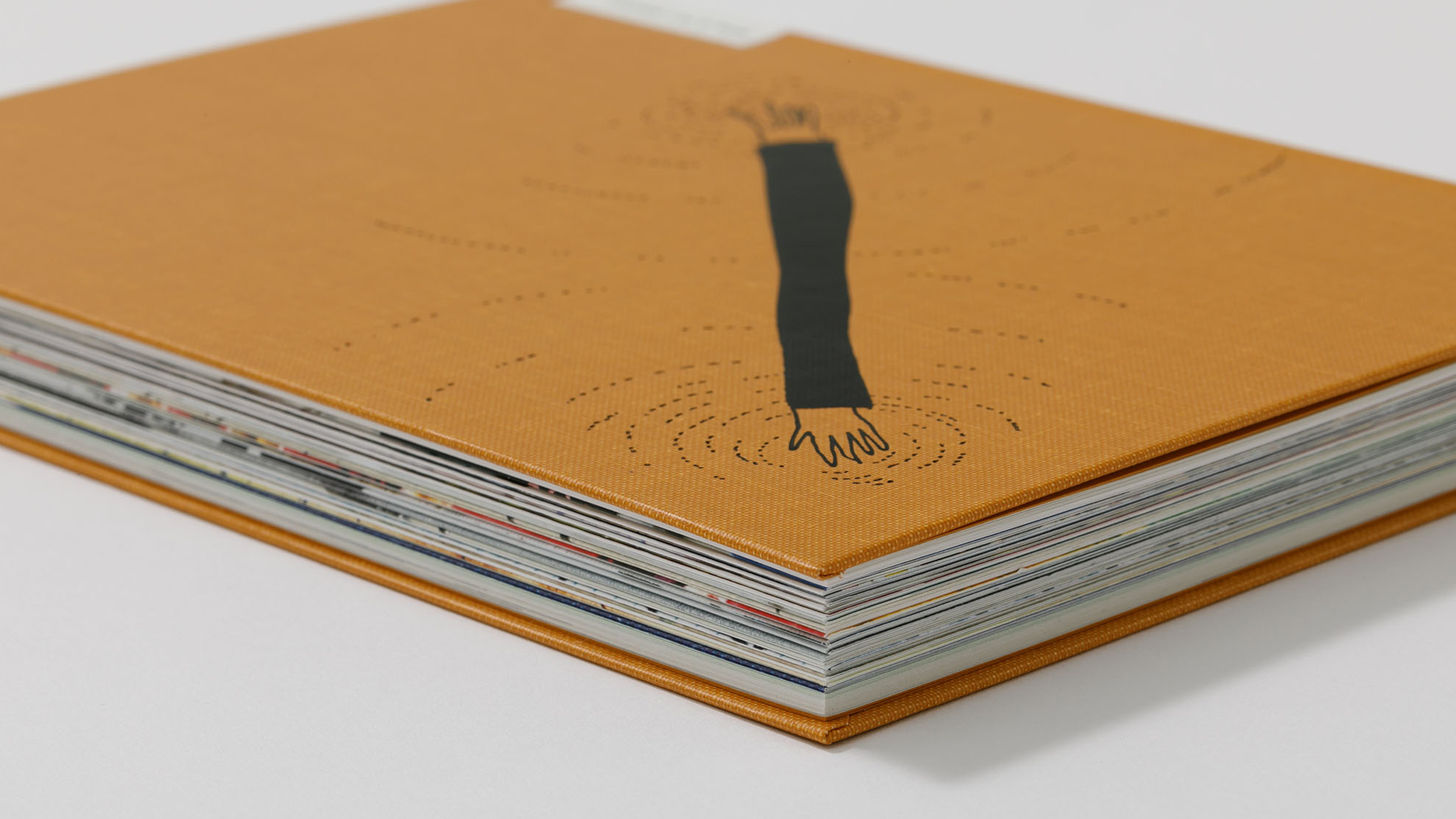

造本デザインの面でも、特別な一冊になりました。

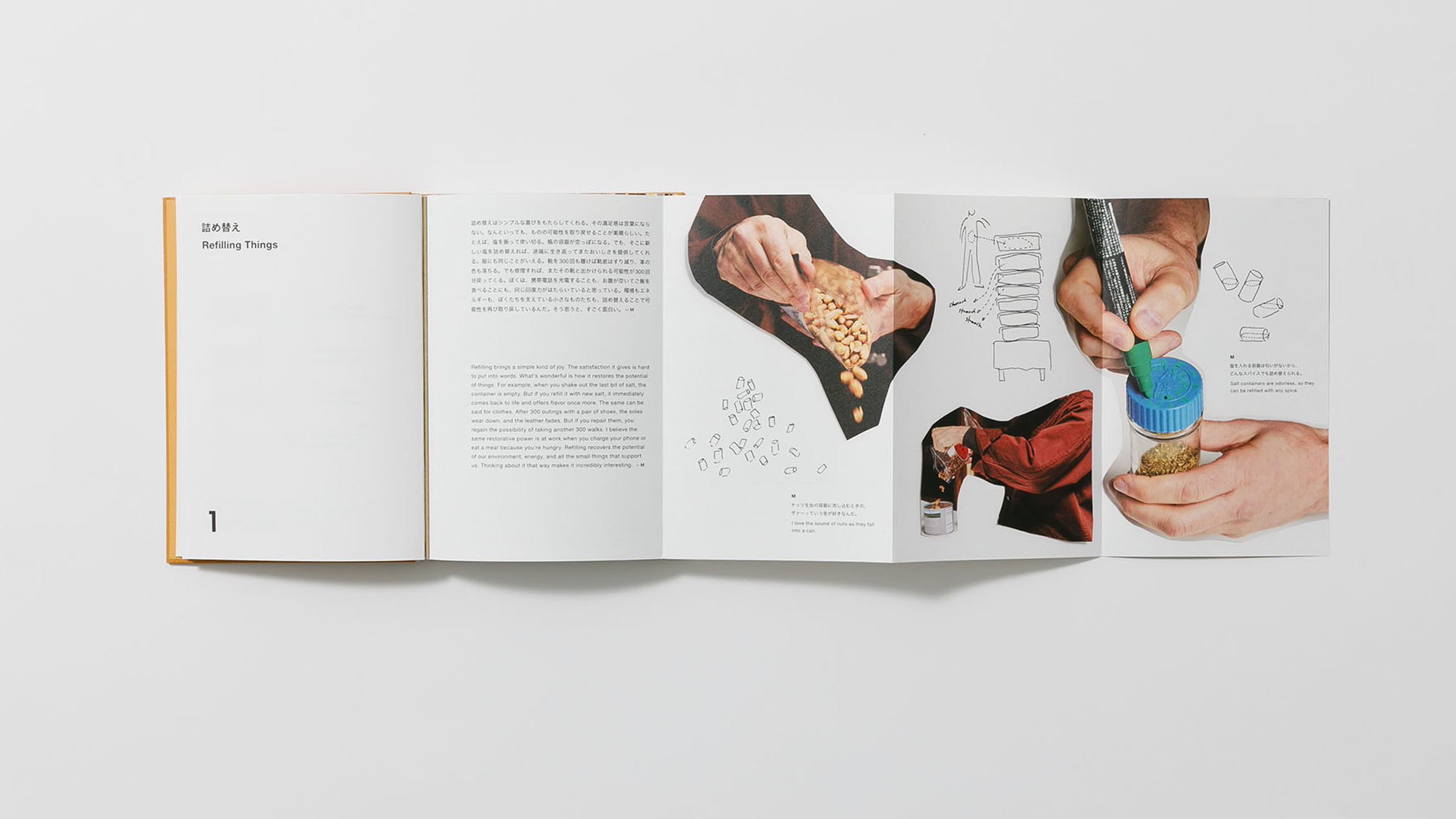

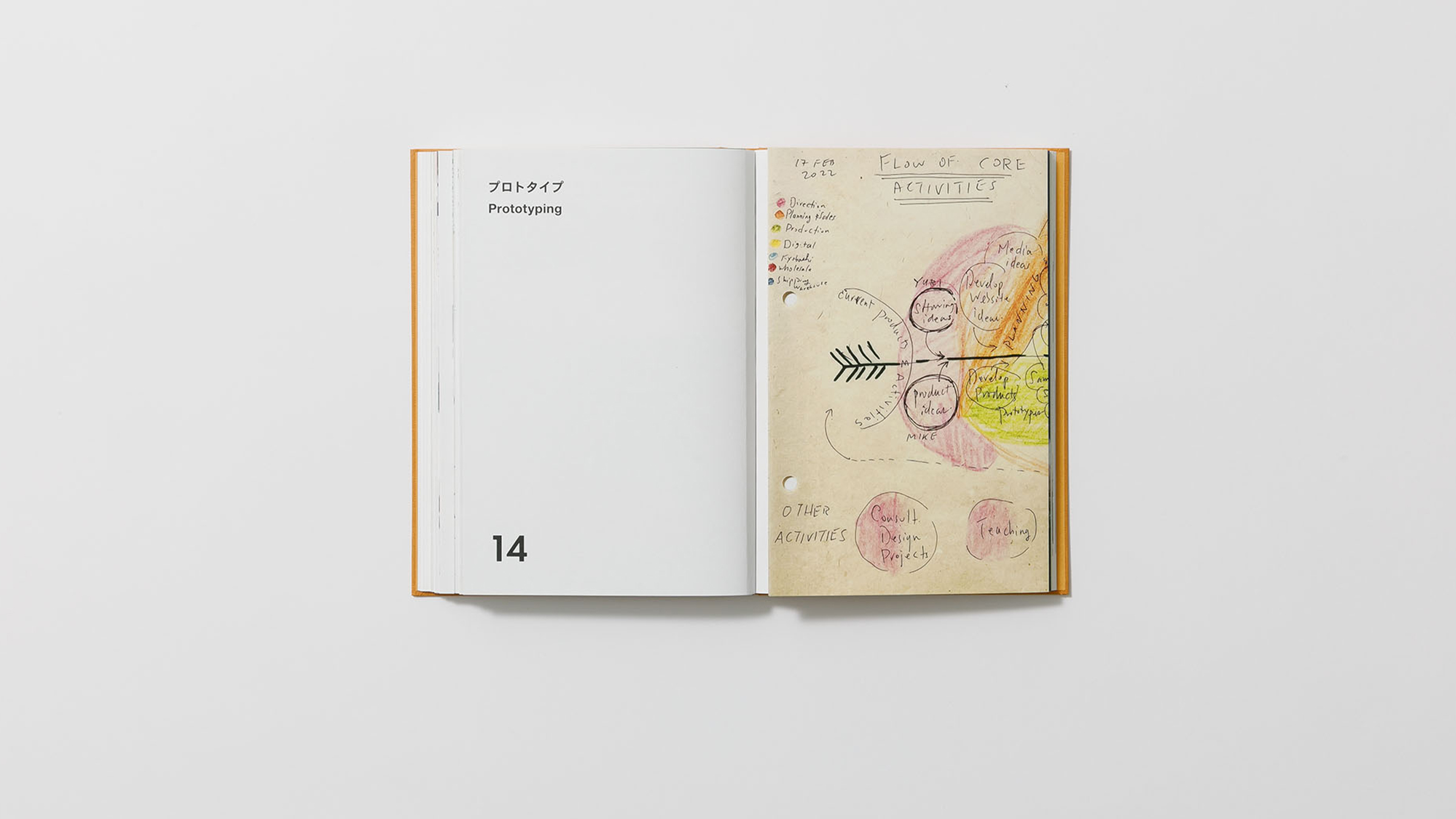

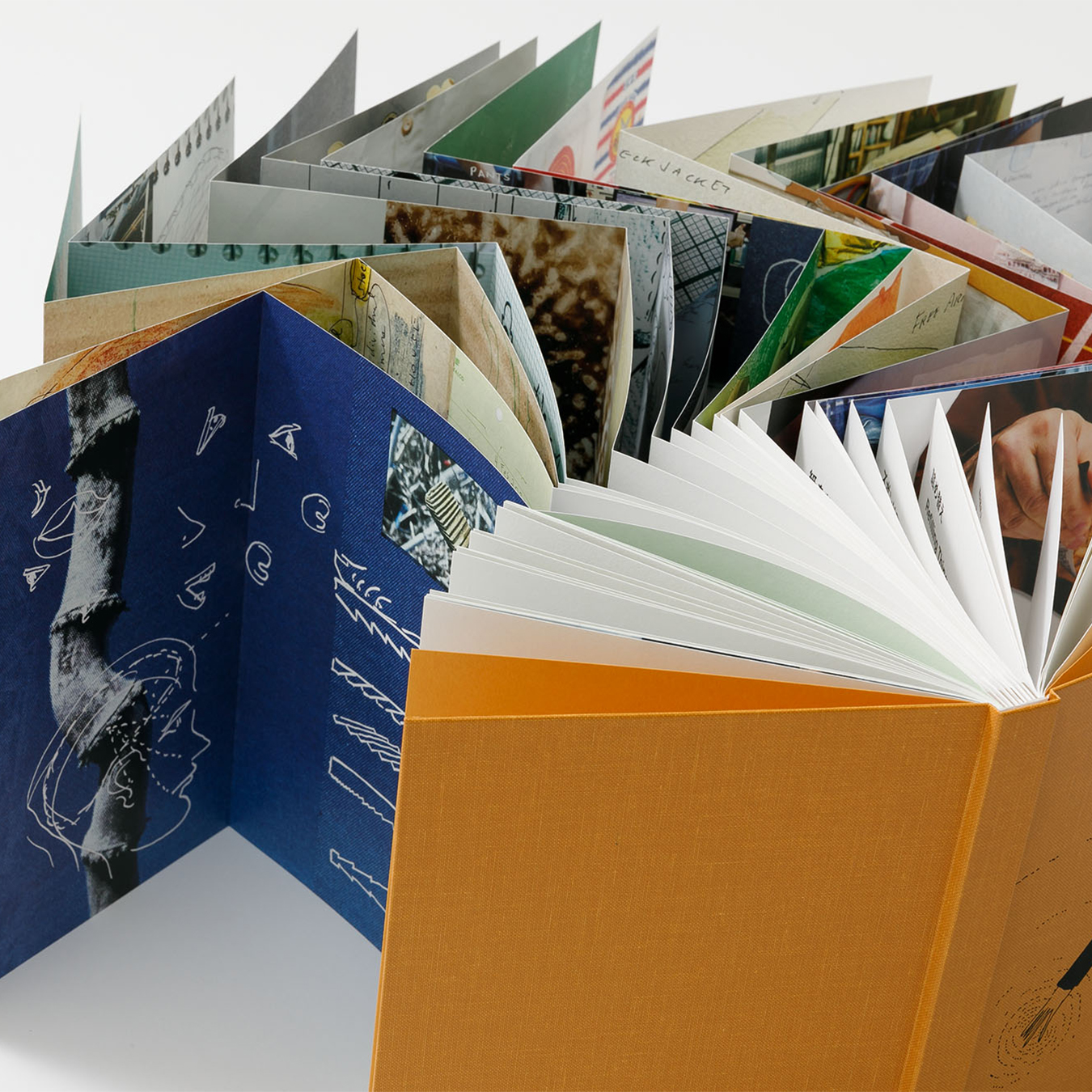

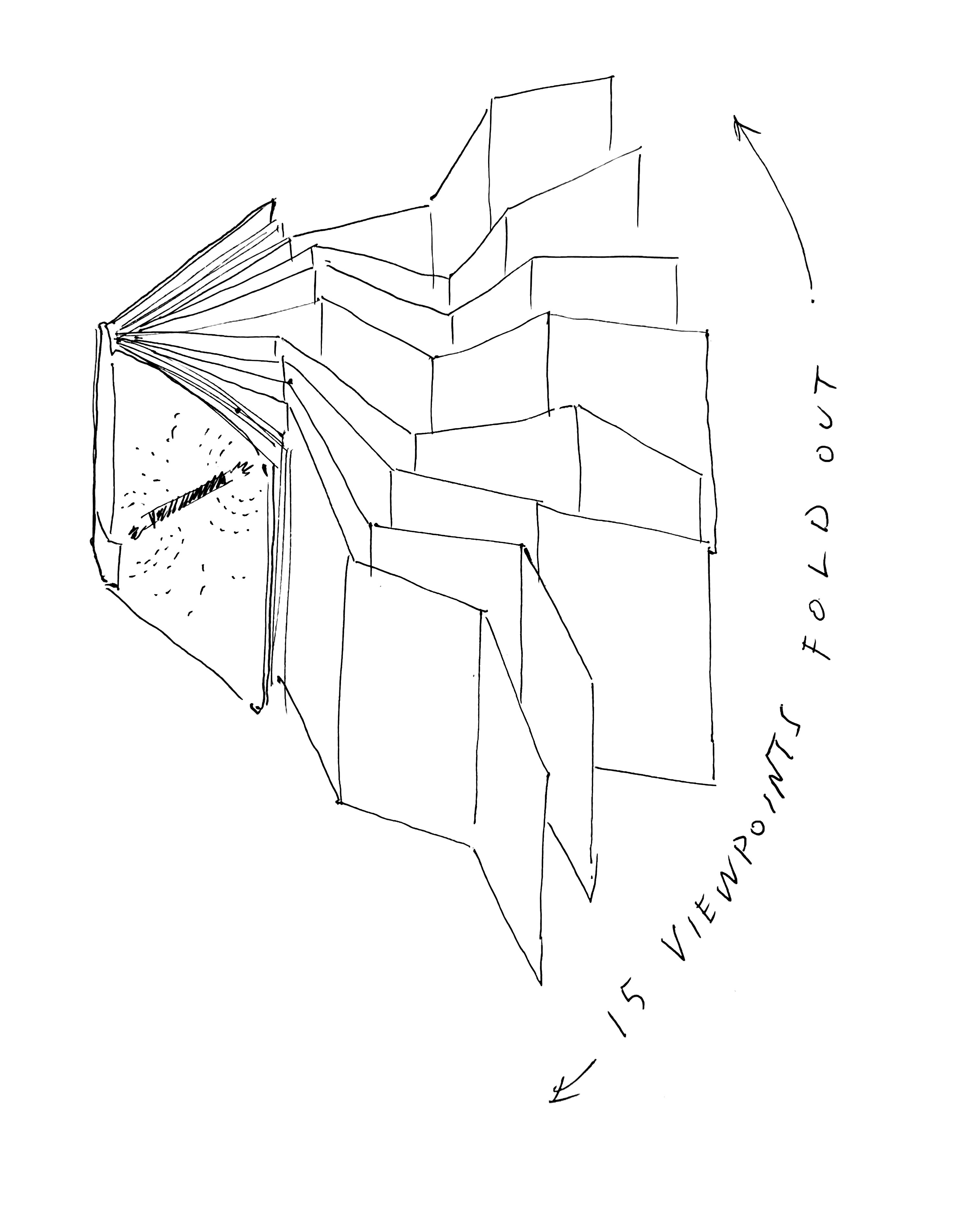

マイク―――まだ途中段階で、何人かの知り合いに「15回も蛇腹のページが飛び出す本になるんだ」って話したら、はやく見てみたいと楽しみにしてくれました。折りたたまれた蛇腹ページが連続する今回の造本は、日本のものづくりの技術力の高さを物語っていると思います。ものとしても、オブジェのような本になりました。そんな印象です。いまの時代は携帯電話のスクリーンをスクロールしたりズームしたり、簡単にそんなことができるけど、紙の本だから広がる世界を感じてもらいたい。手のひらからどんどん横に伸びていくページの中に、全身でダイブするようなあたらしい読書感覚を楽しんでくれたら。

友理―――参考になりそうな本がないか、いろいろな本を見たり調べたりしました。既にもうあるのなら、わざわざ似たようなものを作る必要はないから、今回の造本はチャレンジでした。これまでになかった本を作りたいという思いと、日本の製本技術が合致して、面白い本になったと思います。それぞれのチャプターが蛇腹になったことで、章立てが造本としても内容としても独立したことも良かったです。本の順序性を感じさせずに、どこからでも読める気軽さや自由な雰囲気も気に入っています。

企画の時点から、せっかくなら誰かの役に立つ本にしたいと聞いていましたが、新しいアイデアが欲しいときに二人ならどんな本を手に取りますか?

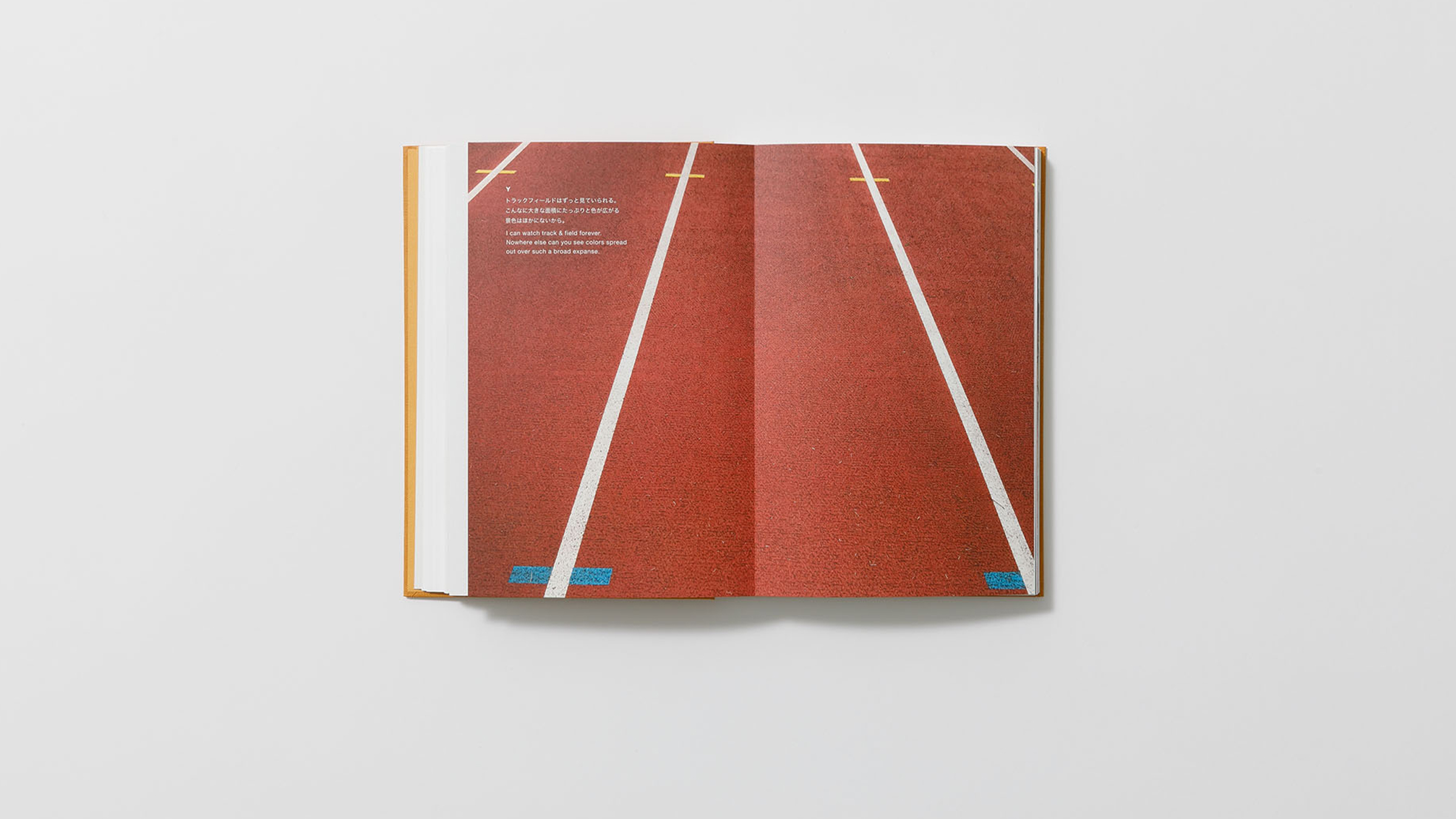

友理―――私はたいてい古くてビジュアルの多い本ですね。それから、今回の本では、気張らずに即興で切り貼りするような、軽さを感じさせる本にしたかったので、メッセージを親切に伝えるていねいな本よりも、作者が表現したいことを最大限かたちにしている本の在り方に魅力を感じていました。

マイク―――ぼくは、昔の人たちの暮らしの様子がわかる写真集が多いかな。いまの世界は経済的にも豊かで便利になったけど、それは昔の人たちが土台を作ったからだと思っています。貧しくて日用品も食べるものも満足にない日々の中で、工夫を凝らして暮らしていた昔の人たちが、大きな荷物を担いで歩く姿や、手作りの道具で仕事している様子を見ると励まされるし、未来はもっと良くなると楽観的な気分になれます。

この本の出版がきっかけで、今年の9月には銀座のATELIER MUJIで展覧会が開かれます。どんな展覧会になりそうですか?

友理―――無印良品とPOSTALCOは、スケールやカテゴリーは違っても、ものづくりに対する姿勢や価値の捉え方におおくの共通点があると思います。より深く、面白く、ものづくりについて考えるきっかけになるような展示にしたいと思っています。展覧会の名前は「Paper trail(ペーパートレイル)」で、サブタイトルは「Everything is a prototype for the future(すべては未来のためのプロトタイプ)」としました。会場では、これまでの私たちのプロダクト、プロトタイプ、素材をひと続きに展示する予定で、「プロトタイピング」は一部の専門家だけの特別な行為ではなくて、身近にある素材で、誰でもいつでも始められることを伝えたいです。

マイク―――この本の中でも、「プロトタイピング」はしっかり伝えたいメッセージのひとつだったので、ATELIER MUJIの会場で展開するならテーマはこれだと思いました。ぼくたちは、常に新しいものを作りつづけているけれど、ものづくりは独立した点ではなくて、「これまで」と「いまここ」と「これから」のすべてが線でつながっているんです。POSTALCOのものづくりはいつも紙からはじまることから、会場の空間構成は一枚のとても長い紙を用いて、長い旅路に見立てています。

今年は創業25周年の節目ですね。POSTALCOは今後どのようになっていくのですか?

マイク―――POSTALCOがプロダクトを作っていて、商品をつくったり販売している会社であることは、ある程度知ってもらえるようになってきたと思います。ただ、会社としても個人的にもそこに留まらず成長をつづけたい。デザインオフィスとしても、もっと柔軟性を持って自由な観点から、世の中のいろいろな問題と向き合いたい。例えば、この時代に完全な脱プラは難しくても、プラスチック素材をなにか他のもので代用できる可能性はあるかもしれない。そういうほかの誰かの役に立つことに関わっていたい。かたちを作るデザインのもっと手前にある、根本的な問題にデザインで立ち向って、解決の手助けをしたいと思っています。

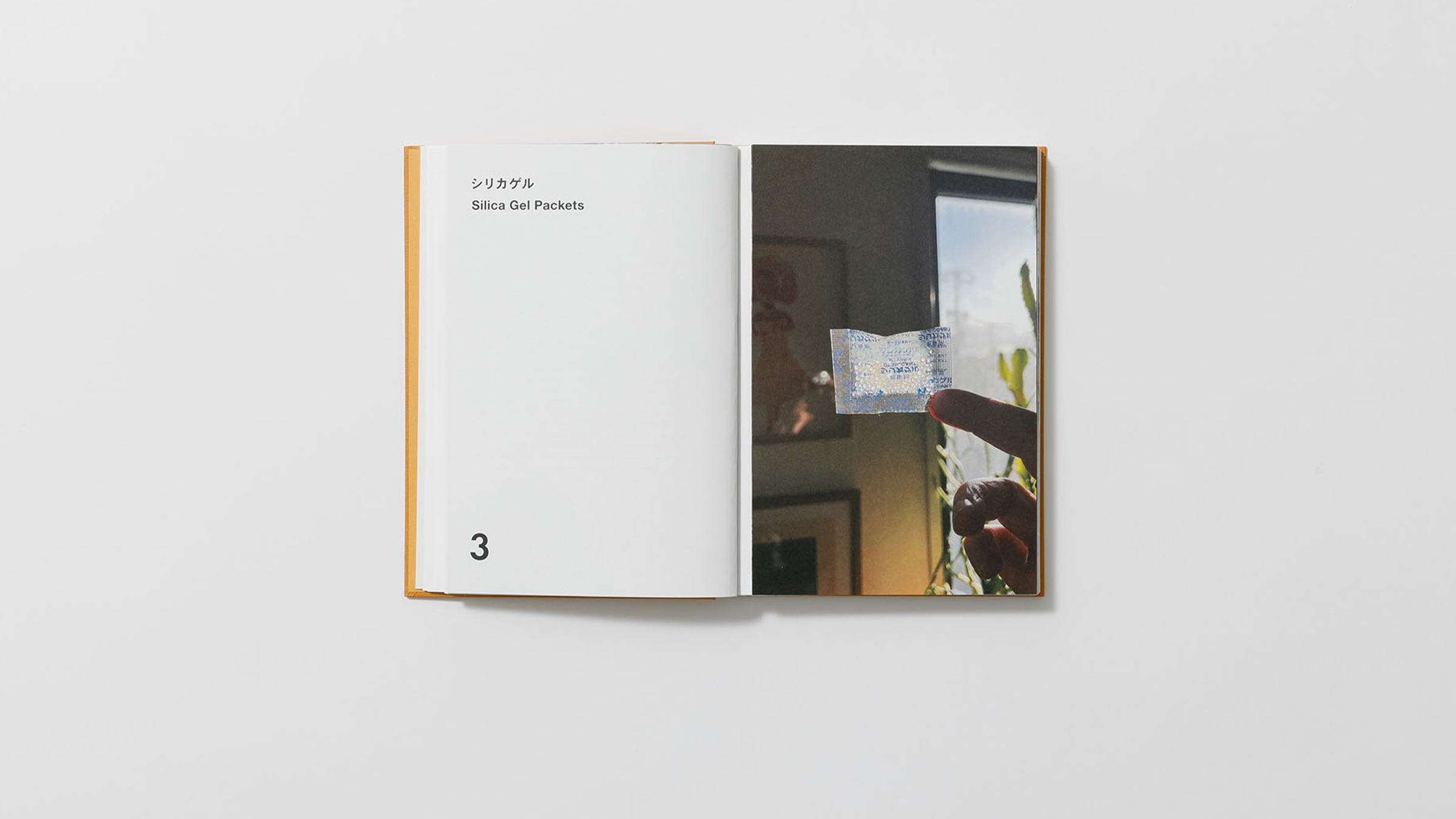

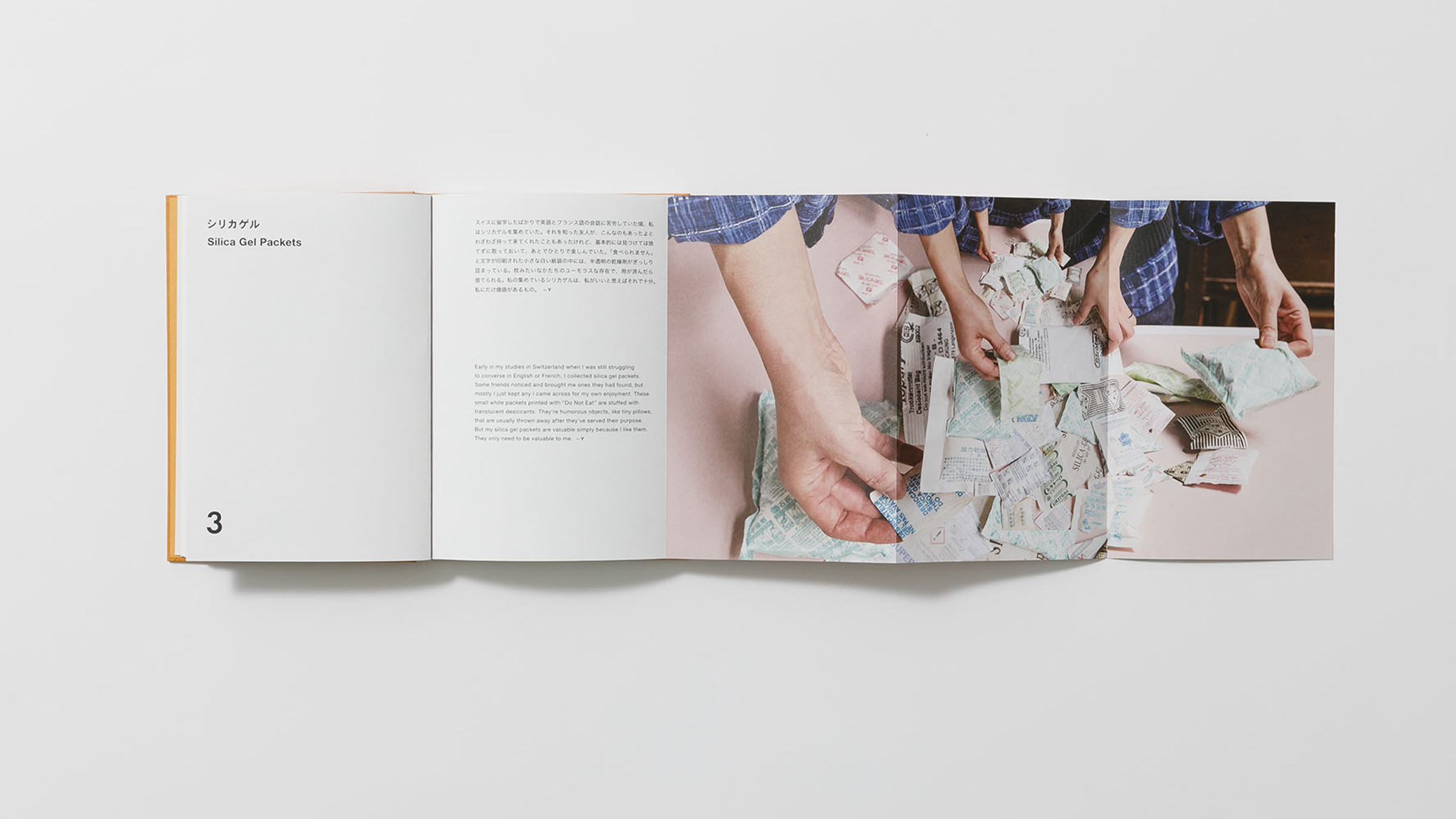

友理―――紙のリサイクルを前提にしたスナップパッドなど、これまでもPOSTALCOを使う一人ひとりが「自分ごと」としてソーシャルイシュー(社会課題)と向き合えるデザインやプロダクトを提案してきました。それは今後も変わりません。これから先も、まずは私たち自身が身近にあるものに好奇心と疑問を持ちつづけて、デザインの力で問題を解決する糸口を見つけられたらと願っています。

著者プロフィール

マイク&友理・エーブルソン

マイク・エーブルソン

カリフォルニア州・ロサンゼルス生まれ。1997年にニューヨークへ移り、ジャック・スペードのコンセプトづくりとプロダクトデザインに携わる。ポスタルコのプロダクトデザインだけでなく、カリモク家具、カルダー財団、サンスペル、イッセイミヤケ、三菱鉛筆、メゾンエルメスなど、さまざまなクライアントの仕事をしている。

エーブルソン友理

東京生まれ。ロサンゼルスとスイスのアートセンター・カレッジ・オブ・デザインでグラフィックデザインを学ぶ。ニューヨークでブランディングの会社を経て、2000年にマイク・エーブルソンとポスタルコを共同創業。ポスタルコのコミニュケーションデザインを担当している。

POSTALCO(ポスタルコ)

マイク・エーブルソンとエーブルソン友理が2000年にニューヨークで共同創業したプロダクトブランド。性別や年齢や国籍を問わず、控え目でありながら実用性に優れ、温もりと普遍性をまとう数々のプロダクトを手がけている。最近では、日々の暮らしに日本のものづくりの技術を活かして、さまざまな新商品の開発を行なっている。